【中1理科】地学分野のまとめです。

地学分野のまとめ(中1理科)

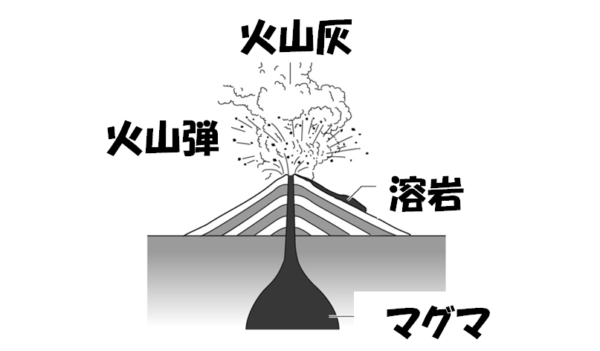

火山噴出物

火山は、地下にある岩石がマグマになって上昇して地表にふき出し、周辺に積み重なってできる。

- マグマ…地下の岩石が高温のためにどろどろにとけた物質

- 溶岩…マグマが地表に流れ出たもの、また、その流出したマグマが冷えて固まったもの。玄武岩、安山岩、流紋岩などの火山岩となる。

マグマから気体成分がぬけ出したあとが穴になっているわけですから、マグマからできる火山噴出物には、火山灰、火山れき、マグマが火山弾、溶岩、軽石、水蒸気を主成分とする火山ガスなどがあります。火山の噴出物によって、火砕流が起こることもある。

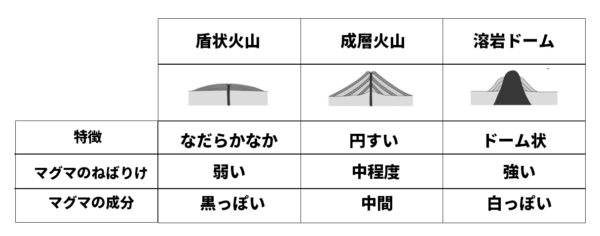

火山の形

堆積岩(地層をつくる岩石)

堆積岩は、れき・砂・泥などの堆積物が固まってできたかたい岩石です。粒の大きさによって、れき岩、砂岩、泥岩、成分によって、石灰岩、チャートなどに分けられます。れき岩、砂岩、泥岩は、土砂が流水で運ばれて堆積したものなので、角がとれて丸みをおびた粒が集まっています。

火山の分布

火山の分布は、世界でも、日本でも特定の地域に限られています。これは 一般に細長い帯状の地域に集まっているので火山帯といいます。火山帯は、マグマのできやすい場所と考えられ、地球内部ではげしい活動が行われているところで、地震帯とほぼ一致しています。

活火山

約1万年前に噴火したことのある火山

約1万年前に噴火したことのある火山

- 島弧-海溝系…海溝からの海のプレートのしずみこみにともない、日本列島のような島弧とよばれる陸地ができる。このようなところを島弧-海溝系という。島弧では海溝からの海のプレートのしずみこみにともない火山活動が起こり火山帯ができる。

- 火山前線…島弧-海溝系では、海溝から大陸側の100kmから300km程度の範囲には火山がない。もっとも海溝に近い火山を結んだ線を、火山前線 という。

化石

化石は、示相化石と示準化石とよばれるものがあります。

- 示相化石…地層が堆積した当時の環境を示す化石。

- 示準化石…地層が堆積した年代を示す目印となる化石。

進化の過程

過去の地質時代に全盛期が終わっていながら、現在まで生きのびている生物。化石として出てくる祖先の特徴を多く残しているので、生物の進化のようすや地質年代の環境などを研究するための貴重な存在になっている。遺存種ともいい、オウムガイ・カブトガニ・カモノハシ・ハイギョ・イチョウ・シダ植物・ゼニゴケなどがある。

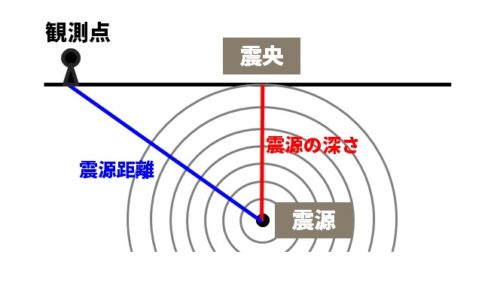

地震

地震は、地下の岩石が、加わっていた力に耐えきれなくなって破壊され、岩盤がずれることで起きます。

- 震源…破壊が始まった点

- 震央…震源の真上の地表の点

- 震源域…震源断層(破壊されて岩盤がずれた場所)付近の岩石が破壊されて領域。

地層

長い年月の間に堆積物が次々と積み重なり地層ができます。その間、火山の噴火、大地の隆起・沈降や海水面の変動などによち堆積物の種類が変化し、性質のちがった層が何枚も重なっていきます。

- 風化…地表の岩石が、長い間に気温の変化や水のはたらきなどによって、表面からくずれている現象。

- 浸食…風化していもろくなった岩石を削る。風や流水のはたらき。

コメント