中1理科「地震の波の速さの計算問題練習」です。地震の問題と言えど、速さの問題なので、「距離÷時間」がベースです。単位は、距離にはkm、速さはs(秒)が使われるのが一般的です。

地震のグラフ・計算の対策問題

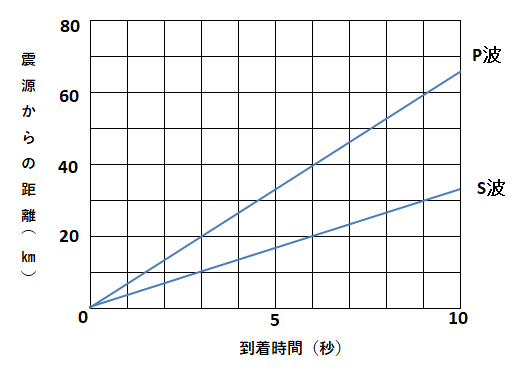

下の図は、ある地震のP波とS波の到着時間と震源からの距離の関係を表したグラフである。これについて、あとの問いに答えなさい。

P波とS波の到着時間と震源からの距離の関係グラフ

(1) 震源から20kmはなれた地点で観測された初期微動継続時間は何秒か。

(2) ある地点での初期微動継続時間は、12秒であった。この地点の震源からの距離は何kmと考えられるか。

(3) 初期微動を伝える波の速さは何km/sか。小数第2位を四捨五入して答えなさい。

(4) 主要動を伝える波の速さは何km/s か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。

地震のグラフ・計算の対策問題の解答・解説

(1)3秒

P波が到着してからS波が到着するまでの時間 を初期微動継続時間という。よって、震源から 20 km はなれた地点での初期微動到着時間は、6-3=3秒

(2)80km

震源からの距離と初期微動継続時間は比例する。求める距離をxkmとすると、20km:3秒=xkm:12秒x=80km

(3)6.7km/s

初期微動を伝える波はP波である。P波は、20kmを3秒で伝わっているから、P波の速さは、20km-3s=6.66km/s

(4)3.3km/s

主要動を伝える波はS波である。S波は、20kmを6秒で伝わっているから、S波の速さは、20 km-6s=3.33km/s

コメント