【中2理科】茎・根のつくりとはたらきの要点まとめです。

茎・根のつくりとはたらき

茎のつくりとはたらき、維管束のつながり、根のつくりとはたらきについてです。テストでも出題率が高いところです。しっかり身につけていきましょう。

茎

- 道管…根から吸収した水や水に溶けた無機養分の通り道。

- 師管…葉でつくられた養分(有機養分)の通り道。

- 維管束…道管と師管の集まり。 茎の維管束は葉につながり、葉の維管束を葉脈といいます。

茎のはたらきは、植物の体を支え、根から吸収した水や無機物と、葉でつくられた養分が移動する通り道になっています。

茎のつくりを調べる実験

<手順>

- 着色した水を三角フラスコに入れ、植物をさし、水を吸わせます。

- 着色した植物の茎を、輪切りにしたり、縦に切ったりして、顕微鏡で観察します。

<結果>

- 茎の内部で、着色した部分を着色しなかった部分がある。

- 茎の内部で、着色した部分の並び方にちがいがある。

<考察>

- 菊の内部には、吸収した水が通る管がある。

維管束のつながり

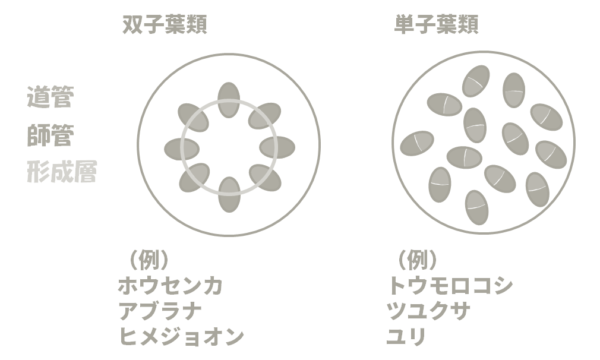

茎の維管束は、根の維管束ともつながっています。茎の維管束の並びは植物によりちがっている。

- 輪のように並ぶもの (例)ホウセンカ、アブラナ、ヒメジョオン。根は、主根と側根からなり、葉脈が網状脈のものがある。

- ばらばらのもの (例)トウモロコシ、ツユクサ、ユリ。根は、ひげ根をもち、葉脈が平行脈のものである。

根

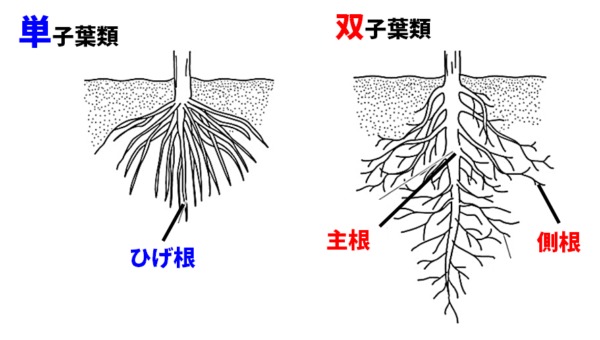

主根と側根

茎から直接のびた太い根を主根、主根から出る細い根を側根といいます。(例)アブラナ、ヒマワリ、タンポポ、ナズナ

ひげ根

ひげ根は、茎の根もとから広がるたくさんの細い根。(例)ツユクサ、スズメノカタビラ、イネ、ヒヤシンス

根毛

根毛は、根の先端近くにある。細い毛のようなつくりです。根毛によって、土にふれる面積が大きくなり、水や水に溶けた無機養分が効率よく吸収されます。

コメント