【中2社会】2学期期末テスト対策予想問題です。

テスト範囲表(3学期制の通常カリキュラムを参考に作成。テスト範囲が違う場合、自分の学校と一番合う問題を解きましょう。内容を確認して、以下の▼リンクから該当する問題を解きましょう。)

| 学年 | ▼リンクはこちら | 内容 |

|---|---|---|

| 中1 | 1学期中間 | 世界の姿・日本の姿 |

| 1学期期末 | 古代の日本(石器、縄文、弥生、古墳時代) | |

| 2学期中間 | 古代の日本(奈良、平安時代) | |

| 2学期期末 | 世界の地理(アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、北米、南米) | |

| 3学期学年末 | 中世の日本(戦国時代、安土桃山、鎌倉、室町時代) | |

| 中2 | 1学期中間 | 近世の日本(江戸時代、明治時代) |

| 1学期期末 | 日本の地域的特色と地域区分 | |

| 2学期中間 | 九州、中国・四国、近畿、北陸地方 | |

| 【今回】2学期期末 | 関東、東北、北海道地方 | |

| 3学期学年末 | 開国と近代日本の歩み 幕末、大正、昭和時代初期 | |

| 中3 | 1学期中間 | 二度の世界大戦と日本~現代の日本と私たち<歴史> |

| 1学期期末 | 公民(現代社会と私たち、グローバル化、情報化、少子高齢化) | |

| 2学期中間 | 公民(個人の尊重と日本国憲法、政治、司法、地方自治) | |

| 2学期期末 | 公民(私たちの暮らしと経済、労働、流通、為替) | |

| 3学期学年末 | 中学校の社会のまとめ(地理、歴史、公民) |

2学期期末テスト対策予想問題(中2社会)

【問1】次の説明文を読んで、次の問いに答えなさい。

<説明文>

・東京の周辺では、( 1 )な農産物を生産し、都市へ届ける( 2 )農業がさかん。( 3 )にかかる時間や費用をおさえて農産物を生産している。

・( 4 )県嬬恋村では、キャベツの生産がさかんである。

・冬でも温暖な房総半島南部では一年中( 5 )を栽培している。

・山間部で( 6 )が問題となっている地域には、若い世代が生活できる環境を整えて、定住者を増やしているところもある。

・東京の周辺では、( 1 )な農産物を生産し、都市へ届ける( 2 )農業がさかん。( 3 )にかかる時間や費用をおさえて農産物を生産している。

・( 4 )県嬬恋村では、キャベツの生産がさかんである。

・冬でも温暖な房総半島南部では一年中( 5 )を栽培している。

・山間部で( 6 )が問題となっている地域には、若い世代が生活できる環境を整えて、定住者を増やしているところもある。

(1) 説明文中の1~6にあてはまる語句や県名を書きなさい。

(2) 説明文中の下線部について、都市部から生まれ故郷の地方へもどって生活することを何といいますか。

【問2】次の説明文を読んで、次の問いに答えなさい。

<説明文>

・東北地方では、盆地のへりなどにある( 1 )でさくらんぼやりんごなどの果樹栽培がさかん。福島県は( 2 )の生産量が全国有数である。

・( 3 )海岸の沖合いには( 4 )があり好漁場である。( 3 )海岸ではかきやわかめ、陸奥湾では( 5 )などの( 6 )業がさかんである。

・東北地方では、盆地のへりなどにある( 1 )でさくらんぼやりんごなどの果樹栽培がさかん。福島県は( 2 )の生産量が全国有数である。

・( 3 )海岸の沖合いには( 4 )があり好漁場である。( 3 )海岸ではかきやわかめ、陸奥湾では( 5 )などの( 6 )業がさかんである。

(1) 説明文中の1~6にあてはまる語句を書きなさい。

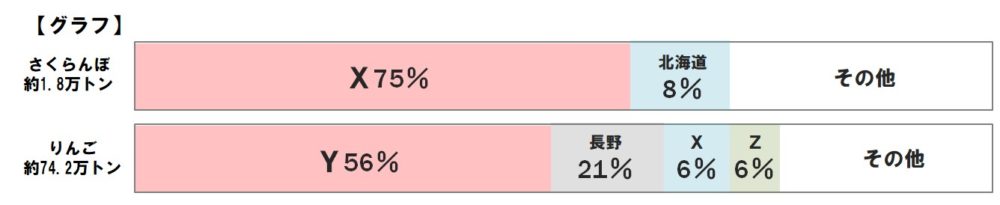

(2) 説明文中の下線部について、次のグラフはさくらんぼとりんごの都道府県別生産量の割合を示している。グラフ中のX~Zにあてはまる東北地方の県名を書きなさい。

【問3】説明文を読んで、次の問いに答えなさい。

<説明文>

・北海道には、もともと( 1 )の人々が住んでいたが、明治時代の初めに( 2 )がおかれ、北方の警備もかねた( 3 )や移住者が開拓を進めた。

・石狩平野には、もともと農業に適さない( 4 )が広がっていたが、a土地改良が進められ、現在では、全国有数の米の生産地になっている。

・北海道でも稲作を行うため、長年にわたって、b品種改良が重ねられてきた。しかし、1970年代以降は、国の( 5 )政策により、ほかの作物を栽培する( 6 )を行う農家が増えた。

・北海道には、もともと( 1 )の人々が住んでいたが、明治時代の初めに( 2 )がおかれ、北方の警備もかねた( 3 )や移住者が開拓を進めた。

・石狩平野には、もともと農業に適さない( 4 )が広がっていたが、a土地改良が進められ、現在では、全国有数の米の生産地になっている。

・北海道でも稲作を行うため、長年にわたって、b品種改良が重ねられてきた。しかし、1970年代以降は、国の( 5 )政策により、ほかの作物を栽培する( 6 )を行う農家が増えた。

(1) 説明文中の1~6にあてはまる語句を書きなさい。

(2) 説明文中の下線部aについて、土地改良の内容を次から選びなさい。

ア 木を埋めて上から砂をかぶせた。

イ 堤防を築いて干拓を行った。

ウ ほかの場所から土をはこんだ。

エ 海岸を埋め立てて農地にした。

(3) 説明文中の下線部bについて、北海道で味のよい米として開発された品種を、次から2つ選びなさい。

ななつほし ササニシキ あきたこまち はえぬき

つや姫 ひとめほれ ゆめぴりか コシヒカリ

つや姫 ひとめほれ ゆめぴりか コシヒカリ

2学期期末テスト対策予想問題(中2社会)の解答

【問1】

(1)1新鮮 2近郊 3輸送 4群馬 5花 6過疎

(2)Uターン

関東地方の多くの山間部では農林業が衰退し、過疎が問題となっている。群馬県 上野村では、若い世代が定住できる環境を整えて、都市部から生まれ故郷の地方へもどって生活するUターンや、ほかの地域の出身者がい重視で生活するIターンによる定住者を増やしている。

政令指定都市政令によって定められた人口50万人以上の大都市。市の中に区が設置され、都道府県が担 う業務の一部を分担している。関東地方には、横浜市など5つの政令指定都市がある。

【問2】

(1)1扇状地 2桃 3三陸 4潮目[潮境] 5ほたて 6養殖

潮目(潮境)は、三陸海岸の沖合いにある、寒流と暖流 出会う水域。豊かな漁場となっている。

(2)X山形 Y青森 Z岩手

減反政策1970年代になり米が余るようになって、政府がとった米の生産量を減らす政策。大豆や麦など、ほかの農作物への転作が進むとともに、冷害に強く、よりおいしい銘柄米の開発も進められた。

【問3】

(1) 1アイス 2開拓使 3屯田兵 4泥炭地 5減反 6転作

泥炭地は、沼地などに積もった枯れた植物が低温で分解されないまま炭化したものを泥炭といい、これが堆積した湿地が泥炭地。農業に適さず、かつての石狩平野に広がっていた。

屯田兵は、北海道の開拓とロシアに対する北方の警備を担った人々。ふだんは農業を営みながら、軍事訓練をつんでいた。

(2) ウ

輪作は、地力の低下を防ぐために、年ごとに栽培する農作物をかえること。

(3) ななつぼし、ゆめぴりか

北海道の農業の特色北海道では、農家一戸あたりの耕地面積が広く、中でも十勝平野は北海道全体の平均より約1.6倍も一戸あたりの耕地面積が広い

コメント