【中2理科】消化と吸収です。消化された養分は、小腸の柔毛で吸収されるます。そのあたりについて、詳しく記述しています。それでは、中2理科「消化された養分が吸収されるところ」です。

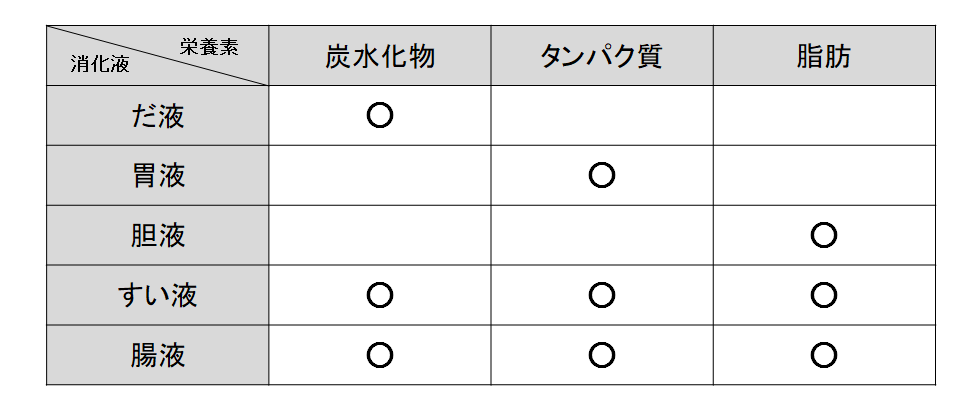

消化の要点

消化は、食物中の炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分を、吸収されやすい形に変化させる過程。

- 消化器官…食物から必要な養分を体にとり入れるはたらきをしている部分。

- 消化管…口→食道→胃→小腸→大腸→肛門の順につながった食物の通り道。

- 消化液…消化器官から出される液。

- 消化酵素…消化液に含まれ、養分や分解するはたらきをもつ物質。

- 胆汁…肝臓でつくられた胆のうに蓄えられており、消化酵素を含まないが脂肪の消化を助けます。

(例)だ液に含まれるアミラーゼはデンプンを、胃液に含まれるペプシンはタンパク質を、すい液に含まれるリパーゼは脂肪を分解します。

食物は、養分として、有機物の炭水化物(デンプンなどエネルギーのもと)、脂肪(エネルギーのもと)、タンパク質(体をつくるもとなど)のほか、ビタミンや食塩、カルシウムなどの無機物が含まれていいます。

消化酵素

消化酵素は、タンパク質でできているので熱に弱く、高温でははたらかなくなってしまします。ちょうどヒトの体温に近い温度、40℃付近でよくはたらきます。

- 炭水化物→だ液、すい液、腸液で消化される。

- タンパク質→胃液、すい液、腸液で消化される。

- 脂肪→胆汁によって消化を助けるはたらきを受け、すい液で消化される

※「すい液」はデンプン、たんぱく質、脂肪と何でも消化してしまいます。すい臓はインスリンという血糖を下げるホルモンも分泌しています。このインスリンが分泌されない、あるいはインスリンの作用がイマイチなために血糖が高くなる病気が糖尿病です。

テンプンに対するだ液のはたらきの実験

<手順>

- 試験管Aにはデンプン溶液とだ液、試験管Bにはデンプン溶液と水を入れて混ぜ合わせ、36℃くらいの水に10分間入れておく。

- A,Bの液をそれぞれ2本に分け、一方はヨウ素液を加え、もう一方はベネジクト液を加えて熱し、それぞれの色の変化を見る。

<結果>

| ヨウ素液 | ベネジクト液 | |

|---|---|---|

| Aの液 | 変化なし | 赤褐色ににごる |

| Bの液 | 青紫色になる | 変化なし |

<考察>

だ液を入れた試験管だけで、ヨウ素液に反応せず、ベネジクト液に入れて加熱すると赤褐色ににごることから、デンプンが分解されたことがわかる。

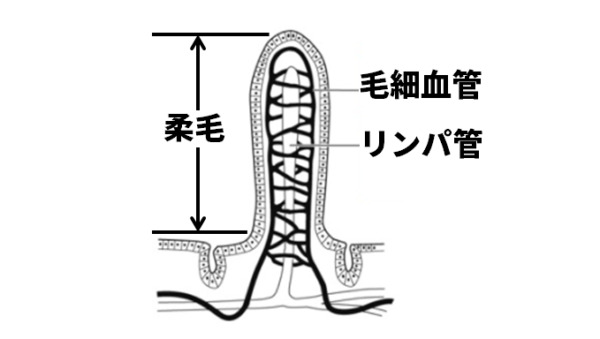

吸収

吸収は、消化された養分が消化管の中から体内に取り入れられることをいいます。ブドウ糖やアミノ酸は、柔毛の毛細血管から吸収され、門脈を経て、肝臓に入ります。脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛から吸収された後に、再び脂肪となってリンパ管に入ります。

吸収されたブドウ糖や脂肪などの養分は、全身の細胞に運ばれて細胞の呼吸により分解されます。この時にエネルギーを得ます。

消化された養分は、柔毛の表面の細胞を通過しての毛細血管やリンパ管に吸収される。

炭水化物の吸収

炭水化物(デンプン)は、ブドウ糖に分解されて、小腸の柔毛の中の毛細血管に吸収されたあと、肝門脈という静脈を通って肝臓に運ばれる。そして、一部は肝臓でグリコーゲンとしてたくえられ、残りは大静脈を通って心臓にいき、全身に運ばれてエネルギー源となる。あまったものは皮下脂肪や筋肉中のグリコーゲンとしてたくわえられる。

タンパク質の吸収

タンパク質は、アミノ酸に分解され、ブドウ糖と同じ道すじで全身に運ばれ、エネルギー源や新しい細胞などをつくるのに使われる。

脂肪の吸収

脂肪は、脂肪酸とモノグリセリドに分解され、柔毛に吸収されるとすぐに、また脂肪に合成されリンパ管に吸収される。そして、リンパ管から胸管(太いリンパ管)を通って大静脈に合流する。その後、心臓にいき、そこから全身に運ばれ、からだの各部分で、熱エネルギーとして使われ、あまったものは皮下脂肪としてたくわえられる。

消化された養分は小腸で吸収されます。小腸の内側はひだ状になっており、その表面は「柔毛」という無数の突起物で覆われています。柔毛のような作りは、表面積を大きくするのに役立っており、効率よく養分を吸収できるようになっています。

- ブドウ糖→毛細血管

- アミノ酸→毛細血管

- 脂肪(脂肪酸とモノグリセリド)→リンパ管

柔毛のつくりの要点

柔毛は、小腸の内側の壁にある、ひだ状の粘膜の表面に見られる無数の小さな突起で、消化された栄養分が吸収される。無数の小さな突起があることで、小腸の表面積を非常に大きくするのに役立っており、効率のよい栄養分の吸収を可能にしている。表面には細胞のうすい層があり、その内側に毛細血管とリンパ管が通っている。

毛細血管

動脈と静脈をつなぐ細い血管で、壁は1層のうすい細胞でできており、血しょうが通りぬけることができるようになっている。血しょうが毛細血管からしみ出した組織液を通して細胞内に栄養分や酸素をわたし、二酸化炭素や老廃物を受けとり運搬する。全身のあらゆる場所に網目状に分布している。小腸の柔毛では、吸収されたブドウ糖やアミノ酸が多く含まれている。

リンパ管

組織液の一部が毛細血管にもどらずリンパ管に入り、リンパ液になる。リンパ液は、リンパ管を通じて全身を循環しており、組織内を通ってしだいに太くなり、胸管を通って静脈に入る。リンパ管には、ところどころに弁があって逆流を防いでいる。小腸の柔毛では、吸収された脂肪が多く含まれている。

リンパせん

腕やあしのつけねの部分、首の部分などのリンパ管にはリンパせんというかたまりがある。リンパせんでは、白血球の一種であるリンパ球がつくられる。したがって、リンバは、リンパまで球をふくんでいる点で組織液とちがっている。リンパ球は、侵入してきた病原体をとりこんで捕食するはたらきをする。

グリコーゲンとは

小腸の柔毛内に分布している毛細血管に吸収されたブドウ糖が肝臓に運ばれ、そこでその一部が合成されて蓄えられたもの。血液中の糖分が少なくなると、再びブドウ糖に変えられ血液中に送り出され、血液中の糖分の量を調節している。

組織液

血液は血管の中を通って全身をめぐり、からだを 構成する細胞と外界との物質のやりとりに、重要な役割を果たしている。 からだの組織をつくっている細胞のすき間を満たしている液を組織液という。

コメント