中学理科「電流・電圧・抵抗の求め方」練習問題です。入試でも頻出の計算問題ですので、しっかり学習していきましょう。

電流・電圧・抵抗の求め方

直列回路では、電流の大きさはどこでも等しいです。電源の電圧は各部分の電圧の和に等しい。

並列回路では、枝分かれする前の電流の大きさは、枝分かれした後の電流の大きさの和に等しい。電源の電圧と各部分の電圧は等しいです。

抵抗

電流の流れにくさの度合いを抵抗といいます。抵抗の単位は、読み方をオーム、記号をΩを使います。抵抗が小さく電流の流しやすい物質を導体、また抵抗が大きく、電流を流しにくい物質を不導体といいます。

■ 物質の種類による抵抗の大きさのちがい

導体、絶縁体(不導体)、半導体、超電導の4種類があります。

- 導体…電流が流れる物質。(例)銀(0.016Ω)、銅(0.017Ω)、アルミニウム(0.028Ω)

- 絶縁体(不導体)…電流が流れない物質。(例)ガラス、ゴム

- 半導体…導体と絶縁体の中間の性質をもつ物質。(例)ケイ素(シリコン)

- 超電導…超低温では、ある種の金属の抵抗の大きさが0になる。このような現象。

金属などは、電流を流しやすい物質です。なので、金属の抵抗は小さいということです。プラスチックやゴムなどは電流を流しにくい物質です。なので、プラスチックやゴムの抵抗は大きいということになります。

オームの法則

オームの法則は、金属線の流れる電流Iは電圧Vに比例するという関係です。電気抵抗(抵抗)は、電流の流れにくさです。単位は、オーム(記号Ω)。1Vの電圧を加えた時に1Aの電流が流れる抵抗の大きさが1Ω。

- 抵抗=電圧÷電流

- 電流=電圧÷抵抗

- 電圧=電流×抵抗

<例題>

ある電熱線に6vの電圧をかけた時の電流の大きさが0.2Aであるとき、この電熱線の抵抗の大きさは30Ω。(6÷0.2=30)

電熱線にかかる電圧を変えて電流の変化を調べる実験

<手順>

- 回路で、電熱線の両端にかかる電圧を1.0V、2.0V…5.0Vと変えて、そのときの電流をはかります。

- 別の電熱線にかえて、1と同じ操作を行います。

<結果>

| 電圧(V) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |

| 電流(mA) | 最初の電熱線 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |

| 別の電熱線 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |

<考察>

- グラフを書くと、原点を通る直線となります。電熱線を流れる電流は電圧に比例します。

- 同じ電圧を加えた時、最初の電熱線は、別の電熱線より流れる電流が小さいです。最初の電熱線の方が電流が流れにくいということです。

抵抗の接続

- 抵抗の直列つなぎ…全体の抵抗の大きさは、それぞれの抵抗の大きさの和になる。

- 抵抗の並列つなぎ…全体の抵抗は。それぞれの抵抗の大きさとり小さくなる。

【問題】電流・電圧・抵抗の計算問題

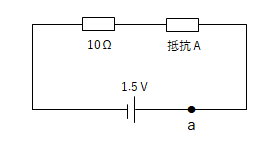

【問1】電圧が1.5Vの電池と抵抗の大きさが10Ωの抵抗、および抵抗の大きさがわからない抵抗Aを用意して、図のような回路をつくりました。このとき、点aでの電流の大きさは0.1Aでした。次の問いに答えなさい。

(1)10Ωの抵抗に加わる電圧の大きさは何Vか。

(2)抵抗Aの抵抗の大きさは何Ωか。

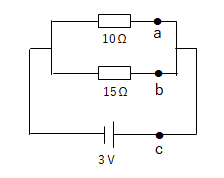

【問2】電圧が3Vの電池と、抵抗の大きさが10Ωの抵抗、15Ωの抵抗を用意して、図のような回路をつくり、図の点a,b,cでの電流の大きさをそれぞれ調べた。

(1)電流の大きさが最大であるのは、a,b,cのうちのどの点か。

(2)電流の大きさが最大である点での電流の大きさは何Aか。

【解答】電流・電圧・抵抗の計算問題

【問1】

(1)1V

(2)5Ω

【問2】

(1)c

(2)0.5A

コメント