中2理科「雲ができる理由と雲のでき方」についてまとめています。雲ができる理由と雲のでき方と合わせて、雨や雪のでき方、水の循環についてもふれています。

雲ができるわけ

大気圧(気圧)は、大気(地球をとりまく気体)の重さによる圧力。単位はヘクトバスカル(hPa)を使います。上空へ行くほど低くなります。1013hpaを標準の気圧と決め、これを1気圧といいます。

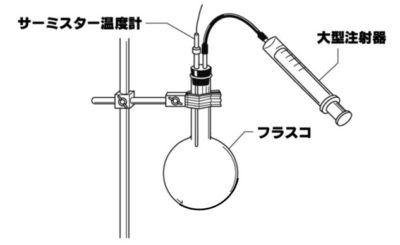

雲のできるようすを調べる実験

フラスコ実験

<手順>

- 装置をつくり、ピストンをすばやく引き、フラスコの中のゴム風船のようすや温度の変化を観察します。

- フラスコの中の少量の水をぬらした後、線香の煙を入れ、ピストンを引いた入り、おしたりしてフラスコの中のようすを観察します。

<結果>

- ピストンを引くと、ゴム風船はふくらみ、温度が下がる。

- ピストンを引くと、温度が下がって、フラスコ内の白くくもる。

- ピストンをおすと、温度が上がって、フラスコ内の白いくもりが消える。

<考察>

- 気圧が低くなると、空気が膨張して、温度が下がる。

- 空気が膨張するとき、フラスコ内の空気が露点以下になち、水蒸気が水滴になって白くくもる。

- 気圧が高くなると、空気がおし縮められて温度が上がって、水蒸気にもどり見えなくなる。

<線香のけむりを入れる理由>

線香のけむりをいれる。これは、自然界のちりなどと同じ役目を狙ったもので、線香の粒子を凝結核としているわけです。入試ではこう出題されます。

【出題例】線香のけむりを入れる理由を簡潔に答えよ。

【解答】水蒸気を水滴にしやすくし、雲をできやすくするため

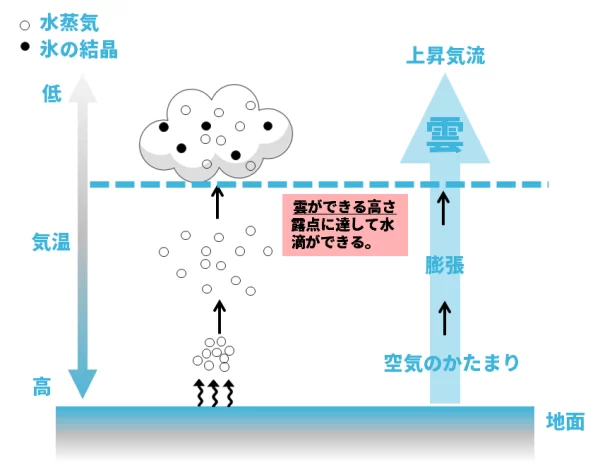

雲のでき方

雲は、次のような順序でできます。

- 空気のかたまりが上昇します。

- 周囲の気圧が低くなり、膨張して温度が下がります。

- ある高さで露点に達して、さらに上昇すると、水蒸気が空気中の小さなちりを凝結核として無数の雲粒(細かい水滴や氷の粒)となります。これが雲です。

大気中に、直径0.01~0.07mmくらいの水滴や氷晶がうかんだものを雲といい、雲は上昇気流のあるところにできます。雲をつくる水滴や氷晶が、大気中にうかぶのは、これらの雲粒が非常に小さいために、落下速度が小さい上に、雲は上昇気流の中にできるためです。

空気が上昇しはじめると、上空にいくほど気圧が低くなるために空気は膨張します。このとき、上昇する空気のかたまりと、周囲の空気との間には、ほとんど熱の出入りがないため、断熱膨張が行われます。このため、空気は100m上昇するごとに、約1°Cずつ温度が下がっていきます。上昇する空気の温度が、その空気の露点に達すると水蒸気の凝結がはじまり、雲ができます。

凝結がはじまると、熱を放出するため、温度の下がる割合は断熱膨張するときより小さくなり、100m上昇するごとに約0.5°Cずつ温度が下がる。上昇する空気の温度が周囲の大気の温度と等しくなると、空気の上昇はやみます。

上昇気流ができる場所

- 寒気が暖気をおし上げるところ。

- 太陽の光によって地面があたためられるところ。

- 山腹の斜面に空気がぶつかるところ。(風が斜面にそって上昇する。)

霧

地上付近にできた雲。地表付近の空気がその場所で冷やされて露点に達し、空気中の水蒸気の一部が細かい水滴になって地表付近に浮かんだものです。

雨や雪

上昇気流(上昇する空気の流れ)に支えられている雲粒が成長して大きくなると、支えきれなくなり、落ちます。こうして地表に達した水滴が雨であり、氷の粒がとけないで地表に達すると雪になります。

- 降水…雨や雪など一定時間に振った雨の量を雨量といい。雪やあられなどもふくめると降水量といいます。

凝結核

空気塊の中にある水蒸気は、温度が露点になり飽和に達していても、水蒸気は簡単には凝結できない。水蒸気が凝結するためには、凝結核とよばれる固体微粒子が必要である。これは、秋や春の夕方に車や自転車のサドルの表面につく露を思い起こせばよい。水蒸気は固体の表面 で凝結しやすい。

- 露点…水蒸気をふくんでいる空気が冷え、ある温度になると、凝結が始まり水滴(霧)できはじめます。このときの温度を、その空気の露点といいます。

- 凝結…気体が液体に変わる現象。露点の高い空気ほど多くの水蒸気をふくんでいます。

- 凝結高度…上昇する空気が、断熱膨張で冷やされ、露点に達する高さを凝結高度といいます。いいかえれば、雲底の高さが、そのときの凝結高度で、湿度の高い空気ほど凝結高度は低い。

- 雲の厚さ…雲底から雲頂までの距離を雲の厚さといい、凝結高度と、上昇気流が周囲の大気と同じ温度になったために 上昇がやんだときの高度との差になります。

凝結核の性質

凝結核は水蒸気が水に凝結するための促進剤のようなもので、雲の場合は、空気中にただよう細かい塵(ちり)がその役割を果たす。凝結核がないと、空気は過飽和の状態になり、凝結は起こらない。

過飽和

過飽和とは、水蒸気量が飽和水蒸気量を上まわっているが、凝結核がないために、不安定ながらも水蒸気のままで存在しつづけ、凝結核があればすぐに凝結し水滴になる状態である。

例えば飛行機雲は、上空で過飽和の空気塊のなかをジェット機などが通り、その排気ガスにふくまれる塵が凝結核の役割を果たすためにできる。

凝結核の役割を果たすものとしては、煙の微粒子、海の波の飛沫(しぶき)が蒸発した海塩などがある。

降水

大気中の水蒸気が凝結、あるいは昇華してできた雲粒が大きくなって、空気中にうかんでいることができなくなって落下し、地表面に達したものを降水という。降水には、 雨・雪・みぞれ・あられ・ひょうなどがある。

雲粒は、直径0.01~0.07mmくらいの水滴や氷晶からできているが、雲粒をつくっている水滴や水晶がだんだん大きくなり、落下して水滴となったものを雨という。雨粒には、いろいろな大きさのものがあり、霧雨の場合には直径が0.02~0.1mmくらい。ふつうの雨の場合には直径1 mmくらいの雨粒が多く、雷雨の場合には直径5~6mmという大きなものもある。

雨は、乱層雲や積乱雲のような厚い雲から降る。これは、雲粒が十分な大きさの雨粒に成長するためには、ある程度以上の雲の厚さが必要なためである。積乱雲のような、はげしい上昇気流のあるところにできる雨粒は大きく、はげしい雨が断続的に降る。乱層雲のような層状の雲から降る雨粒はあまり大きくなく、おだやかな 雨がたえ間なく降り続く。

ふつうの雨粒の直径は、雲粒の直径の約100倍であるから、1つの雨粒は、雲粒が約100万個集まってできた大きさである。雲粒が大きな雨粒に成長する理由としては、つぎの2つがある。

熱帯地方の雨

0°Cより温度の高い雲から降る雨は、雲粒の中に海水のしぶきが蒸発してできた塩などの大きな疑結核を中心とした大きな水滴があり、これが落下の途中で、非常に密度が高く分布しているほかの雲粒がとつぎつぎに衝突して大きく成長し、雨粒となる。

温帯地方の雨

上層部の氷晶粒が落下して、0°C以下の水滴(過冷却の水滴という中にはいると、水晶粒にまわりの水滴から蒸発した水蒸気が昇華してつき、氷晶粒はだんだん大きくなっていく。これが、0°C以上になるととけて、雨粒となる。

過冷却

0°C以下の水滴を過冷却の水滴という。大気中では、雲粒は静かに冷やされるので、-20°Cくらいまではこおらず、水滴のままでいることが多い。同じ温度(0°C以下)の氷と水があると、水は蒸発して水の表面に昇華してつく。たとえば、電気冷蔵庫の中の食品が水分を失い、霜がふえていくのはこのためである。

水の循環

水は、気体、液体、固体とすがたを変えながら、陸と海と大気の間をたえず循環しています。この循環の中でさまざな気象と天気の変化が起こります。

太陽放射

水を循環させたり、大気を動かしたりしているエネルギーのもとです。

【問題】雲のでき方の確認問題

【問1】図のような装置で、雲ができるようすを調べる実験を行った。

(1)丸底フラスコ内を白くくもらせる操作として適当なものを、次の(ア)~(エ)から選びなさい。

(ア)丸底フラスコの内面を乾燥させてピストンを押す。

(イ)丸底フラスコの内面を乾燥させてピストンを引く。

(ウ)丸底フラスコに少量の水とけむりを入れてピストンを押す。

(エ)丸底フラスコに少量の水とけむりを入れてピストンを引く。

(2)丸底フラスコ内が白くくもったとき、丸底フラスコ内の温度と気圧は、くもる前と比べてどうなっているか。簡単に書きなさい。

(3)丸底フラスコ内の飽和水蒸気量が大きくなるのは、ピストンを引いたときか、ピストンを押したときか。

【問2】上昇した空気にふくまれる水蒸気が凝結すると、雲ができる。次の問いに答えなさい。

(1) 上昇する空気の動きを何というか答えなさい。

(2) 次の文は、自然界における雲のでき方について説明したものである。 1~3にあてはまる言葉を、ア、イからそれぞれ選びなさい。

(3) 地表付近の空気が冷やされて、空気中の水蒸気が水滴となって浮かんでいるものを何というか答えなさい。

【解答】雲のでき方の確認問題

【問1】

(1)エ

(2)温度も気圧も下がっている。

(3)ピストンを押したとき

【問2】

(1)上昇気流

(2)①イ ②ア ③イ

(3)霧

コメント