中1理科の「音の伝わり方・音の大きさや高さ」についてです。音の性質について、「音の伝わり方・音の大きさや高さ」をみることで、探っていきます。振幅や振動数にも注目です。それでは、中1理科の「音の伝わり方・音の大きさや高さ」をみていきましょう。

音の伝わり方

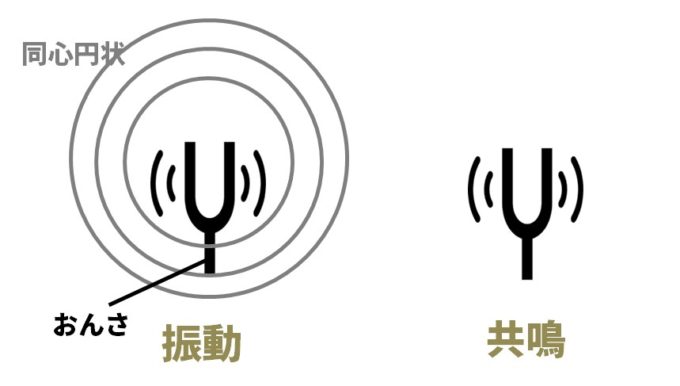

音源とは、振動して音を発しているもの。音が聞こえるのは、音源の振動が耳に届くからです。

音を伝えるもの

空気でなく、水のような液体や糸や机などの固体も振動して音を伝えます。実験では、空気を薄くなるとブザー音が聞こえなくなることから空気が音を伝えているといえます。

音の伝わり方として、音源の振動が、まわりの空気を振動させ、その振動が波として次々と伝わります。空気が振動するだけであって、移動するわけではないので注意です。

音の伝わる速さ

音が空気を伝わる速さは約340m/sです。m/sは、速さを表す単位です。

音と光の速さの違いを実感する例として、遠くで打ち上げられた花火の音、は光が見えてから少し間をおいて耳に届きます。光と音が同時に発生していますが、音が光の速さの約30万m/sよりはるかに遅いので遅れて届きます。

音の大きさや高さ

音の大きさや高さを調べる。

<手順>

- モノコードの弦の長さを一定にして、はじく強さを変えて、音の大きさを調べる。

- 弦をはじく強さ一定にして、弦の長さを変えたとき、弦を張る強さを変えたときの音の高さをそれぞれ調べる。

<結果>

音の大きさを変える条件

| 音の大きさ | 小さい | 大きい |

|---|---|---|

| 弦のはじく強さ | 弱い | 強い |

音の高さを変える条件

| 音の高さ | 低い | 高い |

|---|---|---|

| 弦の長さ | 長い | 短い |

| 弦を張る強さ | 弱い | 強い |

音の大きさ

音源の振幅(振幅の幅)が大きいほど音は大きくなります。弦を強くはじくほど弦の振幅が大きく、大きな音になります。

音の高さ

振動数(1秒間に振動する回数)が大きいほど音は高い。単位はヘルツ(Hz)。弦が短く、細く、強く張られたときほど高い音が出る。高い音ほど、弦は強く振動して、一定時間に振動する回数が多くなる。

以上が、中1理科の「音の伝わり方・音の大きさや高さ」となります。それぞれの条件で、音の伝わり方、音の大小や音の高低は、変わるので、実際、輪ゴムなどを利用して試してみるのもいいでしょう。またオシロスコープの波形は、しっかり読めるようにしておきましょう。入試やテストでも頻出です。山が高いと大きさは大きくなり、波形の数が多いと(波が多い=振動数が多い)と音の高さは、高くなります。

コメント