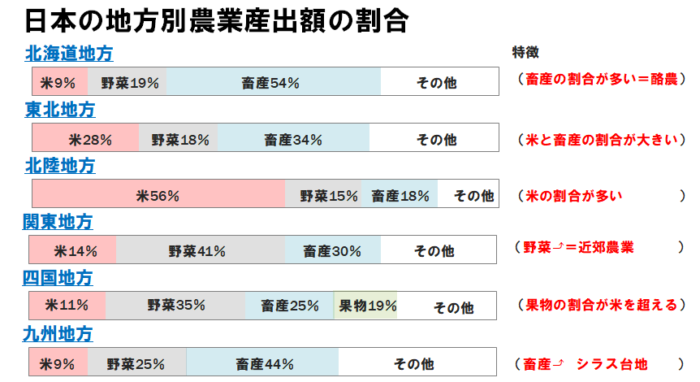

中学地理「日本の農業の特色」についてまとめています。大枠をつかんで、各地域の農業を学んでいくと、スムーズに学習できます。最後に、実践問題もあるので、解いてみてください。

日本の農業の特色

日本の農家1戸あたりの耕地面積は、世界の先進農業国を大幅に下回っています。しかしながら、耕地はせまいですが、多くの人手や肥料を使ったり、機械化を進めたりして、単位面積あたりの生産量を増やしてきました。

このため、1haあたりの穀物生産量は、先進農業国の中で多いほうです。このように経営規模が小さいことと土地を有効に利用する集約的農業が日本の農業の特徴です。

九州地方の農業

- 筑紫平野…米の収穫後、小麦などの栽培する二毛作が行われています。ビニールハウスを使ったいちご(あまおうなどの品種)、トマトの栽培も盛んです。

- 宮崎平野…冬の温暖な気候を利用して、野菜の促成栽培が盛んです。野菜は、トラックを利用して東京や大阪へ出荷しています。

- 野菜…古い火災の噴出物によってできたシラス台地は、水を保ちにくく、干ばつの被害を受けやすいです。笠野原では、ダムや農業用水の整備により、サツマイモを加えて野菜・飼料作物の栽培が盛んです。

- 畜産…肉牛・豚・ニワトリを飼育する畜産が盛んです。食品会社の経営による大規模な畜産も行われています。安い輸入肉に対抗して、味や安全性を重視したブランド登録された食肉を提供しています。

中国・四国地方の農業

- 高知平野…かつての農業は、温暖な気候のもと、米の二期作が行われていました。野菜は、船・鉄道を使って大阪へ出荷していました。現在の農業は、なす・ピーマンなどの秋から冬にかけて、ビニールハウスで作る促成栽培が中心となりました。長距離フェリーやトラックに大阪だけでなく東京や新潟までも出荷できるようになりました。

- 農地間の競争…野菜の品種を増やしたり、市場の情報を集めたり、農薬を減らして、安全性を高めるなどの対策をとっています。

- 砂丘地の農業…鳥取砂丘では、スプリンクラーなどによるかんがいで、らっきょう・スイカなどの栽培が発達しました。緑化の技術は、世界の砂漠化対策として利用されています。

中部・東海地方の農業

- 渥美(あつみ)半島…大規模な用水路が引かれていて、キャベツの栽培、ガラス温室やビニールハウスを使った菊・メロンなどの施設園芸農業が盛んです。価格の高い時期に出荷できます。

- 静岡県…水はけの良い土地で茶、日当たりの良い傾斜地でみかんを栽培しています。外国産の果物との競争が激しくなり、品種の開発に取り組んでいます。

- 北陸の農業…雪解けの水にめぐまれた北陸では、ダム・堤防・放水路の整備が進められた結果、米の単作(一毛作)が盛んになりました。新潟県魚沼で生産されるコシヒカリなどの銘柄米が高くを売れています。山間部では高齢化が進み、使われてない水田が増えています。

関東地方の農業

- 郊外の農業…消費市周辺で野菜や畜産物を生産する近郊農業が盛んです。消費地から離れた嬬恋村(群馬県)では夏にキャベツを房総半島南部では、冬に花を栽培しています。

東北地方の農業

- りんご…涼しい気候の青森県では山の斜面で栽培。米から転作する農家も多いです。

- さくらんぼ…山形が全国最大の生産。

- もも…福島県が全国有数の生産。

- 冷害への対策…稲の生長期に、やませが吹くと、稲の生育を悪くなると冷害が起こることがあります。低温に強く味の良い「ひとめぼれ」などの銘柄米が開発が進んでいます。

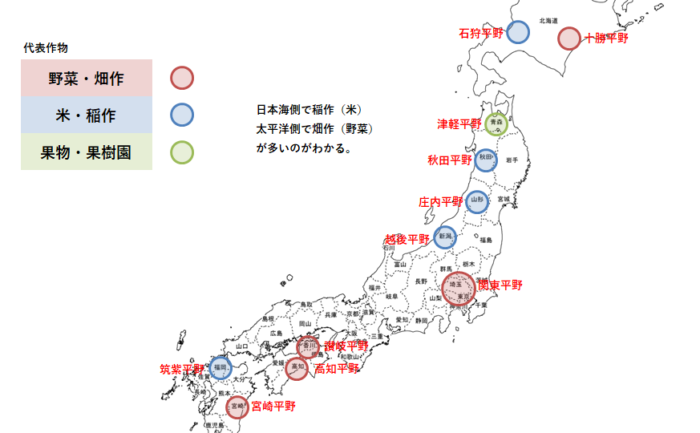

北海道地方の農業

- 石狩平野…泥炭地(でいたんち)の改良と稲の品種改良によって、全国有数の米の生産地となりました。

- 十勝平野…原野を切り開いた畑とします。大型の農業機械を使い、大規模な畑作が行われ、じゃがいも・玉ねぎ・てんさいなどの有数の産地となります。保冷輸送技術の発達で野菜の生産・出荷もさかんになりました。

- 根釧台地…厚い火山灰に覆われ、夏も低温のため、作物の栽培は難しいです。涼しい気候を生かして、乳牛の飼育とバター・チーズ・生乳などの生産を行う酪農が発達しています。

日本の平野の特徴

日本の平野

- 日本には、平野が少なく、国土面積の4分の1ほどしかない。

- 日本の平野は、ほとんどが川の作用によって低地に堆積してできたもの。そのため、どれも小規模で不連続であり、海岸沿いに広がっている。

- 日本の平野には、交通が発達し、農業・工業・商業などの産業が栄え、歴史的建物や文化施設が集中している。

主な平野の種類

- 沖積平野…川が運んできた土砂がつもってできた平野。日本の平野の大部分をしめる。

- 海岸平野…浅い海底が盛り上がって陸地となった地形。九十九里浜・宮崎平野など。

日本の農業の種類

日本の農業は、世界に比べて小規模な自作農のが中心。若い就業者が減少し、高齢化の進展と高齢者が不足。

稲作は、河川にそった盆地や平野を中心に栽培。機械化が進み、兼業農家が増加。新潟県など大規模の経営を目指す動きもある。

- 自主流通米…農家が自由に作った米に、自由に値段をつけて売ることができる。

- ブランド米…産地名、品種名、銘柄などがついたコメの事。あきたこまち、コシヒカリ、ササニシキなど。

畑作として

- 近郊農業…新鮮野菜などを都市へ出荷。千葉県、茨城県など大都市に近い地域で発達。

- 促成栽培…温暖な気候を利用した野菜などの出荷時期を早める。高知県、宮崎県で発達。

- 抑制栽培…冷涼な気候を利用した野菜などの出荷時期を遅くする。長野県、岩手県などで発達。

- 施設園芸農業…温室ビニールハウスを利用した野菜・果実などを出荷時期をずらして栽培する。

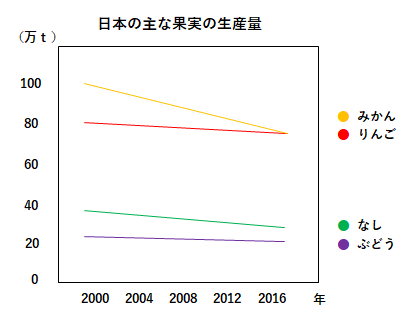

果樹栽培は、扇状地や台地、緩やかな斜面を中心に栽培。りんごは東日本、みかんは西日本、ぶどうは、中央日本が中心。

畜産は、北海道、南九州、関東地方で盛ん。北海道で酪農、宮崎県・鹿児島県では、企業による大規模な経営。

日本の農業の問題点

- 自給自足率の低下…農産物の輸入自由化により、農産物の輸入が増加し食料自給率が大幅に低下。

- 新たな取り組み…農産物の品質や安全性を高める。地元で生産し、地元で消費する地産地消の動きが広がる。

日本の果実・農作物生産量ランキング

| 種類 | 米 | みかん | りんご | ぶどう | おうとう | いちご | なし | 茶 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 北海道 | 和歌山県 | 青森県 | 山梨県 | 山形県 | 栃木県 | 千葉県 | 静岡県 |

| 2位 | 新潟県 | 愛媛県 | 長野県 | 長野県 | 青森県 | 福岡県 | 茨城県 | 鹿児島県 |

| 3位 | 秋田県 | 静岡県 | 岩手県 | 山形県 |

その他 |

熊本県 | 鳥取県 | 三重県 |

| 4位 | 福島県 | 熊本県 | 山形県 | 岡山県 | 長崎県 | 福島県 | 宮崎県 | |

| 5位 | 山形県 | 長崎県 | 秋田県 | 福岡県 | 静岡県 | 栃木県 | 京都府 |

■ 日本の果実の主な生産量の推移グラフ

みかんが最も日本で生産されている果実だが、近年はその生産量は減少傾向である。

【対策問題】日本の農業

【問1】次の問いに答えよ。

- 九州第一の米の産地で、筑後川下流域にクリークと呼ばれる水路が発達しているのは、何という平野か。

- 熊本平野や羽代平野で、水田の裏作としてさかんに栽培されている、畳表の原料となる農作物を何というか。

- 沖縄県や鹿児島県の奄美諸島で採算されている、砂糖の原料となる農作物を何というか。

- 高知平野で行われている、ビニールハウスなどを利用して野菜を早い時期につくって出荷する栽培方法を何というか

- 愛媛県のミカン畑のような、山の斜面を切り開いて階段状につくった畑を何というか。

- 日本で最初に真珠の養殖が行われた、志摩半島南部にある湾を何というか。

- 東海地方では、( )などの果樹栽培がさかんである。( )に適語を入れよ。

- 東海地方で行われているビニールハウスなどを使って野菜や花をつくる農業を何というか。

- 日本有数の稲作地帯となっている信濃川流域に広がる平野を何というか。

- 大都市向けの野菜や花の栽培がさかんな愛知県東部の半島を何というか。

- 静岡県南部の大井側下流の西側に広がる、茶の生産がさかんな大地を何というか。

- 駿河湾西部にある、全国有数の水あげ量をほこる漁港のある都市はどこか。

- 周辺部の扇状地を中心にぶどうや桃の栽培がさかんな、山梨県の中央部にある盆地を何というか。

- 群馬県と長野県の県境に位置し、周辺で高原野菜の栽培がさかんであるのは何という火山か答えよ。

- 秋田平野、庄内平野では、( )作中心の農業がおこなわれている。( )に適語を入れよ。

- 日本最大のりんど生産地として知られる青森県西部の岩木川隆起に広がる平野を何というか。

- 果樹栽培がさかんで、なかでもさくらんぼ(おうとう)の全国最大の産地と知られる盆地を何というか。

- 日本有数の水揚げ量をほこる漁港がある、青森県東部の都市をどこか。

- 十勝平野では畑作と酪農を組み合わせた( )農業も行われている。( )に適語を入れよ。

- 根釧台地など行われている、乳牛を飼育し、生乳やバター・チーズなどの乳製品を生産する農業を何というか。

- 排水と客土によって泥炭地の土地改良がおこなわれ、稲作地帯となった北海道西部に広がる平野を何というか。

- 冬の寒さは厳しいが、夏の高温を利用して稲作がさかんな北海道のほぼ中央にある盆地を何というか。

- 機械を用いた大規模な畑作が行われ、じゃがいも、てんさい、豆類などの生産がさかんな北海道南東部の平野を何というか。

- 第二次世界大戦後、パイロットファームの建設や新酪農村計画によって酪農地帯となった、北海道東部の大地を何というか。

- かつて北洋漁業の基地として栄え、現在も北海道で最大の水揚げ量をほこる漁港のあル都市はどこか。

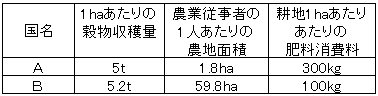

【問2】表は、A国とB国の1haあたりの穀物の収穫量、農業従事者の1人あたりの農地面積、耕地1haあたりの肥料消費量を示したものです。A国の穀物栽培がB国とくらべ、国際競争で不利になる理由を簡潔に説明せよ。

【解答】日本の農業

【問1】

- 筑紫平野

- い草

- さとうきび

- 促成栽培

- 段々畑

- 英虞湾

- みかん

- 施設園芸農業

- 越後平野

- 渥美半島

- 牧之原

- 焼津

- 甲府盆地

- 浅間山

- 稲

- 津軽平野

- 山形盆地

- 八戸

- 混合

- 酪農

- 石狩平野

- 上川盆地

- 十勝平野

- 根釧台地

- 釧路

【問2】

1人あたりの農地面積は狭いにも関わらず、多くの肥料を使っているが、収穫量はほとんど同じなので。

ポイントは、それぞれ挙げられている項目を比較することです。

- 1haあたりの穀物の収穫量…ほとんど同じ

- 農業従事者の1人あたりの農地面積…圧倒的にB国が広い。(想像すると、大型の機械(トラクター)などで、少ない人(人件費)で一気に収穫している。)

- 耕地1haあたりの肥料消費量…A国が3倍。

つまり、A国は、1人あたりの農地面積は狭いにも関わらず、多くの肥料を使い、収穫量はほとんど同じ。このことは、国際競争で不利になる。

コメント