中学公民「日本国憲法と人権の歴史」についてです。日本国憲法と人権の歴史に関して、人権思想の歴史、その広がり、日本の平和主義などにもふれています。

人権の歴史

ちがいのちがいを認める。

- ちがい…社会に様々な「ちがい」が存在。「あってもよいちがい」、「あってはいけないちがい」など違いが人権という考え方に影響。

人権思想の成立

人権は、人が生まれながらして持っている人間としての権利。基本的人権ともいう。

ロック、モンテスキュー(法の精神で三権分立を主張)、ルソーらが提唱。その後、18世紀の近代革命(アメリカ独立戦争・フランス革命)により、アメリカ独立宣言・フランス人権宣言(人は、生まれながら自由で平等な権利を持つ)として、自由権、平等権が確立。

啓蒙思想とは、17~18世紀のイギリスやフランスを中心に、権力が国王に集中している絶対王政を批判し、人々を迷信と偏見から解放しようとしておこった思想。ロック、モンテスキュー、ルソーらの思想家が知られています。

■ ロック

イギリスの思想家ロックは著書「統治二論(市民政府二論)」で、すべての人間は生命・自由・財産という自然権をもっていて、この自然権を守るため、人々に社会契約によって国家をつくったと考え、人民の代表者による議会政治を説きました。

イギリスの名誉革命を理論的に基礎づけ、彼の社会契約説は、アメリカの独立やフランス革命に思想的根拠を与えました。基本的人権や権力の分立、人民主権を最初に明確にした思想家といえます。

■ ルソー

ロックの考えをさらに発展させ、徹底した人民主権(国民主権)論を主張したのがフランスの思想家ルソーです。

社会契約論で、社会契約で人々が国家がつくってからも、ほんとうに自由・平等と幸福を実現するためには、人民は約束(契約)によって人民主権の政府をつくるほかないと説き、社会全体の利益をめざす全人民の意思(一般意思)による政治が行われるべきであり、各人の意思は直接自分で表現するしかなく、すべての人民が直接政治に参加する直接民主制を主張しました。

■ モンテスキュー

権力分立の考えはロックが説きました。ロックは立法権と執行権(行政権)の分立と、立法権の執行権に対する優越を説きました。この主張を受けつぎ、三権分立論に発展させたのが、フランスの思想家モンテスキューです。

立法権・行政権・司法権の三権相互間の抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)をはかることで、国家権力の濫用を防ぐことができるとしました。

人権思想の発展と広がり

- 19世紀…財産権の保障から、資本主義経済が発展。貧富の差、劣悪な労働条件などが問題化により、普通選挙運動、労働運動が高まりました。

- 20世紀…各国で普通選挙権を認める動きがおこり、ドイツのワイマール憲法で「人間に値する生存(生存権)」など社会権が初めて保障されました。

- 第二次世界大戦後…各国の憲法で広く人権を保障。国際連合の世界人権宣言など、国際的保障の動きがありました。

日本の人権思想の芽生え

大日本帝国憲法(明治憲法)で、初めて人権保障。国民の人権は、「臣民の権利」であると法律で制限。

日本国憲法の基本原理

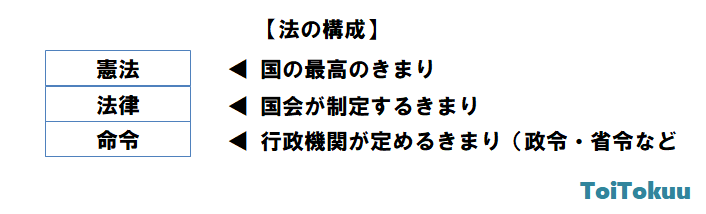

上位のほうになるほど強い効力をもち、下位の法が上位の法に反するときは、無効となる。

憲法と立憲主義

- 憲法…国の政治の仕組みの根本を定める法で、最高法規であり、憲法に反する法律や命令は無効。

- 立憲主義…政府の権限を制限し、国民の人権を保障するという考え方。政治権力の乱用を防いで国民の自由や権利を守り、人の支配でなく、法の支配による政治を目指す。

- 日本国憲法の構成…「人権の保障」(目的)と国の政治のしくみ(手段)の二つから構成。

日本国憲法の制定

1945年8月、ポツダム宣言を受諾し、無条件降伏。二次世界大戦終結が、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)作成原案をもとに、帝国議会で審議。その後、日本国憲法を制定。1946年11月3日公布、1947年5月3日施行。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三つの基本原理。

- 国民主権…国の政治の決定権は国民が持ち、政治は国民の意思に基づいて行われるという権利。国民によって選ばれた代表が議会で決定する議会制を採用。

- 象徴としての天皇制…戦前の天皇主権を否定して、天皇は日本国と日本国民統合の象徴(憲法第1条)とされました。政治についての決定権を持たず、内閣の助言と承認のもと、憲法の定める国事行為のみを行う。

日本の平和主義

平和主義は、第二次世界大戦の反省から戦争放棄し、世界の恒久平和のために努力。日本国憲法第9条では、「戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないこと」を明記しています。

自衛隊と日米安全保障条約

- 自衛隊…1950年に勃発の朝鮮戦争をきっかけに、国の防衛を目的として発足した警察予備隊が前身。戦力の不保持をかかげる日本国憲法との関係で論議。政府は主権国家には自衛権があり、憲法は「自衛のための必要最小限の実力」を持つことを禁止していないとの立場をとっています。

- 日米安全保障条約…他国による日本の領土攻撃に対して、日米共同での対処を約束。アメリカ軍が日本の領域内に駐留。しかしながら、沖縄県のアメリカ軍基地の返還問題などは残りました、

これからの平和

- 現在の世界情勢…東西冷戦は終結。大戦争発生の危険性は遠のく一方で、地域紛争やテロなどが存在しています。

- 自衛隊の任務…国際平和維持活動(PKO)の参加など任務が拡大していることに対して批判の声もあります。

軍縮を目指して

核兵器に対する日本の立場は、1945年8月に広島と長崎に原子爆弾が落とされ、多くの犠牲者を出したことで、核兵器を「持たず・つくらず・持ち込ませず」という非核三原則をとっています。

自衛隊の任務拡大

1980年代終わりに冷戦が終結し、世界では地 域紛争が多発するなど、国際情勢は大きく変化してきました。そうした変化の中で、自衛隊の活動が海外まで広げられています。

- 国連平和維持活動(PKO)への参加…1992年のPKO協力法成立(2001年同法改正)後、自衛隊のPKOやPKF(国連平和維持軍)への参加が可能となり、カンボジアや東ティモール、最近ではスーダン、ハイチなど世界各地へ自衛隊が派遣されています。

- 地域紛争処理への参加…テロ対策やイラク復興支援に特別の法律を成立させ、自衛隊がアフガニスタンやイラクに派遣されました。

- 公海上での海賊対策に派遣…海賊対処法(2009)により、海賊から船舶を守るためにソマリア沖へ海上自衛隊が派遣されました。

日米防衛協力の強化

日本が攻撃を受けた場合だけでなく、日本の周辺で起きた事態にも安保条約を活用できるようにするなど、日米間の協力関係が広げられています。

非核三原則

1971年に国会で決議した。 日本の核兵器についての「持たず、つくらず、持ちこませず」という基本方針です。

- 非核三原則の現実…非核三原則のうちの「持ちこませず」については、アメリカ軍の核兵器持ちこみ問題が指摘され続けてきました。また非核三原則と、日本がアメリカの核兵器の力を背景に自国の安全の維持をはかっていることとの矛盾も指摘されています。

日本の使命

原子爆弾を投下され、そのおそろしさを知っているのは日本だけです。それゆえ平和憲法を持つ日本が国際社会において、核兵器の廃絶と軍縮による世界平和をうったえ、国際平和の実現に向けた活動を行うことは、日本の使命であり大きな課題です。

コメント