中学歴史「室町時代」についてです。

室町時代の要点

室町時代に関して、貿易、琉球王国、産業、村の自治などにふれています。

| 出来事・用語 | 内容 |

|---|---|

| 室町幕府 | 守護に権限が与えられ勢力拡大 |

| 日明貿易(勘合貿易) | 足利義満が、明と貿易を始める。 |

| 産業の発達 | 二毛作、水車によるかんがい、手工業 |

| 商業の発達 | 座を組織。馬借や問丸も登場。 |

| 自治の形成 | 惣と呼ばれる自治組織 |

| 応仁の乱 | 下剋上の風潮広まる |

| 室町文化 | 公家の文化と武家の文化の融合 |

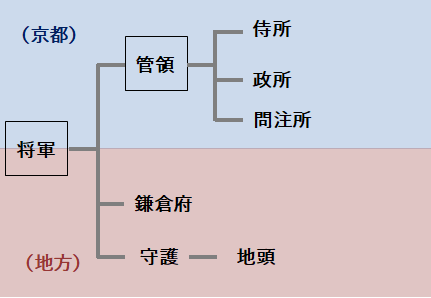

室町幕府のしくみ

足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任命され、京都に室町幕府を開きます。守護の権限を強め、武士をまとめようとしました。守護の多くは自分の領地を拡大していきました。京都に幕府が置かれた時代を室町時代といいます。

- 管領…将軍の補佐役。有力な守護が任命されました。

- 侍所…京都を支配し、御家人を統率しました。長官には有力な守護が任命されました。

- 鎌倉府…鎌倉に置かれ、関東の支配にあたります。

足利義満は3代将軍であり、太政大臣にもなりました。1392年に南北朝を統一します。室町時代は、朝廷の権限を吸収し、全国を支配する唯一の政権となります。京都の室町に御所を建てました。室町時代の由来はもなりました。花の御所とも呼ばれ、京都の文化を象徴しています。

京都の土倉(どそう)や酒屋と呼ばれる金融業者を保護します。幕府は土倉や酒屋からの税によって経済的に豊かになりました。

守護大名とは地方の守護は、国司の権限を吸収しました。国内の武士をまとめ、独自の支配をするようになりました。武士の中には城や館を築いて領地の支配を強め、一揆をおこして守護大名に対抗するものもいました。

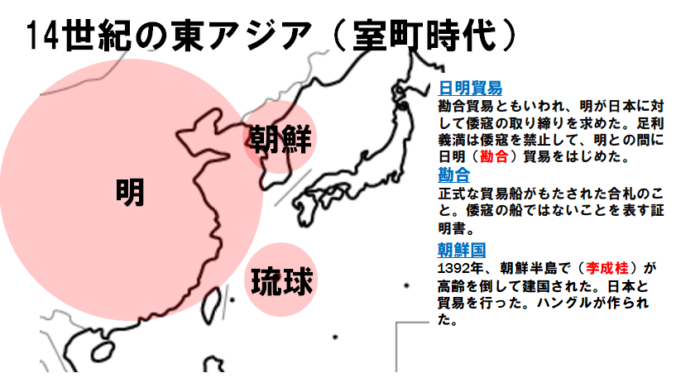

日明貿易(勘合貿易)

勘合貿易は、1404年、足利義満は明との間で貿易を始めた貿易です。

足利義満は、貿易の利益を幕府の財源にしようと考え、「日本国王臣源」と名のって臣下としての立場をとり、1404年、明との貿易を始めた。この貿易は、正式な貿易船と倭寇を区別するために、勘合という合い札(証明書)が用いられたことから、勘合貿易とよばれます。

勘合貿易の実権は、初めは幕府がにぎっていましたが、応仁の乱(1467年から1478年)で幕府の勢力がおとろえてからは細川氏や大内氏など、西日本の有力な守護大名の手に移っていきました。とくに、堺(大阪府)の商人と結んだ細川氏と、博多 (福岡市)の商人と結んだ大内氏が、主導権を争いました。

勘合貿易の輸出・輸入では、日本から刀剣・銅・硫黄・扇・漆器などが輸出され、明からは銅銭(永楽通宝など)・絹織物・生 糸・陶磁器・書画などが輸入されました。

明は、漢民族がモンゴル民族を北に追い出し、明を建国します。倭寇は、西日本の武士や商人、漁民が集団をつくって貿易を強要。船をおそい、大陸沿岸をあらしたので、明がとりしまりを日本に求め、足利義満が禁じました。

倭寇の中国沿岸への襲来に苦しむ明は、日本に倭寇の取りしまりと、国交を求めてきた。南北朝の動乱を収めた足利義満は、これを受け入れて倭寇の取りしまりを命じ、明と国交を開いた。明は日本を属国とみなして朝貢(使節を送り、貢ぎ物をさし出す)形式をとるように要求していました。

明との貿易で、正式な貿易船と倭寇を区別するために使用された合い札。日本の貿易船は、幕府から「本字勘合」の左半分をもらい、寧波の港で底簿に墨印された右半分と照合し、正式な貿易船であることが確認されると、北京で交易を行いました。

朝鮮との貿易

- 高麗…書物の印刷に金属活字を使い、わたを栽培。元に服属し、新しい技術を取り入れました。

- 朝鮮国…李成佳が高麗をほろぼし、建国。ハングルという文字をつくるなど、独自の文化が発展。

- 日朝貿易…朝鮮も倭寇の取りしまりと貿易を求めたため、足利義満は、日朝貿易を開始します。各地の守護大名らが綿織物や仏教の経典を輸入。

琉球王国の成立

3つの勢力。12,13世紀、城(グスク)を根拠地とした豪族が勢力争いがおこります。14世紀には、北山(ほくざん)、中山(なかやま)、南山(なんざん)の3つの勢力が存在しました。

中山王の尚氏が、北山、南山をほろぼして沖縄島を統一しました。首里を都とする琉球王国を建てます。日本や中国、朝鮮半島、東南アジアを船を送り、産物をやりとりする中継貿易が栄えました。

蝦夷地(北海道)

- アイヌ民族が古くから狩りや、漁、交易を行いました。

- 交易…14世紀ごろ、津軽(青森県)の十三湊(とさみなと)の豪族の安藤氏がアイヌの民族と交易を行いました。

- 蝦夷地南部に和人(本州の人々)が館を築いて進出。取引をめぐり、アイヌの人々は圧迫を受けます。15世紀半ば、大首長のコシャマインを中心にアイヌ民族が蜂起。和人勢力が勝利します。

室町時代の産業の発達

- 二毛作が広がります。

- 水車によるかんがい。

- 肥料…牛馬のふんや堆肥(たいひ)の使用。収穫の増加。

- 麻、くわ、あい、茶の栽培が広がりました。

手工業の発達

- 絹織物…西陣(京都市)、博多(福岡市)

- 陶器、紙、酒、油などの特産物。

- 鍛冶(かじ)・鋳物業(いものぎょう)…刀や農具を進化させる。

- 金・銀・砂鉄の採掘も進みます。

商業の発展

定期市が広く各地にうまれ、開かれる日数も増えました。取引には、宋銭や明銭を使用しました。

- 馬借…物質の陸上輸送をあつかいました。

- 問丸…運送業者をかねた倉庫業者

金融業の土倉や酒屋、商人や手工業者は、同業者ごとに座をつくり、武士や貴族、寺社にお金をおさめて保護を受け、営業を特選しました。

港には、港町、寺社の門前には門前町が成長しました。猿楽師、傘はり、魚売り、紙すきなどの職人。このころは、商品をかごなどに入れて売り歩く行商が中心でした。

村の自治

有力な農民を中心に惣と呼ばれる自治組織をつくります。用水路の建設や管理。燃料の飼料をとる森林の利用や管理などについて村のおきてを定めました。

土一揆

団結を固めた農民たちは、荘園領主や守護大名に年貢を減らす交渉をします。農民が土倉や酒屋などをおそって借金の帳消しをする求める土一揆をおこしました。幕府に徳政令を求めるものもありました。

- ききん…15世紀には地球規模の寒冷期にあたり何度もききんがおこりました。ききに強い農作物や新たな品種の栽培などが進みました。

応仁の乱

応仁の乱のころから、下の身分の者が実力で、上の身分の者を倒す用上の風潮(下剋上)が広がった。実力のある守護大名の家臣や国人(在地の有力武士)などが守護大名を倒し、勢力の強い守護大名は領国の支配を固めるなどして、戦国大名に成長していった。

第6将軍足利義教(よしのり)の暗殺によって、守護大名間の勢力争いがおこります。第8代足利義政のとき、あとつぎ問題で、細川氏と山名氏が対立しました。

応仁の乱は、1467年に11年にあたる戦乱が始まります。東軍(細川方)、西軍(山名方)に分かれて、京都から全国に広がりました。

国一揆

下剋上の風潮のなかで、近畿地方では国人や地侍の勢力が強まり、彼らは農民らと結んで守護大名に立ち向かうようになった。一国の規模で、国人を中心に農民も加わっておこす一揆を国一揆という。

- 山城国一揆…山城(京都市)南部で、武士と農民が守護大名を追い払う。

- 一向一揆…浄土真宗(一向宗)の信仰で結びついた武士や農民が各地で一揆をおこしました。加賀(石川県)では、守護大名をたおし、約100年間自治を行いました。

一向一揆

浄土真宗(一向宗)が急速に勢力を広げ、とくに近畿・東海・北陸地方で力を強めた。一向宗の門徒がつくる寺内町もあらわれた。一向宗の人々が結束して守護大名に対抗し、また、戦国大名にも抵抗した一揆を一向一揆という。

加賀の一向一揆

一向宗を信仰する者(門徒)のなかには、国人も多く含まれていた。国人や農民の組織が強力になると、守護にかわって門徒が国を支配しようとする動きが出てきた。1488年、加賀(石川県)では、一揆軍が守護の富樫氏をほろぼし、その後100年間にわたって自治が行われた。それは、一向宗の僧侶・国人・農民の合議による支配で、一向宗の中心である本願寺の領国のようであった。

室町文化

室町文化の特色は、公家の文化と武家の文化の融合です。南北朝時代には、大陸からの文化の影響を受けました。鎌倉時代に栄西から宋からもたらした茶を飲む習慣ができました。

茶の産地を当てる会から茶の湯として流行していきます。貴族や武士、僧の集まる会では、華麗な花や豪華な食事となりました。

- 連歌…人々が集まって和歌の上の句と下の句を次々によむ。

- 猿楽(さるがく)や田楽(でんがく)…観阿弥・世阿弥親子が能として大成します。

■ 仏教の進展

- 浄土真宗…北陸や近畿地方の武士や農民に広まります。

- 日蓮宗…京都や境の商工業者に広まります。

- 禅宗…京都と鎌倉の五山と呼ばれる主要寺院を中心に幕府の保護を受けました。禅宗の僧が文芸や外交、貿易に活躍します。

■ 北山文化

- 金閣…足利義満が京都の北山に建てます。

- 北山文化…義満の時期の文化です。

■ 武家文化の成長と民衆の広がり

武家文化が成長し、15世紀後半以上、武家をにない手とする簡素で気品のある文化となりました。

- 書院造…寺院の部屋の様式を武家の住居に取り入れました。

- 東求堂同仁斎…銀閣と同じ敷地にあり、足利義政の書斎でした。

- 水墨画…墨一色で自然などを表現し、雪舟が、中国にわたって絵画技法を学び、帰国後、日本の水墨画を完成させます。

- 庭園…石や木をたくみに配置した庭園で、河原者(かわらもの)とよばれていた人々による。龍安寺(りょうあんじ)(京都市)の石庭(せきてい)など。

■ 東山文化

- 銀閣…足利義政が京都の東山に建てました。

- 東山文化…義政の時期の文化。

- 狂言…能の合間に演じ、民衆の生活や感情をよくあらわしていました。

- 教育…地方の武士や都市の有力者は、寺で子どもに教育を受けさせていました。

- 御伽草子…「一寸法師」などの絵入りの物語。

- 足利学校(栃木県)…戦国大名の上杉氏が保護。日本国内からの人材が集まり、儒学を学びます。さまざまな情報を交換。知識を各地に伝えます。

コメント