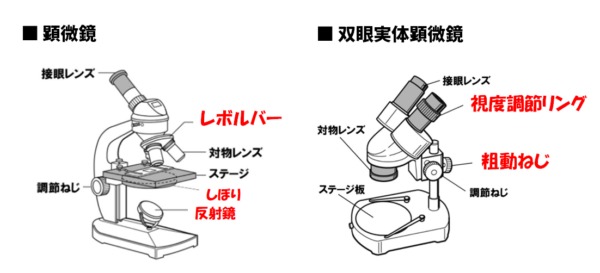

中1理科の顕微鏡の使い方、双眼実体顕微鏡の使い方、プレパラートのつくり方について学びます

顕微鏡の使い方

顕微鏡の倍率は、40~600倍程度となります。プレパラートをつくる必要があります。まず低倍率で観察して、必要に応じて倍率を高くする。視野がせまく、明るくなるので、しぼり、反射鏡で光の強さを調節します。

ピントは、プレパラートと対物レンズをできるたけ、近づけたあと、それらを話しながら合わせる。

- 顕微鏡の倍率=接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

<操作手順>

- はじめに、対物レンズを最も低い倍率のものにする。

- 反射鏡としぼりを調節して、視野全体を明るくする。

- プレパラートをステージにのせ、クリップでとめる。

- 真横から見て、対物レンズとプレパラートを近づける。

- 対物レンズとプレパラートを離していきながらピントを合わせる。

- しぼりで明るさを調節して観察物がはっきりみえるようにする。

- 必要に応じて、レボルバーを回し、対物レンズを高倍率のものにする。

※顕微鏡は、直鎖日光のあたらない水平で明るいところに置く。

双眼実体顕微鏡

双眼実体顕微鏡の倍率は、20~40倍程度。立体的に観察でき、観察しながら顕微鏡を操作できる。

視度調節リングが左側についている場合は、まず右目だけでのぞき、そ動ねじでほぼピントを合わせてから調節ねじでしっかりピントを合わせてます。次に左目だけでのぞきながら、視度調節リングを左右に回してピントを合わせます。

双眼実体顕微鏡や顕微鏡は、水平で、直射日光があたらないところにおいて使います。

プレパラートのつくり方

- スライドガラスに観察物をのせる。(水分が少ないときは、水をたらしてからのせます。)

- 気泡が入らないように、静かにカバーガラスをかけます。

入試やテストでも、その使い方や操作の順番、注意事項はできるのでしっかりと学習しておきましょう。

コメント