【中1理科】水溶液の要点まとめ・テスト対策問題です。

水溶液の性質の要点

水溶液は、水に物質が溶けた液体。水溶液に色のついているものとついてないものがありますが、どちらの場合も透き通っています。水溶液の性質は溶けている物質によって変わります。

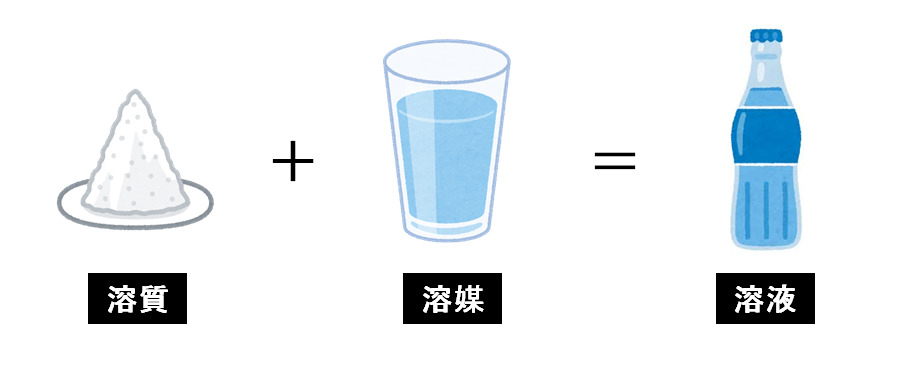

- 溶質…溶質は、水などの液体に溶けている物質。(例)砂糖、食塩、硝酸銅、エタノール、塩化水素。

- 溶媒…溶媒は、溶質を溶かしてる液体。(例)水、エタノール。

- 溶液…溶液は、溶質が溶媒に溶けた液体。溶媒が水の溶液を特に水溶液といいます。(例)砂糖水、食塩水、硝酸銅水溶液。エタノール水溶液(溶質は液体のエタノール)、塩酸(溶質は気体の塩化水素)

- 溶解…溶質が溶媒に溶ける現象。

水に溶ける様子を観察

<手順>

- ペトリ皿に底面に広がれ程度の水を入れ、測定用紙(半径を1cmずつ丸くした同心円状を書いたもの)を中心をそろえておく。

- 円の中心に観察する物質を静かに置く

- 1分ごとに同心円のどこまで到達し、色や形はどう変化したかを観察し、記録する。また溶ける前後の質量を比べる。

<結果>

次第に色が広がっていき、20分ほどで固体が見えなくなった。全体の質量は変わらなかった。

いろいろな溶液

| 溶液 | 溶質 | 溶質の状態 | 溶媒 |

|---|---|---|---|

| 食塩水 | 食塩 | 固体 | 水 |

| 硝酸銅水溶液 | 硝酸銅 | 固体 | |

| エタノール水溶液 | エタノール | 液体 | |

| 塩酸 | 塩化水素 | 気体 |

溶解と物質の粒子

粒子のモデルで表した水溶液として、角砂糖(コーヒーシュガー)を水に入れると、集まっていた砂糖の粒子がバラバラに分かれ、水の粒子の中に入りこんでいます。これを拡散といいます。粒子は、一つ一つは目に見えないので、液は透明になる。これが水溶液です。

バラバラになった粒子は散らばって動きが回っているので、時間が経っても下の方に集まったりせず均一に広がり、濃さはどこでも同じになります。一つ一つの粒子は物質の種類によって決まった質量を持っているので、角砂糖が見えなくなっても全体の質量は、変化しません。

溶解度の要点

100gの水に溶かすことができる物質の限界の量を溶解度といいます。その限度の量まで溶けている水溶液を飽和水溶液といいます。溶解度は、物質の種類や水の温度によって決まっています。ふつう、水の温度が高いほど、溶解度は、大きくなります。

再結晶

水に溶けている物質を取り出す方法として、

- 高温の水溶液を冷やす

- 水溶液の水を蒸発させる。

がありますが、取り出した個の粒は、規則正しい形をしています。その形は物質ごとに決まっていて、その粒を結晶といいます。また、一度、溶かした物質を、再び結晶として取り出すことを再結晶といいます。再結晶を利用すると、純粋な物質を得ることができます。

水溶液を冷やす方法

物質が水に溶ける量が減るため、溶けきれなくなった物質を結晶として出てきます。

水溶液の水分を蒸発させる方法

水溶液の水を蒸発させると水が減り、溶けきれなくなった物質が結晶として出てきます。食塩は、溶解度が温度によりあまり変化しないのでこの方法が適しています。

水溶液に溶けている物質をとり出す再結晶の実験

<手順>

- ミョウバンを湯に溶かしてから、水で冷やしその時の様子を観察する。

- 食塩でも同じように実験する。

- 1で冷やした液をろ過(※注)する。

- 2で冷やした後の食塩水を加熱し水を蒸発させる。

- 3と4で現れた固体をルーペで観察する。

<結果>

- 1,2では、ミョウバンの水溶液では白い粒が多く見られるが、食塩水では何も見られない。

- 5では、それぞれの固体の形には特徴がある

<考察>

ミョウバンは水溶液を冷やすと物質を取り出すことができます。食塩水は水溶液を冷やしても物質を取り出すことはできませんが、水溶液の水を蒸発させると物質を取り出すことができます。

(※注)ろ過の操作

<手順>

- ろ過は、水でぬらし、ろうとに密着させる。

- ろうとのあしの長い側をビーカーの内壁につける。

- ガラス棒はろ過の厚い部分にあてる。

- 液は、ガラス棒を伝わらせながら少しずつ注ぐ。

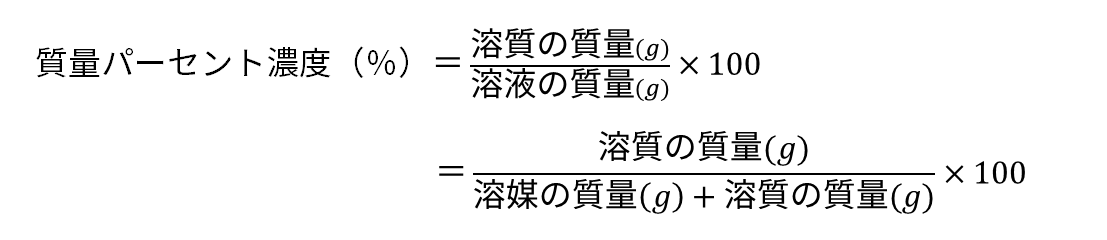

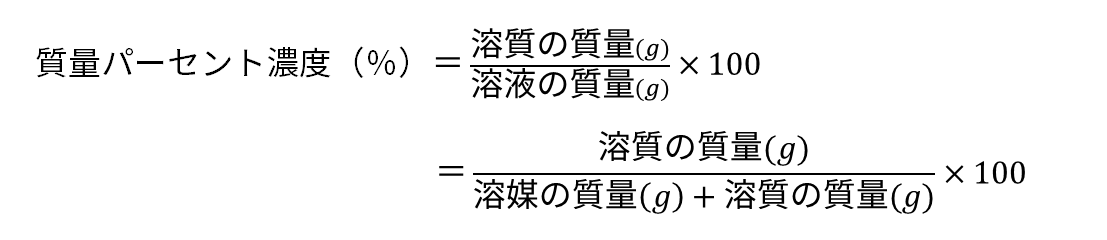

質量パーセント濃度

質量パーセント濃度は、水溶液に含まれている溶質の質量の割合を百分率で表したものです。

【問題】溶解度と再結晶の対策問題

【問1】表は、100gの水に溶けるホウ酸の質量と水の温度との関係を表しています。あとの問いに答えなさい。

| 水の温度(℃) | 20 | 40 | 60 | 80 |

|---|---|---|---|---|

| 100gの水に溶けるホウ酸の質量(g) | 4.9 | 8.9 | 14.9 | 23.6 |

(1)20℃の水500gには、ホウ酸は何g解けるか求めよ。

(2)80℃の水50gには、ホウ酸は何g解けるか求めよ。

(3)60℃の水200gにホウ酸20g溶かして水溶液をつくった。

①この水溶液には、あと何gのホウ酸を溶かすことができるか求めよ。

②この水溶液の温度を20℃に下げると、何gの結晶が出てくるか求めよ。

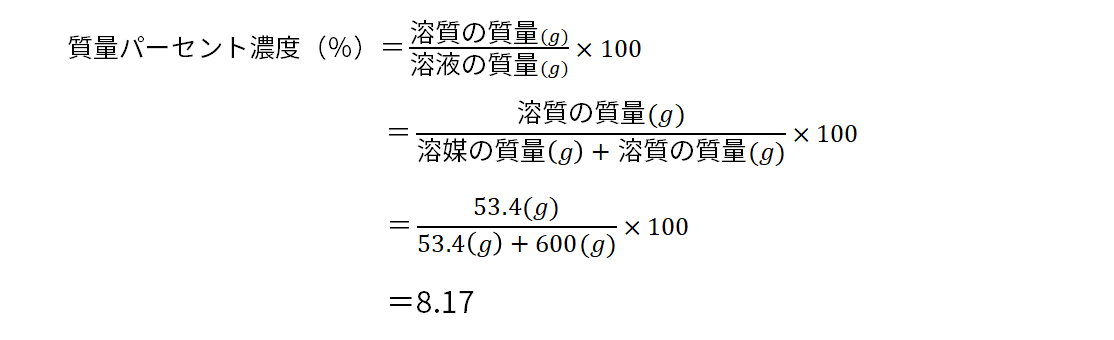

(4)40℃の水600gのホウ酸を限度まで溶かし、飽和水溶液を作った。

①この水溶液の質量パーセント濃度は何%か。四捨五入して整数で求めよ。

②この水溶液の温度を20℃に下げると、何gの結晶が出てくるか求めよ。

【問2】次の問題に答えなさい。ただし、割り切れない場合は小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい。

(1)塩化ナトリウム25gを水100gに完全に溶かした。この時の水溶液の質量パーセント濃度は何パーセントか。

(2)塩化ナトリウム25gを水200gに完全に溶かした。この時の水溶液の質量パーセント濃度は何パーセントか。

(3)塩化ナトリウム20gを溶かした100gの水溶液の質量パーセント濃度は何パーセントか。

(4)塩化ナトリウム10gが溶けた100gの水溶液の質量パーセント濃度は何パーセントか。

(5)塩化ナトリウム12gを水60gに溶かした水溶液と、塩化ナトリウム13gを水40gに溶かした水溶液を混ぜた合わせた水溶液の質量パーセント濃度は何パーセントか。

【解答・解説】溶解度と再結晶の対策問題

【問1】

(1)24.5g

4.9×5=24.5gとなる。

(2)11.8g

(3)

①9.8g

よって、29.8-20=9.8g

②10.2g

よって、あふれ出す結晶=20-9.8=10.2g

(4)

①8%

よって、8g

②24g

4.9×6=29.4g

53.4-29.4=24

【問2】

(1)20%

0.2×100=20%

(2)11%

0.111…×100=11.111…

四捨五入して、11%

(3)20%

0.2×100=20%

(4)10%

0.1×100=10%

(5)20%

0.2×100=20%

コメント