【中学理科】地層の要点まとめです。

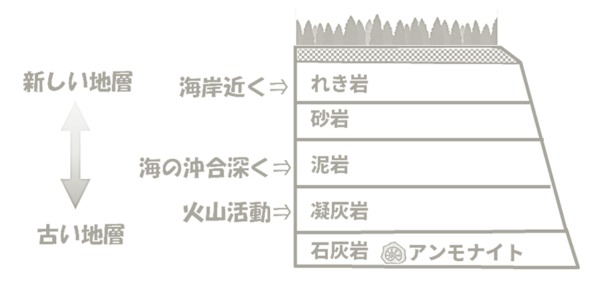

地層のでき方

長い年月の間に堆積物が次々と積み重なり地層ができます。その間、火山の噴火、大地の隆起・沈降や海水面の変動などによち堆積物の種類が変化し、性質のちがった層が何枚も重なっていきます。

- 風化…地表の岩石が、長い間に気温の変化や水のはたらきなどによって、表面からくずれている現象。

- 浸食…風化していもろくなった岩石を削る。風や流水のはたらき。

- 露頭…がけの道路のわきなど、地層が地表面に表れているとこと。層の切り口がしま模様になって見える。

地球の表層にある岩石は、水のはたらきなどで砂や泥になったり、さまざまな地形を形成したりする。

- 風化作用…岩石が細かく割れたり,水にとかされて変化したりすることを風化といい、岩石を風化させる作用を風化作用という。

物理的風化作用

砂漠のように岩石に直接太陽が当たるところでは、岩石の昼と夜の温度変化が大きい。岩石をつくる鉱物は温度が高くなると膨張し、温度が低くなると収縮するが、激しい温度変化にともない膨張・収縮をくり返すうちに、岩石は表面からボロボロになってくずれていく。このように岩石が細かく割られていくような風化作用を物理的風化作用、または機械的風化作用という。

温度変化のほかに,、岩石の割れ目に入りこんだ水が凍結して体積が増し、岩石を割ったり、岩石の割れ目に木の根が入りこんで岩石が割れていくのも物理的風化作用である。

化学的風化作用

雨水や地下水には二酸化炭素などがとけこんで弱い酸性になっており、石灰岩をつくる炭酸カル シウムをとかしてしまう。このように、岩石をとかしてしまう作用を化学的風化作用という。地下の石灰岩の地層がとけてできた洞窟が鍾乳洞であり、地表の石灰岩がとけてできた地形がカルスト地形である。花こう岩などの火成岩に多くふくまれる長石も化学的風化作用を受けて粘土鉱物に変化しやすい。

堆積のしかた

土砂や海や湖に流れこむ場合。粒の大きいものほど早く沈むため、下のほうには粒の大きいものが、上のほうには粒の細かいものが堆積する。河口近くには粒の大きいれきや砂が、沖合に泥が堆積します。

土砂の積もり方

土地の堆積のしかたを調べるため、ペットボトルに水と土砂を入れ、よく振ってから、水平な場所に置いた。しばらくすると、下かられき、砂、泥の順に積もっていった。

地層のつくりとつながり

地層のつくり

- 層の厚さはさまざまで、境目ははっきりしている。

- 1つの層の中では粒の大きさはほぼそろっている。

- 火山灰や軽石が層をつくっていることもある。

- ふつう、下の層ほど古く、上の層ほど新しい。

地層のつながり

地層のつながりは、いくつかの露頭の観察やボーリングで得られた試料をもとに地層でつないでいくことで推定できます。

- ボーリング…機械で大地に穴を掘って、地層の試料を取り出すこと。この方法で詐取した試料をボーリング試料といいます。

- 柱状図…1枚1枚の層の重なり方を柱状に表したもの。

- かぎ層…火山灰の層のような、地層の広がりを知る上で目印となる層。

断層

横からおす力が横によっぱる力がはたらき、地層が切れてずれることによってできたくいちがい。

- しゅう曲…地層に力がはたらいて、おし曲げられたもの。

地震断層

1995年の兵庫県南部地震では、大地の食いちがいが淡路島で発生した。このような地表面や地層のくいちがいを断層という。地震のときに地表に断層があらわれる現象は、1891年に発生した濃尾地震で、根尾谷断層が形成されたなど、ほかにも多く観測されている。このように、地震の発生にともなって地表にあらわれる断層を地震断層という。

震源断層

地震の発生にともなって断層が形成されるのではなく、断層が活動することにより地震が発生することがあきらかにされています。地震を発生させた断層を震源断層という。地震断層は、震源断層が地表にあらわれたものである。

断層のずれ方

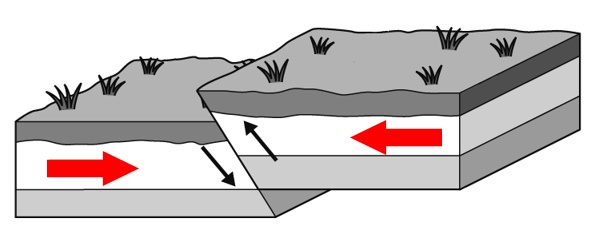

逆断層

逆断層

ななめの断層面の上側がのし上がるようなずれ方をしている断層を、逆断層という。両側から圧縮するような力がはたらくとできる。

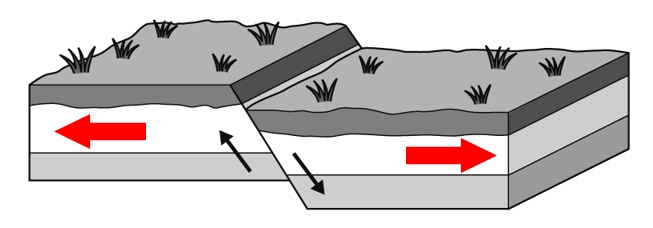

正断層

正断層

ななめの断層面の上側がずり下がるようなずれ方をしている断層を、正断層という。両側に引きのばすような力がはたらくとできる。

右横ずれ断層

断層面の向こう側が相対的に右側にずれるようなずれ方をしている断層を右横ずれ断層という。

左横ずれ断層

断層面の向こう側が相対的に左側にずれるようなずれ方をしている断層を、左横ずれ断層という。

不整合

不連続な堆積関係を不整合という。一方で、海底で連続的に堆積した地層どうしの関係を整合という。整合に重なっている地層は平行である。

<例>

Aは下にある層、Bを上にある層とする。傾斜したAの地層は平行に重なっており、海底で連続的に堆積した整合に重なった地層であると考えられる。Bの地層も平行に重なっており、整合に重なった地層であると考えられる。このような地層は次のようにしてできたと考えられる。

- 海底でA層が水平に堆積する。

- A層がかたむきながら隆起し、陸化する。

- 陸上で侵食される。

- 再び沈降し、海底でB層が水平に堆積する。

AとBの地層の堆積の間には、陸化していた間の時代の隔たりがあり、AとBの関係は不整合である。

不整合面

不整合の関係にある二つの地層の境界面を不整合面という。不整合面は陸上にあったときの地表面であり、侵食されたために、でこぼこがある場合が多い。

不整合面のすぐ上にはれき岩の層が見られる場合がある。これを基底れき岩という。侵食されたときのれきが堆積したものなので、不整合面の下にある岩石のれきがふくまれている場合が多い。

- 砕せつ岩…れき・砂・泥が海底に堆積。れき岩、砂岩、泥岩

- 火山砕せつ岩…火山噴出物が海底に堆積。凝灰岩・集塊岩。

- 生物岩…生物の死骸や殻などが海底に堆積。

- 化石岩…水に溶けていた化学物質が海底に堆積。石灰岩・チャート。

不整合は地殻変動の証拠

不整合があるということは、地層が隆起して陸化し、再び沈降したということであるから、隆起・沈降という地殻変動があった証拠であると考えることができる。

- 隆起・沈降…大規模な地震が起こると、土地が急にもり上がったり(隆起)、沈んだり(沈降)することがあります。

示準化石

地層が堆積した年代を示す目印となる化石。広い地域にわたって住んでいて、短期間栄えて絶滅した生物の化石。示準化石としては、広い範囲で生息し、短期間で絶滅した化石が望ましいです。

- 地質年代…地球の歴史の時代区分、年代の新しいほうから新生代、中生代、古生代とよばれます。

| 5億年前 | 2.5億年前 | 5千年前 | ||

|---|---|---|---|---|

| 古生代 | 中生代 | 新生代 | ||

| 古第三紀 | 新第三紀 | 第四紀 | ||

| フズリナ | アンモナイト | 猿人類の出現 | ビカリア | ナウマンゾウ |

| サンヨウチュウ | 恐竜 | デスモスチルス | マンモス | |

- 古生代…約5億から約2.5億年前までの時代。海洋中や待機中の酸素が増加し、気候も温暖になり、急激に生物の種類が増加した。大型なシダ植物、昆虫、裸子植物、両生類、は虫類も出現した。

- 中生代…約2.5億から5000年前。被子植物が出現したのもこのころ。

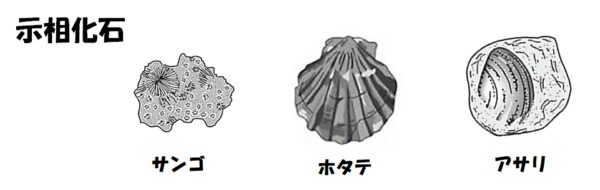

示相化石

地層が堆積した当時の環境を示す化石。限られた環境にしか生息できない生物の化石。示相化石として、決まった環境で生息し、比較的長期間に栄えた生物の化石が望ましい。

(例)

- シジミ…湖や河口付近

- ブナ…陸地

- サンゴ…ごく浅い温かい海

- ホタテガイ…冷たい海

- アサリ…わりあい浅い海

コメント