【中1理科】動物のなかまの要点まとめです。

身近な動物の観察

身近な動物の観察は、身近にいる動物を観察・調査したり、本やインターネットを利用して調べます。

動物のなかま

背骨があるかないかで大きく二つに分けられます。

- セキツイ動物…背骨のある動物

- 無セキツイ動物…背骨のない動物

セキツイ動物のなかま

セキツイ動物のなかまは、「子孫の残し方」「卵が育つ場所」「子の育ち方」「呼吸の仕方」「体の表面のようす」「体温の保ち方」でわけられます。

子孫の残し方

動物は、オスとメスが共同して子孫をつくります。

- 卵生…卵を産んで、なかまをふやす。魚類・両生類・ハ虫類・鳥類。

- 胎生…雌の子宮の中で、卵が育ち、子としても体ができて生まれる。ホニュウ類。

卵が育つ場所

- 魚類・両生類…殻のない卵を水中に産み、水中で受精する。子は水中でかえる。

- ハ虫類・鳥類…雌の体内で受精し、殻のある卵を陸上で産む。

- ホニュウ類…卵は、雌の体内で受精し、雌の子宮の中で養分をもらって育つ。子は陸上で、生まれる、水中で生まれるものもいる。

子の育ち方

- 魚類・両生類・ハ虫類…親は卵の世話をしない。水中に卵を産む魚類・両生類は、一回の産卵は多いが、親まで育つ割合が少ないです。

- 鳥類…親が卵をあたためてかえす。親がかえった子のせわをするものが多い。

- ホニュウ類…生まれた子はメスの親が出す乳で育てられる。

呼吸の仕方

- 魚類…えらで呼吸する。

- 両生類…子のときはえらで、成長すると肺と皮ふで呼吸する。

- ハ虫類・鳥類・哺乳類…肺で呼吸する。

体の表面のようす

- 魚類・ハ虫類…うろこでおおわれている。

- 両生類…皮膚は湿っている。

- 鳥類…羽毛でおおわれている。

- ホニュウ類…ふつう、毛でおおわれている。

体温の保ち方

- 変温動物…外界からの温度が変わるにつれて体温が変わる動物。魚類・両生類・ハ虫類。

- 恒温動物…外界の温度が変わっても体温が一定に保たれる動物。鳥類・ホニュウ類。

セキツイ動物の特徴のまとめ

| 魚類 | 両生類 | ハチュウ類 | 鳥類 | ホニュウ類 | |

| 子孫の残し方 | 卵生 | 卵生 | 卵生 | 卵生 | 胎生 |

| 卵が育つ場所 | 水中 | 水中 | 陸上 | 陸上 | 雌の子宮の中 |

| 子の育ち方 | 自分で食物をとる | 自分で食物をとる | 自分で食物をとる | 親から食物をあたえられる | 親の出す乳で育てられる。 |

| 呼吸のしかた | えら呼吸 | 子はえら呼吸・大人は肺呼吸と皮ふ呼吸 | 肺呼吸 | 肺呼吸 | 肺呼吸 |

| 体の表面のようす | うろこでおおわれている | 皮ふはしめっていてうろこはない | うろこでおおわれている | 羽毛でおおわれている | ふつう毛でおおわれている |

| 体温の保ち方 | 変温 | 変温 | 変温 | 恒温 | 恒温 |

| 例 | マグロ、コイ、サケ | イモリ、サンショウウオ | カメ、ワニ、ヘビ | ワシ、カモ、ペンギン | キツネ、クジラ |

ホニュウ類

2億年以上前に、古生代の両生類から分かれた単弓類とよばれる仲間から出現した。6600万年前に恐竜が絶滅してから急激に繁栄した。恒温動物であり、分化した歯をもち、食物を効率よく消化することができる。そのため、とても活発に活動することができる。

- 呼吸…複雑に発達した肺をもっていて、効率よくガス交換ができる。

- 心臓…心臓は2心房2心室である。

- からだの表面…毛におおわれていて、保温性にすぐれている。

- 体温…外界の温度にかかわらず、ほとんど一定の恒温動物である。

- 受精…体内受精を行う。

- 子のふやし方…卵ではなく子をうむ。これを胎生という。ホニュウ類では、発生途中の子は胎盤という器官によって母親とへそのおでつながっている。うまれた子は、親の乳で育てられる。

- 胎盤類…完全に発達した胎盤をもち,子(胎児)が十分に 成長するまで、母親の子宮に入れて育てることができる。現在見られるホニュウ類のほとんどは、胎盤類である。

- 有袋類…不完全な胎盤しかもたないため、子(胎児)を未みなまま出産する。うまれた子は自力で母親の腹部にあるふくろに入る。ふくろのなかには乳を分泌する乳せんがあり、子は乳によって育てられる。カンガルー、コアラ、オポッサムなどがいる。

ホニュウ類のなかには、卵をうむものもいる。このグルーブを単孔類といい、ハリモグラやカモノハシャがこれに属する。有袋類と単孔類を除いた胎盤類は、さらに10以上のグループに分けられる。それらはネズミ、ゾウ、空を飛ぶコウモリ、海にすむクジラなどさまざまである。

鳥類

約1億5千万年前に、ハチュウ類のあるものから進化して出現したと考えられている。前あしはつばさとなり、空を飛ぶことができるようになった。あごは歯がなく、くちばしになっている。腸は短く、ふんや尿はすぐに排出される。そのほかに、骨や羽毛の軸を空洞にするなど、からだを軽くするための構造が多くそなわっている。ハチュウ類のなごりか、あしにはうろこがある。ハチュウ類と鳥類の中間的な生物としては、1億5千万年前の始祖鳥が有名である。

- 呼吸…呼吸は肺呼吸だが、肺にはさらに気のうという特別な構造がつながっている。気のうは、筋肉の隙間や骨の中心まで入りこんで、呼吸の効率を高めている。

- 心臓…ホニュウ類と同じ2心房2心室である。

からだの表面…羽毛におおわれている。羽毛はなかが空洞で、とても軽いとともに丈夫である。羽毛は内部や羽毛どうしのすき間にたくさんの空気をたくわえるので、保温にも役立っている。 - 体温…外界の温度にかかわらず、体温をほぼ一定に保っている。このような動物を恒温動物という。

- 受精…体内受精を行う。

- 子のふやし方…陸上に巣をつくり、そこにかたい殻をもった卵をうむ。親は卵をあたためてかえし、子がうまれてからもしばらくはえさを運ぶなどして世話をする。

鳥類のなかまは、一見多様性が少ないように見えるが、じつは20以上のグループに分けられる。そのなかには空を飛ぶもの、ダチョウのようにつばさは発達せず地面を走り回るもの、ペンギンのようにつばさはひれの役目をするようになって水中を泳ぐものなどがいる。生活に応じて、くちばしやあしの形もいろいろに変化している。

ハチュウ類

両生類のあるものがより乾燥地域に適応して、ハチュウ 類に進化したと考えられる。約3億年前に出現した。両生類とちがって変態はしない。

- 呼吸…うまれたときから肺呼吸である。

- 心臓…2心房1心室である。

- からだの表面…水を通さないかたいうろこやこうらにおおわれている。

- 体温…外界の温度とともに変化する変温動物である。

- 受精…乾燥地域に適応し、水を必要としない体内受精を行う。

- 子のふやし方…陸上のやや湿った場所にうすい殻のある卵をうむ。殻はやわらかいものが多い。ウミガメも陸上に産卵する。ふつう、うんだ卵や子の世話はしない。

ハチュウ類は、有鱗類(ヘビ,トカゲのなかま)、カメ類。ワニ類、。ムカシトカゲ類の4つのグループに分けられる。

➊有鱗類…トカゲやヘビのなかまである。名前のとおり、全身が細かいうろこでおおわれている。ほとんどのトカゲは4本のあしと尾をもっている。ヤモリ、イグアナ。カメレオンもトカゲのなかまである。ヘビは、トカゲのあるもののあしが退化して誕生したと考えられている。

➋カメ類…胴体の部分がこうらにおおわれた、独特の形態をしている。海から陸まで広く分布している。やわらかいこうらをもつスッポンも、カメのなかまに属する。

➌ワニ類…トカゲに似ているが、大型で、すべて水辺に生活する。また、すべて肉食である。陸上に巣をつくって産卵する。

➍ムカシトカゲ類…ニュージーランドに生息する2種類からなるグループで、トカゲに似ているが、トカゲとはちがう原始的なハチュウ類のグループと考えられている。

両生類

両生類は約3億7千年前に出現し、はじめて陸上に上がったセキツイ動物である。はじめの両生類は、イクチオステガとよばれる魚の特徴も合わせもった動物だったと考えられている。水辺を中心に生活しているグループで、幼生の時期は水中で生活し、ある時期に変態し、陸上生活をするようになる。

両生類は、卵からふ化(うまれること)してしばらくは水中生活をする。そのため、水中で呼吸するためのえらをもち、あしはない。カエルでは, この幼生を一般にオタマジ ヤクシャとよんでいる。しかし、ある時期になるとあしが生え、えらがなくなり、肺ができてくる。成体であるカエルになると尾もなくなる。そして、陸上生活をするようになる。

- 呼吸…幼生の時期はえら呼吸、成体は肺呼吸である。しかし、肺が十分に発達していないので、成体は皮膚呼吸も行う。

- 心臓のつくり…2心房1心室である。

- からだの表面…水分を通す皮膚を粘液がおおっている。

- 体温…外界の温度とともに変化する変温動物である。

- 受精…カエル(無尾類)では、雌が卵をうみ、その上から雄が精子をかける体外受精である。イモリ(有尾類) では、水中で雄がおいた精子のカプセルを雌がとりこみ、体内で受精が起こり、その後産卵が行われる。

- 子のふやし方…産卵はふつう、水中で行われる。卵には殻がなく、ゼリーのようなものでおおわれている。

両生類は、大きく有尾類、無尾類、無足類の3つのグル ープに分けられる。

➊有尾類…名前のとおり、尾をもつなかまで、イモリやサンショウウオなどがこのなかまに入れられる。日本に生息するオオサンショウウオは、世界最大の両生類である。

➋無尾類…アマガエルなど、カエルのなかまで、発達したうしろあしで陸上をジャンプしたり、水中をはやく泳ぐことができる。

➌無足類…あまり知られていないが、熱帯雨林に多く、あご、歯をもっている。地中または水中生活をする。アシナシイモリなどがこのなかまに入れられる。

魚類

約4億5千万年前に現れた最初のせきつい動物で、水中生活にとてもよく適応している。あしはなく、泳ぐためのひれが発達している。からだの左右両側には側線があり、水圧や水の振動を感じとることができる。

前にすすむときはからだを左右にくねらせ、おもに尾びれを使って泳ぐ。方向の微調整などは、おもに胸びれと腹びれで行う。うきぶくろをもつ魚は、うきぶくろで浮力を調節する。

- 呼吸…えらを使って水中の酸素をとり入れる。

- 心臓のつくり…1心房1心室である。

- からだの表面…うろこでおおわれているが、乾燥には弱い。からだは粘液でもおおわれている。

- 体温…外界の温度とともに変化する。このような動物を変温動物という。

- 受精のしかた…雌が卵をうむと、その上から雄が精子をかける体外受精でなかまをふやす。

- 子のふやし方…卵を水中にうみ、ふつう、うんだ卵の世話はしない。

魚類は、軟骨魚類、硬骨魚類、無顎類の3つのグループに分けられる。

➊軟骨魚類…サメ・エイのなかま。原始的なグループで、種類は多くない。内骨格は軟骨で、うきぶくろ、うろこをもたない。

➋硬骨魚類…タイ・マグロ・コイ・ウナギなど、身近に見 られるほとんどの魚はこのなかまである。かたい骨、うきぶくろ、うろこをもつ。魚類のなかでは、もっとも新 しいグループである。

➌無顎類…もっとも原始的なグループで,口は円形をしており、あごをもたない。ヤツメウナギ、メクラウナギなどが知られている。

無セキツイ動物の体のつくり

| 分類 | 節足動物 | 軟体動物 | その他 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 昆虫類 | 甲殻類 | その他 | |||

| 骨格 | 外骨格がある | 骨格がない | |||

| 特長 | 頭部・胸部・腹部からなる。節のあるあしが6本ある。 | 頭胸部・腹部からなる。節があるあしがある。 | 節のあるあしがある。 | 体に節がない。内臓が外とう膜におおわれている。 | – |

| 例 | バッタ、チョウ | ザリガニ、エビ | クモ、ムカデ | イカ、マイマイ | ウニ、ミミズ |

無セキツイ動物の分類です。

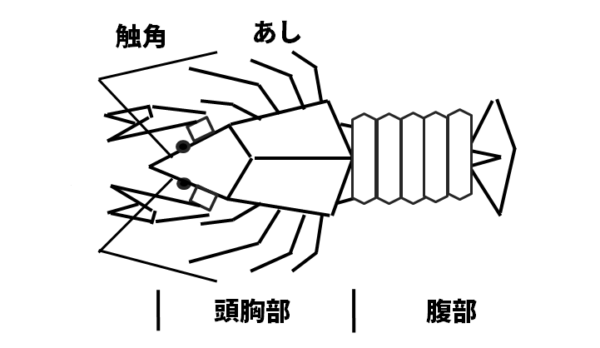

ザリガニの体のつくりの観察

<手順>

- 体のつくりを観察する。

- 運動の様子を観察する。

- えさの取り方を観察する。

<結果>

- 節のある足を曲げたり伸ばしたりして運動する。

- 複雑な作りの口から食物をとる。

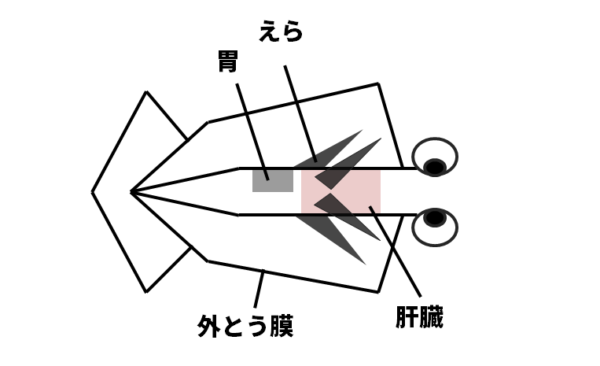

イカの体のつくりの観察

<手順>

- 体のつくりを観察する。

- あしの数や形、ひれや目などを観察する。

- 外とう膜を切り開いて観察する。

<結果>

足には節がない吸盤がある。

節足動物

外骨格という硬い殻をもち、体が多くの節からできていて、あしにも節のある動物。外骨格の内側を使って運動します。成長にともなって脱皮します。

甲殻類

ザリガニ・エビ・カニなどのなかま。体は、頭胸部・腹部からできています。頭胸部に多数のあしがついています。

- ザリガニ…水中で生活し、えら呼吸をします。歩脚がものをつかんだり、切ったりするハサミになっています。

昆虫類

バッタやチョウなどのなかま。種類が多い。気門から取り入れた空気で呼吸している。

- 節足動物…甲殻類・昆虫類のほか、次のものが含まれる。クモ類(クモやサソリ)、ムカデ類・ヤスデ類など。

軟体動物

軟体動物は、しじみやあさり(二枚貝)、マイマイ(カタツムリ)、タニシ(巻貝)、タコやイカなどのなかま。

内臓は、外とう膜で包まれている(守られている)。外骨格はなく、筋肉でできた足を使って運動します。水中で生活するものは、えらで呼吸しますが、マイマイのように陸上で生活するものは、肺呼吸をします。

- イカ…胃や肝臓などがあります。ろうとから水を吐き出して移動します。あし(腕)を使って、食物をとらえます。

その他の無セキツイ動物

ミミズやヒル、クラゲやイソギンチャク、ウズムシ、ウニ、カイメンなど。

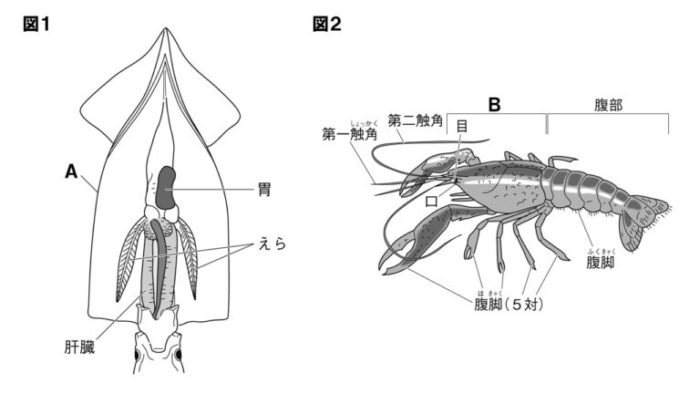

【問題】イカとザリガニに関する練習問題

次の図1はイカのからだのつくりを、図2はザリガニのからだのつくりを表したものである。以下の各問いに答えなさい。

(問1)図1中のAのつくりの名称と、そのはたらきを簡潔に答えなさい。

(問2)ザリガニなどの甲殻類は、からだがBと腹部に分かれている。Bのからだの部分の名称を答えなさい。

【解答・解説】イカとザリガニに関する練習問題解答

(問1)名称:外とう膜 はたらき:内臓を守る。

(問2)頭胸部

コメント