中3理科の「等速直線運動と慣性の法則」についてまとめています。等速直線運動と慣性の法則のほかに。作用と反作用などにもふれています。それでは、中3理科「等速直線運動と慣性の法則」をみていきましょう。

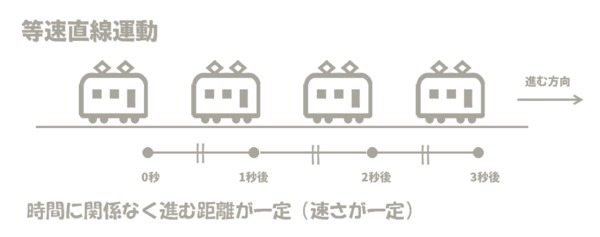

等速直線運動

等速直線運動は、速さがかわらず、一直線上に動く運動です。運動している物体に、その運動の向きに力がはたらいていないとき、物体は等速直線運動をします。

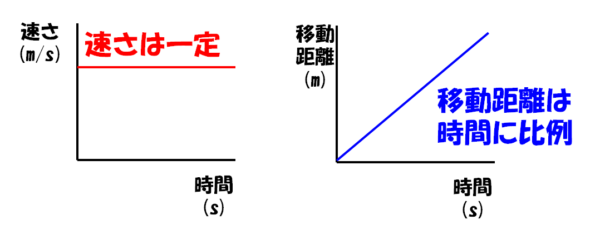

等速直線運動の時間・速さ・距離の関係グラフ

- 時間を横軸、速さを縦軸にとってグラフをかくと、横軸に平行な直線になります。

- 等速直線運動をする物体のグラフは、原点を通る直線になります。移動距離は時間に比例します。

力がはたらかない運動実験

水平な台の上を運動する台車を調べます。

<手順>

記録タイマーのスイッチを入れ、台車を手のひらでポンとたたき、運動を記録タイマーで記録します。テープの記録をもとに次の1~4の処理を行います。

- テープ5打点(または6打点)ごとの台車の進んだ距離をはかり、表に記入する。

- テープ5打点(または6打点)ずつ切って、台車に並べてはる。

- 台車の速さと時間の関係をグラフにする。

- 台車の進んだ距離と時間の関係をグラフにします。

<結果>

| 打点(打) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 距離(cm) | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |

- 時間と距離は比例し、時間が経っても速さは一定。

慣性の法則

慣性の法則とは、「物体は外から力を加えない限り、製糸しているときはいつまでも静止し続ようとし、運動しているときはいつまでも、等速直線運動を続けようとする」法則のことをいいます。物体のもつこのような性質を「慣性」といいます。すべての物体は慣性をもちます。

<例>

- だるま落とし…力を受けた部分だけが横に動き、他の部分は落下します。

- バスの発射…発車のとき、状況は静止の状態を続けようとして、後ろに傾きます。

- バスの停車…停車のとき、乗客は運動の状態を続けようとします。

力がつり合っているときの運動

運動している物体に力がはたらいている場合でも、それらの力がつり合っているときは等速直線運動をします。

- (例)一定の速さで走行する自動車では、エンジンの力と摩擦力などがつり合っています。

力をおよぼし合う運動

2つの物体の間にはたらく力…2つの物体の間にはたらくとき、たがいに向きが反対で大きさの等しい力がはたらきます。

コメント