中3理科「太陽系のすがたと惑星の見え方」についてまとめています。太陽系のすがたと惑星の見え方について、恒星や衛星、銀河系などにもふれています。それでは、中3理科「太陽系のすがたと惑星の見え方」です。

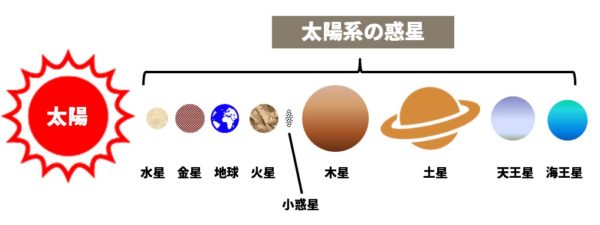

太陽系のすがた

恒星は自らの光を出している天体。(例)太陽、星座をつくる星

太陽系

太陽系は、太陽を中心として運動している天体の集まり。

惑星

太陽のまわりを公転し、太陽からの光を反射して光っている大きな八つの天体。

- ほぼ同じ平面の軌道をもち、同じ向きに公転しています。

- 太陽から離れた恒星など公転周期(1回公転するのにかかる時間)が長いです。

- 表面が岩石ができていて、密度が大きい惑星を地球型惑星、水素やヘリウムが多いため、密度が小さい惑星を木星型惑星といいます。

衛星

惑星のまわりを公転している小さな天体。月は地球の衛星であります。

小惑星

火星と木星の間にあるたくさんお岩石質の小さな天体。(例)ケレス、イトカワ

太陽系外縁天体

海王星の外側を公転する小天体。(例)めい王星、エリス

すい星

氷と細かなちりでできた天体。細長い円軌道で、太陽に近づくと尾を見せることがあります。おもに、すい星から出たちりが地球の大気とぶつかって光る現象が流星です。

水の惑星・地球

地球は太陽からの距離がちょうどよく、平均気温が約15℃に保たれ、生命には欠かせないと考えられる液体の水が表面に豊富が存在する太陽系唯一の惑星です。

惑星の見え方

惑星の見え方は、地球より内側にある惑星(内惑星)と外側にある惑星(外惑星)とで、見え方が違います。

金星の見え方

- 内惑星であるため、明け方の東の空が、夕方の西の空にしか見えず、夜中には見ることができません。

- 地球からの距離によって見かけの大きさが変わります。

- 太陽の光を反射して輝いているので、大きな満ち欠けをします。

コメント