【中3理科】自然界のつながりの要点まとめです。

自然界のつながりの要点

自然界のつり合い(食物連鎖)に関して、生物どうしのつり合いや、土の中の生物のはたらき、自然界を循環する物質などにもふれています。

- 生態系…ある環境の中で、そこに生きる生物と生物どうしやその環境との関連性を1つのまとまりを見たものです。

- 食物連鎖…食べる・食べられるという関係による生物間のつながり。

- 食物網…食べる・食べられるの関係は、複雑にいりくんだ網目状のものになっています。

- 生産者…生態系において、無機物から有機物をつくるもの。植物は、生産者です。海洋では、植物プランクトンがおもな生産者です。

- 消費者…つくられた有機物を食べるもの。動物は消費者です。

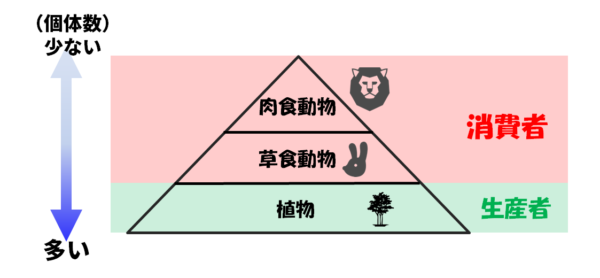

食物連鎖における数量関係

植物をもっとも下の層にした階段状のピラミッドで表せます。消費者は、ふつう食物連鎖で上位にくるものほど数は少ないです。

- 生物界のつり合い…ある生態系において、ある段階の生物の数量に一時的な増減であっても、その数量は再びもとに戻り、つり合いが保たれます。

生態系

あるまとまった地域に生活するすべての生物と、その地域の水・温度・光・土壌・空気(CO2・O2など) などの環境要素をまとめて生態系学とよぶ。生態系を構成する生物は、生産者、消費者、分解者に分けることができる。

生産者

植物は、光合成によって有機物をつくるので生産者とよばれ、つねに食物連鎖の最初に位置している。

消費者

動物は、生産者のつくった有機物を消費するので消費者とよばれる。動物のなかには、草や木の葉、果実・種子などを食べる草食動物、草食動物を食べる肉食動物、さらにその肉食動物を食べる肉食動物など、さまざまな種類がある。そのため、消費者は一次・二次・三次消費者…に分けられる。

<生産者(光合成を行う生物)>

- 一次消費者(草食動物) …ウサギ・バッタなど

- 二次消費者(小型肉食動物)…カエルなど

- 三次消費者(大型肉食動物)…ヘビなど

<分解者(動植物の死がい ・排出物を無機物に分解する生物)>

- 土の中の小動物

- 細菌類

- カビ・キノコなど

分解者

土の中の小動物やカビ・キノコなどの菌類・細菌類のなかまは、動物や植物の死がいや排出物などにふくまれる有機物を無機物に分解するので、分解者と呼ばれます。そして、分解者がつくった無機物を生産者である植物が利用して光合成を行う。

分解者は死がいや排出物中の有機物を分解するときに生じるエネルギーで生活している。

土の中の生物のはたらき

土壌動物の種類として、落ち葉の下や土のなかには、ダンゴムシ・ワラジムシ・ トビムシ・ミミズ・センチュウ・ダニ・ヤスデ・ムカデ・ カニムシ・シデムシ・センチコガネ・オサムシ・ナメク ジ・キセルガイ・コガネムシの幼虫など、さまざまな小動物が生息しており、これらの動物を土壌動物とよんでいます。

土壌動物は、落ち葉や枯れ枝、動物の死がいや排出物などを直接または間接的に食べて消化し、さらに小さくくだいてふんとして出す。土壌動物は消費者にあたるが、分解者にあたるものもいる。また、食べるものによって、分けることができます。

土の中の小動物

生物が死ぬと、体をつくる有機物は死がいの形で残されます。また、動物のふんにも有機物が含まれます。これらの有機物は、土の中の小動物によって食べられ、分解されます。土の中では、生物の死がいを出発点とした食物連鎖が見られます。

落ち葉などを食べる…ダンゴムシ・ミミズ・センチュウ・トビムシ・キセルガイ・ヤスデ・コガネムシの幼虫

動物の死がいを食べる…シデムシ

動物のふんを食べる…センチコガネ

小動物を食べる…カニムシ・ムカデ・クモ・オサムシ・モグラ

土の中の微小な生物

土の中の小動物が利用した残りの有機物は、微生物の呼吸によって、二酸化炭素や水などの無機物に分解されます。微生物はこのとき得られるエネルギーで生活していいます。

- 微生物…菌類(カビ、キノコのなかま)や細菌類(乳酸菌、納豆菌のなかま)などがあります。

- 分解者…生物の死がいなどの有機物や無機物に分解するもの、土の中の小動物や微生物は分解者です。

土の中の菌類・細菌類のはたらきを調べる実験

Aのビーカーの液には、微生物がふくまれているので、デンプンが分解され、ヨウ素液を入れても変化しない。Bのビーカーの液には微生物がふくまれていないので、デンプンが分解されず、ヨウ素液を入れると青紫色になります。

<考察>

- 微生物のはたらきで、デンプンが分解されることがわかります。

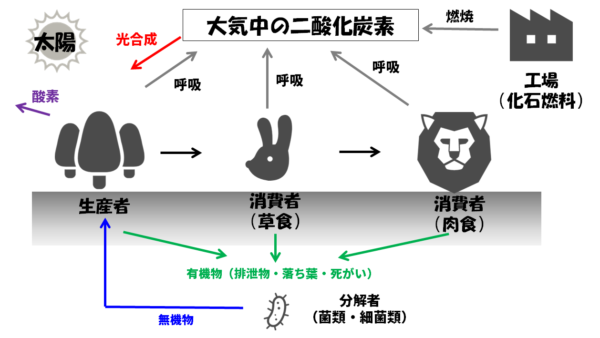

自然界を循環する物質

自然界では、光合成、食物連鎖、呼吸によって、炭素や酸素などの物質は生物の体と自然環境との間を循環しています。

炭素の循環

自然界において、炭素は生態系内を循環している。➊炭素(C)は無機物の二酸化炭素(CO2)や、➋生物体の構成物質であるタンパク質や脂肪、炭水化物などの有機物にもふくまれている。

自然界の中で、炭素Cはいろいろな物質に姿を変え循環しています。

- 空気中…二酸化炭素CO2の中に含まれます。

- 生物間…有機物の中に炭素Cとして含まれます。

空気中に存在する、二酸化炭素CO2を、植物である生産者が光合成のはたらきで取り入れ、有機物のデンプンにつくりかえます。この有機物中の炭素Cが、食物連鎖によって生物間を移動します。

最終的には土の中に存在する、菌類・細菌類などの分解者の呼吸のはたらきによって、二酸化炭素CO2に分解され、空気中に炭素Cが戻ることになります。植物がその二酸化炭素CO2を光合成で取り入れて、有機物のデンプンにつくりかえる。つまり、炭素Cは自然界の中を、グルグルと循環しているのです。

生産者である植物

生産者である植物は、光合成によって二酸化炭素からデンプンなどの有機物をつくり、生産者がつくった有機物は、食物連鎖にしたがって、 一次消費者→二次消費者→三次消費者…へと移動していきます。

さらに、動植物の死がいや排出物などにふくまれる有機物は、分解者によって分解される。

また、生産者である植物も消費者である動物も、そして分解者である土の中の小動物や菌類・細菌類なども、すべての生物は呼吸を行っていて、呼吸により有機物が分解され、有機物中の炭素は最終的に無機物の二酸化炭素となり、再び生産者の光合成に利用されます。

コメント