中3理科「てこを使った仕事」についてまとめています。てこを使った仕事も、「仕事の原理」の一つで。道具をつかって、小さな力で大きな力をだすことができます。しかしながら、仕事の量は変わらないことがポイントでしたね。今回は、「てこ」に焦点を絞って記述しています。それでは、中3理科「てこを使った仕事」です。

てこを使った仕事のポイント

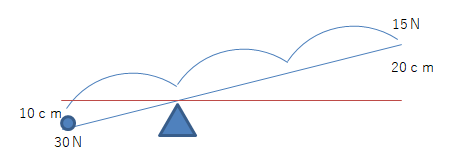

重さの無視できるてこを用いて、図のように物体を動かすとき、左の長さ(うで)に比べて、右の長さ(うで)を2倍にすると、左のおもりには、右のうでに加える力の2倍の大きさの力がはたらきます。右のうでを30cm動かすときの距離比べて、物体が動く距離は、半分(2分の1)となり、人がでこにする仕事と、てこが物体に対してする仕事とは等しくなります。

てこを使った仕事の公式

うでのながさと重さは、逆比になる。

- 人の力=左の重さ×(左のうでの長さ/右のうでの長さ)

- 動かす距離=(右のうでの長さ/左のうでの長さ)倍となる。

てこを使った仕事のまとめ

てこを使った仕事では、支点からの左右のうでの長さが重要です。てこでは、支点からの距離と重さ(力の大きさ)の積が等しくなった時にてこが動き出します。積が等しくなるためには、うでの長さの比と重さ(力の大きさ)の比が、逆比の関係になっていなければなりません。

また、動く距離はうでの長さの比と同じになります。したがって、手でてこを押して行った仕事と、物体がてこから受ける仕事の大きさは等しくなります。

道具をつかうと、力を大きくすることはでますが、道具に対してあたえた仕事よりも大きな仕事を道具にさせることはできません。仕事の原理は、道具を使っても、仕事を新しくうみだすことができないです。

以上が、中3理科「てこを使った仕事を求める公式」です。

コメント