【中学歴史】江戸時代の要点まとめ・重要な出来事についてまとめています。

江戸時代の出来事

| 出来事 | 年号 | 内容 |

|---|---|---|

| 関ヶ原の戦い | 1600年 | 徳川家康は石田三成らの豊臣方の軍を関ヶ原(岐阜県)でやぶった。 |

| 江戸幕府成立 | 1603年 | 徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任ぜられ、江戸に幕府を開いた。 |

| 大坂夏の陣 | 1615年 | 夏の陣で豊臣氏がほろびる。武家諸法度が出される。 |

| 島原・天草一揆 | 1637年 | キリスト教徒の多い島原・天草の人々が天草四郎(益田時貞)を大将に反乱 |

| 鎖国が完成 | 1641年 | オランダ人を長崎の出島に移し、鎖国が完成。 |

| 生類憐れみの令 | 1687年 | 徳川綱吉(第五代将軍)の極端な動物愛護令 |

| 正徳の治 | 1709年~ | 新井白石の儒教主義による文治政治を行う。貨幣改鋳・海舶互市新例など。 |

| 享保の改革 | 1716年~ | 徳川吉宗の享保の改革が始まる。目安箱・上米の制・公事方御定書など。 |

| 田沼意次が老中に | 1772年 | 田沼の政治は、株仲間を奨励・長崎での貿易・蝦夷地の調査など。 |

| 寛政の改革 | 1787年~ | 松平定信が開始。昌平坂学問所・倹約令・借金を帳消しなど。 |

| 異国船打払令 | 1825年 | 幕府は沿岸に近づく外国船を直ちに撃退することを命じた。 |

| 大塩平八郎の乱 | 1837年 | 飢えにあえぐ民衆たちを救うため大塩平八郎が起こした反乱 |

| 蛮社の獄 | 1839年 | 渡辺華山や高野長英が外国船を打ち払った幕府を批判し、処罰 |

| 天保の改革 | 1841年 | 水野忠邦の天保の改革が始まる。倹約令・株仲間の解散など。 |

| 日米和親条約 | 1854年 | ペリーとの間に結んだ条約。下田と函館の2港を開港。 |

| 日米修好通商条約 | 1858年 | 大老の井伊直弼が反対派を押さえて、朝廷の許可を得ないで結びました。 |

| 安政の大獄 | 1858年 | 井伊直弼、幕府に反対した大名や武士、公家らは処罰。吉田松陰らを処刑。 |

| 大政奉還 | 1867年 | 10月14日、第15代将軍徳川慶喜 は政権を朝廷に返しました。 |

江戸幕府の始まり

1603年、徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任ぜられ、江戸(今の東京)に幕府を開いた。以後、およそ270 年間を江戸時代という。

徳川家康は三河(愛知県)の岡崎の城主の子に生まれた。父が今川氏と織田氏との間にはさまれた小大名だったので、両氏のもとで13年間も人質としてあずけられ小さいときから苦労した。

■ 家康・信長・秀吉の性格

比較してつくられた次のうた(狂歌)から知られる。

- 家康…「鳴かぬなら鳴くまで待とうほととぎす」→がまん強い性格

- 信長…「鳴かぬなら殺してしま えほととぎす」→短気な性格

- 秀吉…「鳴かぬなら鳴かしてみ せよう ほととぎす」→自信の強い性格

■ 関ヶ原の戦い

豊臣秀吉が死ぬと、徳川家康の勢いが強まった。1600年に、徳川家康は石田三成らの豊臣方の軍を関ヶ原(岐阜県)でやぶって、全国の大名をし たがえた。天下分け目の戦い関ヶ原の戦いには、全国のほとんどの大名が徳川方(東軍)と豊臣方(西軍)に分かれて戦った。

■ 豊臣氏の滅亡

徳川家康が江戸に幕府を開いてからも、豊臣氏は大阪城で力をもっていた。そこで、徳川家康は、将軍職を子の秀忠にゆずったあと、大阪冬の陣(1614年)と大阪夏の陣(1615年)で、豊臣秀吉の子の秀頼を攻め、豊臣氏をほろぼした。

江戸幕府のしくみ

関ヶ原の戦いでは、徳川家康が石田三成らを破ります。徳川家康は、征夷大将軍に任命され、江戸幕府が開きます。二度にわたる大阪の陣で豊臣氏を滅ぼします。

幕府と藩が全国を支配していきます。幕府は、幕府の直接の支配地(幕領)と家臣の領地を合わせて、全国の約4分の1を支配します。京都、大阪、奈良、長崎などの重要な都市やおもな鉱山を直接に支配し、貨幣の鋳造権を独占します。五街道を整備し、街道には宿場、要地には関所を設置しました。

■ 大名の種類

将軍から1万石以上の領地を与えられ、それぞれの藩を支配します。

- 親藩…要地と周辺には将軍家の親戚(尾張、紀伊、水戸は「御三家」)

- 譜代大名…関ヶ原の戦い以前から徳川氏に従えていた。

- 外様大名…遠方には関ヶ原の戦い以後に徳川氏に従えた。

■ 大名や朝廷の統制

- 武家諸法度…大名を統制するための法令

- 参勤交代…大名は妻子を江戸に置き、1年おきに領地と江戸を往復する。3代将軍徳川家光が制度化。

- 京都所司代…朝廷を監視。

- 禁中並公家諸法度…天王や公家の行動を制限。

朱印船貿易

朱印船貿易は、家康が日本船の渡航を許す朱印状を発行し、東南アジアの各地に朱印船の保護を依頼。多くの日本人の海外に移住、東南アジア各地に日本町ができました。オランダやイギリスとも貿易。中国船の生糸や絹織物、染料、象牙などを輸入。金・銀を中心に、刀や工芸品などを輸出。

朱印船とは、将軍の海外渡航の許可証である朱印状をもって、東南アジアなどにおもむいた貿易船です。朱印船は、江戸時代の初めに、徳川家康の奨励で活発に派遣されました。朱印船を仕立てて貿易を行ったのは、島津・鍋島・有馬氏などの九州の大名や、大阪の末吉孫左衛門・京都の角倉了以・長崎の末次平蔵らの大商人です。

■ 東南アジアとの貿易

これらの諸大名や大商人らは、ルソン(フィリピン)・安南(ベトナム)・カンボジア・シャム(タイ)など東南アジアの各地に朱印船を派遣し、日本から銀・銅・硫業・雑貨などを輸出し、生糸・絹織物・砂糖などを輸入しました。とくに銀の輸出額は、当時の世界の銀 産出額の約3分の1にもおよびました。

■ 日本町

朱印船貿易がさかんになるにつれて、東南アジアの各地に移住する者が増え、日本町が誕生しました。移住者の中には、 全人(浪人)や自由の天地を求めるキリシタンもふくまれていました。

最盛期には、日本町には合わせて7000人くらいが居住していたといわれ、その多くが自治制をとり、治外法権も認められていました。日本町の頭領としてはアユタヤ(当時はシャムの首都)の山田長政が有名で、シャム国王の信任を得て、リゴールの太守(地方長官)にまでなりました。しかし、その後、日本町の多くは、鎖国によっておとろえていった。

キリスト教の禁止

キリスト教の教えが幕府の考えに反するためキリスト教禁止令(禁教令)を出しました。3代将軍家光は朱印船貿易を停止し、日本人の海外渡航と帰国を禁止しました。また、ポルトガル人を出島に移しました。

■ 島原・天草一揆

島原・天草一揆は、キリスト京都の多かった島原や天草の人々が、天草四郎(益田時貞)を大将にしておこしました。幕府に鎮圧されます。このころ、鎖国が完成し、幕府による禁教、貿易統制、外交独占の体制となりました。

キリスト教徒を発見するために、キリストや聖母マリアの像を踏ませる絵踏や仏教の信者であることを証明する宗門改を行いました。

■ 朝鮮と琉球王国

- 朝鮮…対馬藩(長崎県)の努力で国交が回復。将軍の代がわりごとに、祝賀の使節である朝鮮通信使が訪れました。

- 琉球王国…薩摩藩(鹿児島県)が征服。将軍と琉球国王の代がわりごとに琉球使節を江戸に送りました。明や清とも貿易。

■ アイヌ民族

蝦夷地(北海道)の南部に領地を持つ松前藩がアイヌとの交易を独占します。莫大な利益を得ます。アイヌの人々は首長のシャクシャインを中心に戦いをおこします。

藩政改革

諸藩は17世紀後半から財政難に苦しみ、さまざまな対策をとりました。18世紀後半、諸藩では藩政改革が実行されました。秋田藩で藩主の佐竹業種が荒廃した農村の復興と特産物生産を奨励し、藩校を振興した。肥後熊本藩では細川重量が、米沢藩では上杉治憲(鷹山)が、藩経営に成功して名君とされた。

■ 特産物の生産の奨励

生産された特産物を専売制とし、利益で財政立て直しを図りました。

- 米沢藩→うるし(漆器の塗料)

- 熊本藩→はぜ(ろうの原料)

- 磁器(金沢・有田)

- 漆器(輪島・会津)

- 紙(越前・美濃)

- 九十九里浜のいわし漁

など

江戸時代の政治改革

- 享保の改革…第8代将軍徳川吉宗が行った政治改革で、幕府の財政は一時的に立ち直ります。

- 寛政の改革…松平定信(徳川吉宗の孫)は、田沼時代の政治を改めるため、徳川吉宗の政治を理想として始めました。

- 天保の改革…老中水野忠邦が、幕府の力を回復させるために、幕府政治の改革を進めました。

享保の改革

享保の改革は、第8代将軍徳川吉宗が行った政治改革で、幕府の財政は一時的に立ち直ります。幕府は、財政難に苦します。そのため、武士に質素・倹約を命じます。

- 上米の制…米の献上させる代わりに、参勤交代で江戸にいる機関を短縮。

- 公事方御定書…裁判の基準となる。

- 目安箱…庶民の意見を聞くため設置する。

- 定免法…財政の立て直しのために、町人に出資させて新田開発をすすめたり、年貢の率を引き上げて、豊作・凶作に関係なく一定の年貢を取り立てるようにしました。

■ 上米の制

上米の制を定めて、大名に1万石につき100石(重さで約15t)の米を納めさせる代わりに、藩の財政を圧迫していた参勤交代制をゆるめ、江戸にいる期間を半年に短縮しました。さらに、ききん対策として、青木昆陽にサツマイモの栽培法を研究させ、人々にすすめました。

■ 目安箱

目安箱への投書によって、江戸小石川(現在の東京都文京区) の薬園内に養生所が設けられて、貧民の施薬や治療に役立ちました。また町火消「いろは47組」が組織され、江戸の町の防火・消火体制が整えられました。

■ 公事方御定書

1742年、徳川吉宗が裁判の基準を定めるために出した法令。 上下2巻で、下巻は「御定書百箇条」とよばれ、判例や取り決めなどをもとに、刑法や訴訟法などについての規定をもりこんだ。

■ 貨幣経済の広がり

- 長崎の貿易を制限。綿や綿織物の産物の国産化をはかりました。

- 農民は、農具や肥料を購入し、農村に貨幣経済が広がります。小作人と地主から農民の間に貧富の差が拡大。

- 問屋制家内工業と工場制手工業(マニュファクチュア)も成立。

■ 百姓一揆と差別の強化

- 百姓一揆…領主に年貢の軽減や不正を働く代官の交代などを要求。

- 打ちこわし…都市で米の買い占めをした商人を襲う。

- えた身分、ひにん身分の人々に対して、日常生活や服装でさらに統制。

田沼意次の政治の概要

18世紀後半、第10代将軍徳川家治(1737年~1786年)のもとで老中となった田沼意次(1719年~1788年) は、発展した商工業に注目し、大商人の力を利用して幕府の財政を立て直そうとしました。

- 商工業の重視…株仲間を奨励し、商工業者に特権をあたえるかわりに税を取りました。

- 貿易の振興…長崎貿易を活発にしようとしました。銅を専売制にして、主な輸出品にしようとしました。海産物(ほしあわび・ふかのひれなど)の輸出を奨励しました。

- 蝦夷地…蝦夷地を調査し、開発をこころみました。

- 開拓事業…町人に出資させて印旛沼(千葉県)を干拓し、新田を増やそうとしました。印旛沼の干拓では、幕府は3回にわたって印旛沼の干拓をこころみましたが、いずれも失敗に終わりました。田沼の干拓事業は2回目にあたります。

■ 田沼意次の失脚

政治の乱れや社会不安の責任を問われました。

- 政治の乱れ…商工業が活発になった反面、地位や利権を求めてわいろが横行しました。

- 社会不安…天明のききんによって米価が高騰し、各地で百姓一揆、打ちこわしが起きました。

- 天明のききん(1782年~1787年)…1782年以後、毎年のように洪水、天候不順がくり返され、浅間山の噴火も加わって大凶作となりました。特に東北地方の被害が大きく、津軽藩(青森県)では20万人が戦死したと伝えられています。

- 浅間山の噴火…1783年に大噴火し、1000名余りの死者が出ました。大量の火山灰が噴出した影響で天候が不順となり、諸国のききんをひき起こした原因の一つとなりました。

寛政の改革

1787年、11代将軍徳川家斉のもとで新たに老中となった松平定信(徳川吉宗の孫)は、田沼時代の政治を改めるため、徳川吉宗の政治を理想として寛政の改革を始めました。

- 寛政異学の禁…松平定信は封建支配を強化するために、文武(学問と武芸)をすすめ、幕府の昌平坂学問所では朱子学以外の講義を禁止し 、役人の登用試験も朱子学に限りました。

- 棄捐令…生活に苦しむ旗本・御家人に対しては、質素・倹約を命じる一方で、旗本・御家人が商人(札差)からした借金を帳消しにする法令を出しました。

- 旧里帰農令…天明のききん(1782~1787年)で荒れはてた農村を復興するために、江戸に出かせぎに来た百姓を帰村させた。

- 囲米の制…商品作物の栽培を制限して米などの穀物生産をすすめ、ききん対策として農村に米穀を貯蔵させた。

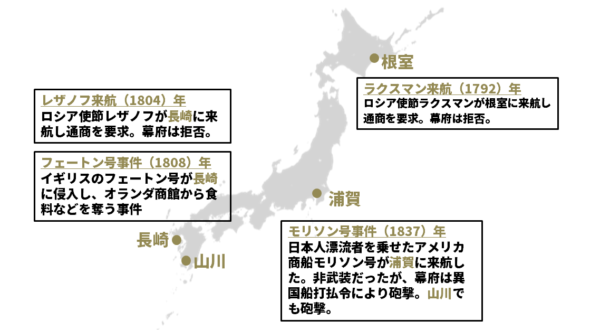

■ ラクスマンの来航

1792年には、根室(北海道)にロシアの使節ラクスマンが来航して通商を求めたましたが、松平定信は通商を拒否するとともに、諸藩にも海岸の防備を強化するように命じました。

そのころ蝦夷地は、松前藩がアイヌの人々に対する支配を強めていましたたが、幕府は海防の必要から、18世紀末には蝦夷地調査のため、最上徳内らを派遣しました。

■ 棄捐令の影響

棄捐令が出されて借金の帳消しされると、小躍りして喜ぶ者もいました。しかし、帳消しの総額はとどけ出があっただけで、約120万両にものぼり、札差に大打撃をあたえました。そのため、その後、旗本や御家人への金融はとどこおりました。

■ 財政難に苦しむ諸藩

- 藩札の発行。家臣の俸禄(ほうろく)を減らす。

- 諸藩の改革…米沢藩(山形県)、熊本県は、特産物の生産を奨励し、専売制で財政の立て直しに成功。

天保の改革

老中水野忠邦が、幕府の力を回復させるために、幕府政治の改革を進めました。

- 倹約令…ぜいたく品や派手な風俗を取りしまり、政治批判や風紀を乱す小説の出版を禁止しました。

- 株仲間の解散…水野忠邦は、株仲間が営業を独占しているから物価が上昇するのだと考え、解散を命じました。

- 人返しの法…江戸への出かせぎを禁止し、江戸にいる農民を帰村させました。

- 新水給与令…アヘン戦争の結果を知った水野忠邦は異国船打払令を撤回し、寄港した外国船にはまきや水をあたえるよう命じました。

- 印旛沼(千葉県)の干拓…干拓を再開し、銚子から江戸までの水路を開こうとしました。しかし、水野忠邦の失脚で工事は中止されました。

■ 株仲間

承認や手工業者は、株仲間をという同業組織をつくり、幕府や藩に冥加金・運上金などの営業税を納めさせて保護を受けました。イ価格や供給量を統制して独占的な利益を得ました。具体的には、田沼意次による財政の立て直しのため、株仲間の奨励し、特権を与え、営業税を徴収した。

■ アヘン戦争

清の役人が密輸厳禁策を強行して、イギリス商人のアヘンを没収して焼き捨てたため、イギリスは自国の貿易や商人の保護を口実にして、1840年、清に戦争をしかけた。これをアヘン戦争という。

約2年間の戦争で近代的な兵器をもつイギリスは、強力な艦隊を送って広州や上海を占領し、南京にせまって清を降伏させた。

■ 天保の改革の改革の失敗

江戸・大阪周辺を幕領にしようとした政策が、大名・旗本の反対で実施できなかったことで、水野忠邦は失脚しました。

幕府財政を安定させ、江戸の防備を固める目的で上知令を出し、江戸・大阪の周辺を幕領にしようとしました。しかし、対象となった地域に領地を持つ大名や旗本の反対で、政策を実行できませんでした。

異国船打払令

19世紀、外国船が日本に接近します。その対応として、日本は異国船打払令を出します。

■ 外国船の接近

18世紀後半からロシア船が、19世紀になるとイギリスやアメリカの船が、日本に近づくようになりました。

- ロシア…漂流民を送り返す名目で来航し、通商を求めました。

- フェートン号事件…1808年、イギリス軍艦フェートン号がオランダ船を追って長崎港に侵入し、オランダ商館員をとらえる事件が起きました。異国船打払令を出すきっかけとなりました。

- 異国船打払令…1825年、幕府は沿岸に近づく外国船を直ちに撃退 することを命じた異国船打払令を出しました。

- モリソン号事件…1837年、漂流民を送り届けようと浦賀に来航したアメリカ商船モリソン号を砲撃する事件が起きました。

■ 蛮社の獄

渡辺華山(1793~1841)や高野長英(1804~50)などの蘭学者が外国船を打ち払った幕府を批判する書物を書き、処罰されました。

鎖国下の長崎貿易

東南アジアと直接交易することができなくなったので、それにかわるルートが求められました。そこで、中国・オランダとは、長崎(出島)で交易をしました。風説書を義務付けし、海外事情を知りましたが、それは幕府が情報独占。

- 輸入品…中国産の生糸・絹織物、東南アジアの品物など。

- 輸出品…金・銀・銅など。

国内の産出量が減ったこと、大量流出で国内の経済が混乱することを理由に、金・銀の輸出は17世紀後半以降制限されました。また、俵物(干しあわび、ふかのひれなどの海産物)に変わりました。

■ 海外の情報の入手

幕府は、長崎に入港する貿易船に風説書の提出を命じました。

- 風説書…貿易船に提出が義務づけられた海外事情のレポートです。 オランダ風説書(オランダ船が提出)や唐船風説書(中国船が提出)は、海外の事情を知る貴重な手段でした。→幕府が情報を独占

- 書物の輸入禁止…キリスト教、ヨーロッパの科学に関係する書籍の輸入は禁止されました(科学関係の書籍については、のちに輸入が許されます)。

■ 出島

出島にはオランダ商館の商館長や館員の住居、貿易品の倉庫などが建っていて、牛や豚の飼育場もありました。住んでいるのは商館長以下オランダ商館の関係者のみで、日本人の出入りは厳しく制 限され、オランダ人が長崎市内に出かけることもできませんでした。

天保の飢饉

1830年代には、東北・北陸・関東地方を中心に冷害・洪水・暴風雨などが原因で、全国で大ききんが続いた。

1836年の収穫高は平年の40%という不作で、各地でうえ死にする者が続出した。これを天保のききんという。この天保のききんは、慢性的な様相を示し、米価をはじめとする諸物価が上昇したため、人々の生活は苦しく、百姓一揆や打ちこわしが続発した。

- 江戸では、幕府が「お救い小屋」を設けて苦しむ人々に手 をさしのべたため、どうにか、打ちこわしなどを防げた。

- 大阪では、ききんの影響が大きく、うえ死にする者があいついだ。しかし、大阪の大商人は米を買い占め、大阪町奉行所は救済策をとることもせずに、幕府の指示で米を江戸に送っていた。

- 享保のききん…1732年、長雨とイナゴの害がおもな原因で、西日本一帯でおこった。

- 天明のききん…1782年から1787年にかけて、洪水・浅間山の噴火・東北地方の冷害などが原因で連続的に発生した。

- 天保のききん…1833年ごろから1837年にかけて、冷害・洪水・暴風雨などが原因で全国的に おこった。

大塩の乱

もと大阪町奉行所の役人で陽明学者の大塩平八郎は、町奉行所に貧民の救済を求めたが、相手にされなかった。

そこで大塩は、蔵書を売ったお金を分けあたえて貧しい人々によびかけ、1837年2月、貧民救済と幕府の政策の転換を求めて門弟とともに乱をおこし、大商人らをおそった。

大塩の乱はわずか半日で鎮圧されたが、直轄都市の大阪で、しかも、幕府の元役人がおこしたということで、幕府はこの事件に大きな衝撃を受けた。その後、大塩の乱は各地の人々にも大きな影響をあたえた。

ペリーの来航

中国進出に乗り出したアメリカは、太平洋横別 航路の中継地とするために、日本に開国を求めました。1853年、東インド艦隊司令長官のペリー(1794~1858) が来航し、開国を求めました。

- 来航…4隻の軍艦を率いたペリーは、琉球などに寄港したのち、浦賀(神奈川県)に来航しました。

- 国書…ペリーは、日本の開国を求めるアメリカ大統領の国書を幕府に差し出しました。

日本の対応

- 黒船…人々はペリーの軍艦を「黒船」と呼んでおどろき、おそれました。

- 幕府の対応…幕府は朝廷に報告し、大名の意見を求めました。これは、国論を統一することが幕府の目的でしたが、結果的には朝廷の権威を高め、有力大名の発言力が強まることとなりました。

日米和親条約

1854年、幕府はふたたび来日したペリーと日米和親条約を結びました。 開港・下田(静岡県)、函館(北海道)の2港を開き、食料・水・石炭などを供給することを認めました。

- 諸外国との条約…イギリス・ロシア・オランダとも同じような条約を結びました。

開国の影響

- 外国貿易の開始…最大の貿易港は横浜。日米通商条約によって開始された貿易では、外国から毛織物、綿織物、武器、艦船などを輸入です。外国へは、生糸、茶などを輸出。

- 貿易相手国…イギリスが中心で、アメリカ1861年に起こった南北戦争の影響で。アジアの進出がしばらく止まっていました。

- 金銀の交換比率のちがいから大量の金貨が流出。小判を小さくするため貨幣改鋳を行い、物価の上昇を招きました。

- 輸出のため生糸が貿易商人に買い占められ、値上がりました。生糸の生産が盛んになりました。

- 安価で良質な綿織物や綿糸が輸入されました。国内の生産地に打撃を与えましたが、輸入綿糸で絹織物を作り、これに対抗。

尊王攘夷運動

- 尊王攘夷…朝廷を中心として(尊王)、外国人を排除しよう(攘夷)という主張を尊王攘夷といいます。

尊王攘夷運動とは、幕府は外国の要求に譲歩ばかりしているとして、幕府への不満と尊王攘夷を主張する声が高まりました。

■ 安政の大獄

大老の井伊直弼は、開国に反対した尊王攘夷派の大名や公家などを処罰しました。

- 処罰された人々…吉田松陰(1830~59)、橋本左内(1834-59)らが処刑されたのをはじめ、尊王攘夷派の大名、公家らが処罰されました。

- 桜田門外の変…安政の大獄で幕府への反感がさらに強まり、井伊直弼が桜田門外で水戸藩、薩摩藩の浪士におそわれ、殺されました。

- 公武合体策…幕府は公武合体策で朝廷との融和を図りました。

■ 攘夷の実行

朝廷や長州藩などは強硬に攘夷を主張しました。

- 攘夷の命令…朝廷や大名に攘夷の実行をせまられた幕府は、やむなく攘夷決行の日を定め、全国に攘夷を命令しました。

- 外国船砲撃事件…最も強硬な攘夷派だった長州藩は、下関海峡を通りかかったアメリカ商船、フランス艦などの外国船を砲撃しました。

- 幕府の対応…幕府は、攘夷運動がこれ以上高まり、外国との関係がこじれたり、自らの権威が失われることをおそれました。

- 尊王攘夷派の追放…幕府は、天皇や薩摩藩の支持を取りつけ、攘夷派の公家や長州藩士を京都から追放しました。

大政奉還

1867年10月14日、第15代将軍徳川慶喜(1837~1913) は政権を朝廷に返しました。

- 幕府のねらい…大政奉還後にできる新政府の中で力を維持しようと考えました。

- 意味…約260年続いた江戸幕府は終わりを告げました。

王政復古

1867年12月9日、天皇を中心とする政治にもどすことを宣言し、徳川氏に領地の返上を命じました(王政復古の大号令)。

- ねらい…西郷や大久保、公家の岩倉具視(1825~83)らは、徳川氏を新政府から除こうと考え、王政復古を朝廷には働きかけました。

- 戊辰戦争…この処置を不満とした旧幕府軍と新政府軍との間で内戦となりました。

- 鳥羽・伏見の戦い…1868年1月、鳥羽・伏見で旧幕府軍は新政府軍に敗れました。

- 江戸の開城…4月、新政府軍は江戸を開城させました。

- 終戦まで…新政府軍は会津、函館の五稜郭などで旧幕府軍を破り、1869年に降伏させました。

江戸幕府の滅亡

- 旧幕府軍は、新政府側と鳥羽・伏見(京都市)で戦争を起こしました。幕府軍がが破れました。

- 1868年4月、旧幕府は江戸城を明け渡す。西郷隆盛と幕府の役人である勝海舟が会談。

- 1869年、函館で最後の旧幕府が降伏。

- 戊辰戦争…鳥羽・伏見の戦いに始まり、函館(五稜郭)の戦いで終わった旧幕府軍と新政府軍の間の戦争。新政府軍が旧幕府軍を破り国内を平定。

江戸時代の身分

武士と町人は、江戸や城下町には武士と町人が集められました。

- 武士…政治を行い、軍事の義務を果たしました。名字・帯刀(たいとう)の特権を持ちましたが、勇気や忠義を求める武士道とよばれる厳しい道徳を課せられました。

- 町人…営業税をおさめ、町役人を選び自治を行います。運営は、地主や家持(いえもち)に限られます。

村と百姓に関しては、百姓は人口の約85%をしめ、重い年貢を負担。土地をもつ本百姓と持たない水のみ百姓という。有力な本百姓が庄屋(名主)、組頭、百姓代などの村役人に任命されます。

- 五人組の制度…犯罪の防止や年貢の納入に対し連帯責任。

- 百姓の生活心得…32条の触書を出し、百姓の生活の細部まで規制。

- 身分による差別…えた身分、ひにん身分の人々は住む場所や職業を制限されるなど、厳しい差別を受けました。

■ 武士の身分制度と特権

将軍を最高に、大名・ 旗本・御家人がいた。大名の下には家臣である藩士がいて、藩士も待・同心・足軽などに分かれていた。それぞれ上下関係が厳しく定められ、主人への絶対的な 忠誠が義務づけられた。かわりに主人から家来に俸禄 (米やお金)があたえられた。武士は城下町に住み、苗字を名のり、刀をさす特権(苗字・帯刀)があった。

■ 百姓の身分

百姓のうち、農民は村に住み、重い年貢を負担して幕府や藩の財政をささえた。百姓も、検地帳に名前が記入されて年貢を負担する地主で ある本百姓と本百姓の田畑を小作する水呑百姓、本百姓に家族ぐるみで従属する名子や被官などの身分に分けられた。村では本百姓のなかから、庄屋(名主)・組頭・百姓代(村方三役とよぶ)の村役人を決めた。幕府は彼らを使って年貢を徴収し、村の政治にあたらせた。

■ 町人の身分

職人と商人は都市に住み、町人とよばれた。職業は世襲され、親から長男に受け継がれた。職人には親方・徒弟の区別があり、商人には、主人・番頭・手代・丁稚の区別があった。徒弟や番頭 からは、長い修業によって独立できる者もあった。

■ 賤民身分

身分えた・ひにんの農民身分は、武士に対する不満をそらすために政治的につくり出された。ほかの身分の人々から差別され、その差別は封建社会が 揺いできた幕末にいっそう厳しくなった。

江戸時代の家族制度

身分関係は家族関係にもおよび封建的な家族制度がつくられた。

そこでは個人よりも家というものが重んじられ、家がらや家格が大切にされた。家を統率する家長 は絶対的な権限をもち、家族は家長に服従させられた。

家長の地位はふつう長男が相続するため、長男以外の地位は低く、とくに女子の地位は、男尊女卑という考えにもとづき低かった。しかし庶民の家では、長男以外の相続もあり、女性の地位も比較的高かった。

江戸時代の産業

農業の進歩・進展がありました。新田の開発が行われ、用水路の整備、海、沼地の干拓など。18世紀初めには、豊臣秀吉の頃の約2倍の耕地面積に増加。

農地技術の進化と農具の改良もおこわれ、近畿地方から各地に伝わりました、

- 備中ぐわ…深く耕す。

- 千歯こき…効率よく脱穀。

麻、綿、アブラナ、紅花などの商品作物の栽培が広まりました。

■ 諸産業の発達

鉱業は、鉱山の採掘、精錬技術から進み、佐渡銀山(新潟市)、生野銀山(兵庫県)、石見銀山(島根県)、別子銅山(愛媛県)、足尾銅山(栃木県)など鉱山の開発が進み、金・銀・銅の貨幣が大量に作られました。

水産業は、麻糸で作った強い網の開発が行われ、九十九里浜(千葉県)で、イワシ漁で干鰯と呼ばれる肥料に加工され、綿作地域に。紀伊(和歌山県)、土佐(高知県)では、捕鯨やかつお漁がさかんになり、蝦夷地(北海道)では、ニシン漁や昆布漁がさかんに。

■ 各地の特産物

- 野田や銚子(千葉県)の醤油

- 伊丹や灘(兵庫県)の酒

- 瀬戸内海の塩

- 金沢(石川県)、有田(佐賀県)の磁器

- 輪島(石川県)や会津(福島県)の漆器

- 南部(岩手県)の鋳物

- 越前(福井県)、美濃(岐阜県)の紙

■ 交通路の整備と海運業の発達

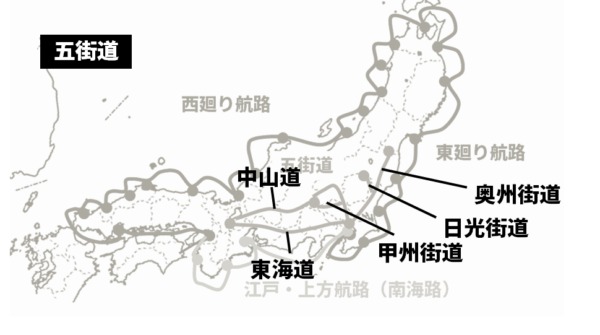

港町、宿場町、門前町(もんぜんまち)が栄え、手紙や荷物を運ぶ飛脚がさかんに。陸上の交通も発達し、江戸を中心に五街道を整備。海上交通の発達では、檜垣廻船(ひがきかいせん)(木綿や油、醤油)、樽廻船(酒)などの大阪・江戸間の定期船が運航。西廻り航路、東廻り航路では、東北・北陸地方の年貢米を江戸大阪に運ぶ。

■ 三都の繁栄

三都とは、江戸・大阪・京都。

- 江戸…「将軍おひざもと」として、将軍の城下町に。18世紀初めには人口約100万人の大都市に成長。日本橋には魚市、神田には青物市。

- 大阪…「天下の台所」として、全国の商業や金融の中心地に。諸藩が蔵屋敷を置き、米や特産物を販売。

- 京都…西陣織などの絹織物に清水焼きなど優れた工芸品を生産。

株仲間が、問屋・仲買の同業者組織。幕府の許可を得て営業を独占。両替商は、金銀の交換や金貸しなどで経済力をつける。三井(江戸)、鴻池(大阪)など。商品の流通が活発になり、商品も増加。

江戸時代の学問

儒学の教えは、幕府の封建的な身分差別の方針と合ったので、政治の安定のために、儒学の中でも特に身分の上下と秩序を重んじる朱子学を官学として用い、武士たちに学ばせた。

■ 国学

水戸藩では元禄時代に徳川光圀が日本の歴史の編さん事業(『大日本史』編さん)を始め、日本の歴史への関心が高まった。国学は、江戸時代中ごろに始まった日本のむかしの学問や文化を研究し、日本人の精神のもとや古くからの道徳をあきらかにしようとした学問である。

- 賀茂真淵…万葉集の研究によって、むかしの天皇中心の政治の精神にかえることを主張して儒学などの外来の考えをさけた。

- 本居宣長…賀茂真淵の考えをうけついで、古事記の研究に一生をささげ、『古事記伝』という本をあらわして国学を大成した。

■ 洋学

18世紀のはじめ、8代将軍吉宗がキリスト教に関係のない洋書の輸入を許し、一方では、青木昆陽にオランダ語の研究をさせたことなどがきっかけとなり蘭学が発達した。

■ 蘭学

18世紀の後半に、医者の前野良沢、杉田玄白らが「解体新書」という本を出した。これは、日本ではじめての西洋医学の本である。

長崎のオランダ商館の医師であったドイツ人のシーボルトは、長崎に鳴滝塾を開き、多くの日本人にヨーロッパの学問を教えた。

江戸時代の教育

- 伊能忠敬…全国の湾岸線を測量し、正確な日本地図を作成

- 藩校…武士に学問や武道を教えて、人材の育成を図る。

- 寺子屋…町や農村にできる。「読み・書き・そろばん」などの実用的な知識を教える。

元禄文化の概要

元禄文化は、京都や大阪の上方で発達した町人を担い手とする文化。

- 学問…日本の歴史は古典に関する研究、農学、数学、天文学の発達。

- 井原西鶴…武士や町人の生活をもとに小説である浮世草子を書く。

- 近松門左衛門…心中など現実に起こった事件を元に人形浄瑠璃の台本を書く。曽根崎心中など。

- 歌舞伎…演劇として発達。上方にに坂田藤十郎。江戸に市川團十郎。

- 松尾芭蕉…自己の内面を表現する作風を生み出し、俳諧(俳句)を芸術に高める。奥の細道など。

- 尾形光琳…大和絵風の華やかな装飾画を大成。俵屋宗達の影響。

- 菱川師宣…町人の風俗を描き、浮世絵の祖となる。

元禄文化のころの生活<

小袖(こそで)には、友禅染が流行。庶民の衣服は、麻から木綿に。菜種油を使う行灯(あんどん)が広がり、夜遅くまで起きるようになり、食事は1日3食に。

- 年中行事…正月の雑煮や七草。節分の豆まき、ひな祭り、盆踊りなど。

化政文化の概要

江戸時代、18世紀半ば~19世紀初めの文化・文政期に栄えた文化を 化政文化とよんでいる。江戸が「将軍のおひざもと」とよばれ、政治や経済の中心地として発展すると、文化の中心地も江戸に移り、経済的な繁栄を背景にして、活力のある町人の活動に支えられて広まっていっていきました。

本・読本、狂歌・川柳などが人気でした。こっけい本・読本、狂歌おける文学は、政治・社会のできごとや庶民の日常生活がさかんに題材に

■ 小説

小説では、こっけい本がさかんに書かれ、十返舎一九は「東海道中膝栗毛」で東海道の旅をおもしろおかしくえがいていました。読本では、上田秋成が怪異小説『雨月物語』を著し、滝沢(曲亭)馬琴は封建道徳をたたえ、勧善懲悪(善を勧め、 悪をこらしめる)を唱えた『南総里見八犬伝』を著しました。

■ 俳諧

俳諧(俳句)では、与謝蕪村が自然の美しさを絵画的に表現し、小林一茶が庶民の生活を人情味豊かに詠んだ。また、大田蜀山人(南畝)は和歌の形をかりた狂歌で、柄井川柳は 俳句の形をかりた川柳で、政治や社会・世相を皮肉りました。

■ 美術・芸能

美人画で喜多川歌麿が、風景画で葛飾北斎・歌川広重が活躍しました。18世紀後半に鈴木春信が多色刷りの木版画である錦絵を始めてから、浮世絵が大量に刷られて大流行しました。日本の浮世絵はヨーロッパの画家たちにも大きな影響をあたえました。鈴木春信・喜多川歌麿が美人画をえがき、東洲斎写楽が 個性豊かな役者絵などをえがいた。風景画では、葛飾北斎が「富嶽三十六景」を、歌川(安藤)広重が東海道五十三次」をえがき、人気をよんだ。

■ 文人画

文人画は中国から伝えられた気品のある絵画で, 渡辺華山・池大雅・与謝蕪村らの作品が代表的なものです。そのほか、円山応挙が写生画を、司馬江漢が西洋画の遠近法を取り入れた銅版画や油絵をえがきました。芸能では化政期に、人形浄瑠璃とともに歌舞伎が全盛期をむかえ、落語や講談などの寄席にも人気が集まりました。

■ 化政文化のころの生活

このころは、思想や風俗の統制がきびしかったことから、幕府や武士など権力をもつ者に対する皮肉やこっけいによる風刺が喜ばれました。また、産業・経済の発達や教育の普及 などで、文化のにない手は大商人から、庶民や農村の地主などへ広まっていきました。

コメント