中学歴史「鎌倉時代」についてまとめています。

鎌倉時代の要点

鎌倉時代の社会とその文化に関して、武士の生活、経済、文化などにふれています。

| 主な出来事・重要用語 | 内容 |

|---|---|

| 封建社会 | 将軍と御家人とは、御恩と奉公の主従関係 |

| 執権政治 | 北条氏が実権を握る。 |

| 承久の乱 | 1221年に起きた後鳥羽上皇の反乱 |

| 御成敗式目 | 1232年に定めた。長く武士の法律の手本となる。 |

| 二毛作が始まる | 水田の裏作に麦をつくる |

| 定期市が始まる | 米や布などの商品を並べて売る |

| 鎌倉文化 | 親しみがあり、力強い感じをあたえる文化。 |

| 新古今和歌集 | 後鳥羽上皇の命令で編集。藤原定家、僧の西行の和歌 |

| 元寇 | 元軍の集団戦法と火器により苦戦 |

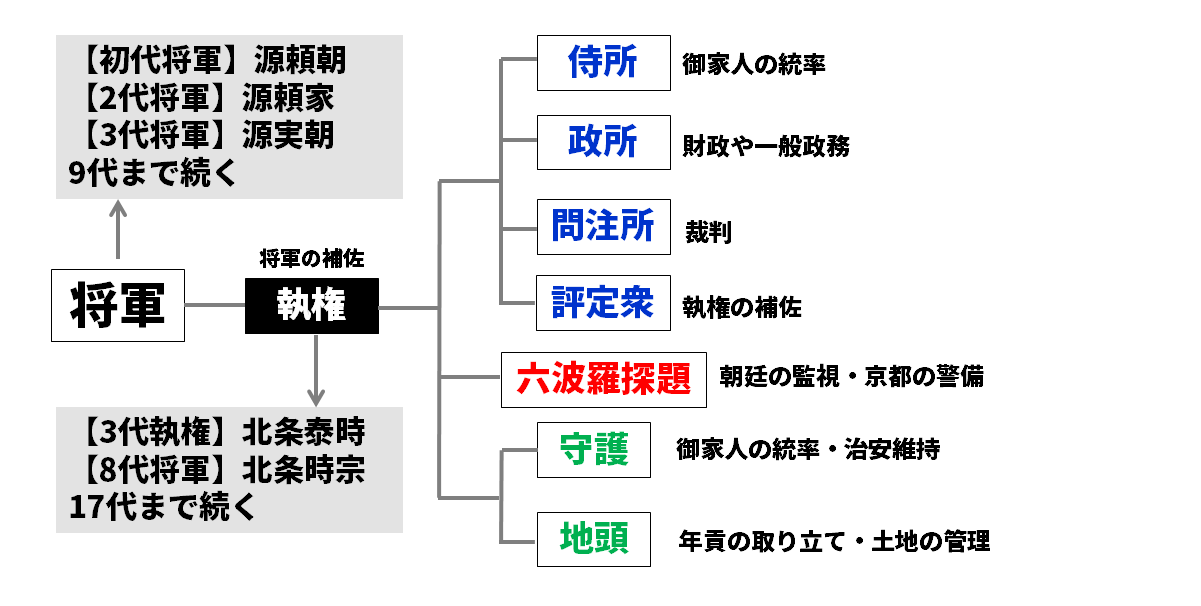

鎌倉幕府のしくみ

源頼朝と源義経が対立しています。源義経は、奥州の藤原氏のもとにのがれました。

- 1185年…国ごとに守護、荘園や公領ごとに地頭を置きました。

- 1192年…源頼朝が征夷大将軍に命じられました。

将軍と御家人とは、領地をなかだちにして御恩と奉公の主従関係で結ばれてました。(封建社会)

■ 執権政治

源頼朝の死後、争いがおこり、北条時政(頼朝の妻で北条政子の父)に実権が移ります。以後、北条氏が執権の職につき、地位を独占するようになります。(執権政治)

後鳥羽上皇は、1198年に土御門天皇に位をゆずって上皇となり、院政を始めた。源氏の将軍が3代で絶えると、政権を朝廷に取り戻そうと、1221年に、執権北条義時追討の命令を出して討幕の兵をあげたが、幕府の大軍に敗れます。この結果、後鳥羽上皇は壱岐(島根県)に流されます。後鳥羽上皇は、藤原定家らに新古今和歌集の編集を命じます。1205年に完成。

承久の乱

朝廷の勢力回復を図る後鳥羽上皇は、1221年、幕府をたおすために兵をあげます。北条政子のうったえで、幕府は朝廷を軍を破ります。承久の乱ののち、京都に六波羅探題を設置して朝廷を監視。これにより幕府の支配力が西日本にまで及びました。

■ 六波羅探題の設置

承久の乱後には、幕府は京都守護にかえて六波羅探題を設置して、西国の御家人を統制すると共に、朝廷の監視を行い京都の整備にもあたらせた。 幕府はそれまでの本補地頭に加え、新たに新補う地頭を設置した。また、新たに地頭の得分を定めた新補率法が定められた。新補率法は新補地頭にのみ適用された。

鎌倉時代の地頭の支配

地頭は、土地の開発を進め、農民を使って農業を営む。板ぶきの簡素な屋敷で、質素な生活を送ります。

- 農民…年貢を荘園や公領の領主におさめました。

- 地頭…地頭になった武士の農民を勝手に支配するようになりました。地頭と領主との間で争いが起こりました。争いを幕府がさばきます。土地の半分が地頭にあたえられたり(下地中分(したじちゅうぶん))、地頭の一定額の年貢を請け負って、領主におさめたりするようになりました。地頭の権利が強くなります。

鎌倉時代の武士の生活

鎌倉時代の武士は、ふだんは先祖伝来の領地で農業を営み、田畑を配下の農民に耕作させ、自らは地頭や荘園の管理者として年貢の取り立てを請け負っていた。

また、領地内の微高地に板ぶきの簡素で実用的な館を建て、物見やぐらを設け、周囲に堀や土塁・塀などをめぐらして、敵からの攻撃にそなえた。つねに馬や弓矢の武芸によって心身をきたえる。→「弓馬の道」「武士の道」と呼ばれ、名誉を重んじ、恥をきらう態度や心構えが育ちました。

- 武士の家…一族の長である惣領(そうりょう)が中心となって子や兄弟などをまとめます。領地は分割相続で女子にもあたえられます。女性の地頭も多くいました。

鎌倉時代の武士の社会

武士の社会では、一族の長を惣領といい、一族は固い団結でまとまっていた。財産は分割相続で、鎌倉時代の前半までは女性にも相続権が認められ、妻は自分の財産を夫の許可なしに処分できた。女性が地頭になることもあった。

武士はいざ鎌倉(合戦)にそなえて、日ごろから笠懸・流鏑馬などを行って、武芸をみがいていた。また、「弓馬の道」などとよばれる武勇・忠孝・礼儀を尊び、名誉を重んじ、卑劣な行いを恥とする心がまえを育てていった。

1232年に北条泰時が御成敗式目を制定しています。執権政治を進めるための法律で、武士の慣習にも基づいて定められました。朝廷の律令とは別に独自に制定しました。長く武士の法律の手本となりました。

鎌倉時代の農民のくらし

農業生産は向上し、農民は不当な支配に抵抗するようになった。鎌倉時代にはかんがい設備が整い、用水池もさかんにつくられ、水車も利用されるようになった。すき・くわなどの鉄製農具や牛馬耕が広まったことから、開墾も進んだ。

また、稲の品種改良や草木灰が肥料として使われて生産量が増え、近畿地方を中心に水田の裏作に麦をつくる二毛作も始まった。

しかし、農民は、荘園領主・地頭の両方から年貢や労役を負わされ、二重の負担に苦しんだ。こうしたなかで、地頭の横暴を荘園領主に訴えたり、団で逃亡するなど、農民が抵抗するようになった。

鎌倉時代の経済の発展

農村では、農具をつくる鍛冶屋、衣服の染物を行う紺屋(こんや・こんや)などの手工業者が住みつきます。寺社の門前や交通の便利なところで決まった日に開かれ、米や布などの商品を並べて売る定期市が開かれます。港に町が生まれます。

- 土地の開発…農民が行いました。民衆の団結が強まりました。農民の土地の所有権が強くなっていきました。

鎌倉文化

優れた朝廷の文化で貴族は朝廷の文化を見直します。親しみがあり、力強い感じをあたえる文化。

- 新古今和歌集…後鳥羽上皇の命令で編集されます。藤原定家などの貴族、僧の西行などの和歌を集めます。

- 方丈記…社会のむなしさを鴨長明が記しました。

- 東大寺の再建…民衆の寄付を進められまた。

- 金剛力士像…運慶による力強い彫刻作品です。南大門に置かれました。

- 平家物語…軍紀物。口語を交えたわかりやすい文章。源平の争乱での武士の活躍を描きました。琵琶法師によって語り伝えられました。

- 徒然草…兼好法師が生き生きとした民衆の姿を取り上げられました。

鎌倉時代の新しい仏教

民衆や武士の間に広まります。神仏習合として、神への信仰を仏教に取り込んだ考え。新たに新道が形成されてい

- 浄土宗…法然が、人心「南無阿弥陀仏」を念仏を唱えれば、だれでも極楽浄土に生まれ変わると説きます。武士の民衆に広がりました。

- 浄土真宗…親鸞(法然の弟子)が、阿弥陀如来の救いを信じる心を強調します。朝廷によって越後(新潟県)に流されますが、東日本で布教で進めて、武士の農民の間に信仰が広がります。

- 時宗…一遍が念仏の札を配って念仏の教えを広めました。踊念仏

- 日蓮宗…日蓮が、法華経の題目(南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう))を唱えれば、人も国も救われると説きます。幕府によって、伊豆(静岡県)や佐渡(新潟県)に渡される圧迫を受けますが、東日本で布教を進め、武士や農民の間に信仰が広がります。

- 禅宗…座禅によって自分の力でさとりを開くと教えます。武士の気風に合うため、幕府は中国から僧を招いて保護します

- 臨済宗…宋から栄西がもたらします。幕府に保護され、京都や鎌倉を中心に広まります。

- 曹洞宗…宋から道元によって伝えられます。北陸地方から各地へと広まります。

鎌倉時代の滅亡

交通が活発になり、海辺に港が栄えます。経済力で豊かになった武士が成長します。経済の活発な近畿地方を中心に、荘園領主や幕府に従わず、年貢をうばう武士(悪党)があらわれました。

御家人は、領地の分割相続によって生活が苦しくなり、土地を失うものが出てきました。幕府は借金を帳消しにする徳政令を出し、御家人の失った土地を返させようとしましたが、あまり効果は上がりませんでした。また、元寇で十分な恩賞が得られなかった御家人の間に、幕府の反感が強まりました。

■ モンゴル帝国の拡大

- チンギス・ハン…モンゴル民族を統一、モンゴル帝国を建てます。ユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国へ。

- フビライ・ハン…5代目。都を大都(北京)に移し、国号を元に定めます。宋(南宋)を破り中国全土を支配します。

- モンゴル帝国…陸路・海路を整えました。ヨーロッパからキリスト教を布教する宣教師や商人が訪れます。フビライに仕えたイタリア人のマルコ・ポーロは「世界の記述」(東方見聞録)のなかで、日本を「黄金の国ジパング」と紹介。

元寇

日本を従わせようとするフビライの要求を執権北条時宗が拒否。元が高麗の軍勢とともに攻めてきました。

- 文永の役…1274年。元軍は対馬・壱岐をへて、博多湾岸(福岡市)に上陸。元軍の集団戦法と火器に対し幕府軍は苦戦しましたが、内紛や暴風雨のため元軍は引きあげます。

- 弘安の役…1281年。元軍は、御家人の活躍や、海岸に築かれた石塁で上陸できませんでした。暴風雨のため引きあげます。

元との交易は行われていました。銅銭や綿織物、陶磁器などが日本に輸入されました。

元寇のときに幕府を指揮した8代執権。元のフビライ=ハンから属国となることを求める国書がとどき、これを拒否したため、元寇がおこった。

1274年に文永の役では、元の集団戦法や火薬兵器による攻撃に苦しめられた。このあと、九州北部の沿岸に石塁を築き、

1281年の弘安の役では上陸を許さず、暴風雨もあって元軍は退却しました。北条時宗が建立した円覚寺は、宋から招かれた際学部元が開山となり、代表的な禅宗様の建物を現在に伝えている。

後醍醐天皇は、政治の実権を朝廷にもどすため倒幕を計画しました。失敗して隠岐(島根県)に流されます。楠木正成などの新興武士や足利尊氏らの有力御家人も倒幕に加わります。1333年、鎌倉幕府を滅ぼします。

コメント