【中学歴史】昭和時代のテストによく出る重要な出来事まとめです。

昭和時代の要点ざっくり

世界恐慌からファシズムの台頭、日中戦争、第二次世界大戦、太平洋戦争、日本の国際復帰、冷戦、朝鮮戦争、高度経済成長、緊張緩和までの、一連の流れを見ていきます。

| 出来事 | 年号 | 内容 |

|---|---|---|

| 世界恐慌 | 1929年 | 10月ニューヨークで株価が暴落 |

| 満州事変 | 1931年 | 関東軍が奉天郊外の柳条湖で満鉄の線路を爆破 |

| 五・一五事件 | 1932年 | 犬飼毅首相が海軍将校の一団に暗殺される。 |

| 日中戦争 | 1937年~ | 盧溝橋で日中両国軍が衝突がきっかけ。 |

| 第二次世界大戦 | 1939年~ | ドイツがポーランドに侵攻が始まり。 |

| 太平洋戦争 | 1941年~ | 日本軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃が始まり。 |

| ポツダム宣言 | 1945年 | 日本が、ポツダム宣言を受け入れる。 |

| サンフランシスコ平和条約 | 1951年 | 日本は、独立を回復 |

| 高度経済成長 | 1955~73年 | 年平均で10%程度の成長を遂げた |

世界恐慌

1929年10月ニューヨークで株価が暴落。取り付け騒ぎが起こり、銀行や工場がつぶれ、農産物の価格が急落。失業者があふれ、アメリカから世界中に混乱が広がりました。各国は自国第一の政策をとり、国際共助の体制が揺らいでいきました。

■ 経済の回復と重化学工業化

円の価値が下がったため日本価値の国際価格が安くなり、輸出を増大して景気が回復。軍需と政府の保護により重化学工業が発展。新しい財閥が朝鮮や満州に進出。イギリス・フランスなどはブロック経済圏を作って自給自足の体制を強化。日本製品には高い関税をかける。日本との間に貿易上の対立が起こる。

金融恐慌

関東大震災で経済が大きな打撃を受けました。多くの銀行が休業、倒産する金融恐慌になりました。世界恐慌の影響で不況に見舞われ、昭和恐慌が起こる。農作物の価格が暴落。都市て失業者が増えた。労働争議や小作争議が激しさを増す。大凶作に見舞われた東北地方と北海道ではききんが起こりました。

昭和恐慌

1927年3月大蔵大臣の「東京渡辺銀行破綻した」という失言で、おおぜいの人が預金を引き出そうとして各銀行におしよせた(銀行の取付け騒ぎ)。台湾銀行の経営悪化が明るみに出て金融界が混乱し、銀行の休業や企業の倒産があいついだ(金融恐慌)。

日本では多くの中小企業が倒産した。大企業も労働者の人員削減をしたために失業者が急増し、労働争議が増加した。これら一連の経済状況を昭和恐慌という。昭和恐慌の原因は、世界恐慌の影響と金解禁による不況の2つが重なったことによる。

三井・三菱・住友・安田などの財閥(大資本家)は倒産寸前の会社や銀行を合併して産業界の支配を強め、利益を独占していった。やがて財閥は、政党に資金を出して深く結びつき、政治に大きな影響をあたえるようになった。

昭和恐慌により都市の失業者が農村に戻ると、農家の生活困難は深刻化した。昭和恐慌の前後の時期、地租改正によって地租が定額・金納化されていたため、恐慌によっても地租は下がらず、農家の窮乏化はいっそう進んだ。

昭和恐慌の原因は、世界恐慌の影響と金解禁による不況の2つが重なったことによる。昭和恐慌の後には、日本は柳条湖事件を発端として、中国への侵略を拡大していった。世界恐慌からの回復期には、日本における低賃金・長時間労働に対してイギリスから非難が寄せられた。

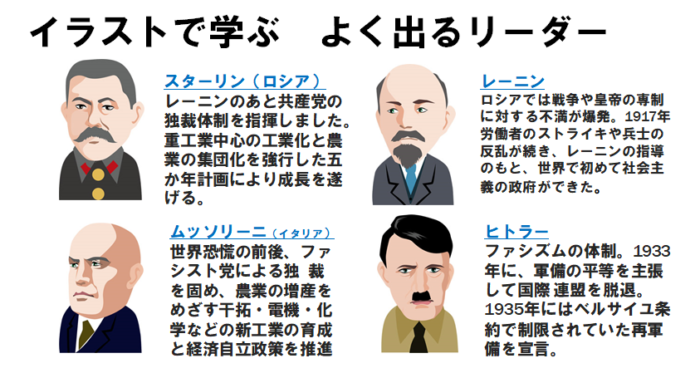

ファシズムの台頭

ファシズムは、民主主義や自由主義を否定する体制。ファシズムとは、反民主主義・反自由主義をかかげ、他の民族を犠牲にしてでも国家の繁栄をはかろうとする独裁政治のことで、「全体主義」ともいいます。

- イタリア…ムッソリーニのファシスト党が政権をにぎり、独裁を行う。世界恐慌で経済を行き詰まるとエチオピアを侵略して、併合しました。

- ドイツ…ヒトラーの率いるナチス(国民社会主義ドイツ労働者党)が、ドイツ民族を優秀さを強調する宣伝活動を支持を集め、政権を握りました。ユダヤ人を迫害し、共産主義者や自由主義者を攻撃しました、国際連盟から脱退し、軍備を増強し、軍事大国。全体主義国家でした。

1920~1930年代に民主主義の伝統が浅い国々に現れ、ドイツとイタリアが代表的なファシズムの国で、大衆と結びついて成功。この2つのファシズム国家は、資本主義の発達の歴史が浅く、国民の購買力が弱く、植民地も資源も少なかった。そこで、軍事力を背景として対外侵略の道をめざしました。

ドイツのファシズム

第一次世界大戦後、敗戦国のドイツでは、ベルサイユ条約によって全植民地を失い、賠償金の負担が国民に重くのしかかり、そのうえ、世界恐慌によって経済が混乱していた。

そうしたなかで、ヒトラーを党首とするナチスはベルサイユ条約の破棄、ユダヤ人の排斥を唱え、大資本家や軍部の援助を受け、国民の支持を得て力をのばして、1932年の総選挙で第1党に躍進した。

1933年にヒトラーが保守勢力や大企業の支持を得て首相になると、当時のワイマール憲法を無視し、国民の言論の自由をうばい、ナチス以外の政党を禁止して一党独裁を完成させた。

1934年、ヒトラーは総統の地位につき、ファシズムの体制を固めた。1933年に、ドイツは軍備の平等を主張して国際連盟を脱退(1926年に加盟)し、1935年にはベルサイユ条約で制限されていた再軍備を宣言した。

イタリアのファシズム

第一次世界大戦後、戦勝国のイタリアでも、経済が混乱し、政治的対立が続いていた。

ムッソリーニの率いるファシスト党が、国王をはじめ、軍人・資本家・地主らの支持を得て、1922年に政権をにぎった。

ムッソリーニは世界恐慌の前後、ファシスト党による独裁を固め、農業の増産をめざす干拓・入植事業・電機・化学などの新工業の育成と経済自立政策をおし進めた。

植民地獲得競争におくれていたイタリアは、1935年にアフリカ北東部のエチオピアを侵略し、1936年、これを植民地とした。そして、1937年には国際連盟を脱退した。

スペインのファシズム

スペインの人民戦線内閣は、フランコらの反乱で倒されます。フランスやスペインでは、ファシズムや戦争に反対する人々が、民主主義を守るために統一戦線(人民戦線)を結成し、1936年に、スペイン(2月)とフランス(6月)で人民戦線内閣を成立させた。しかし、フランスの人民戦線内閣は、不景気を克服することができず、1年余りで退陣した。

一方で、スペインでは、フランコ将軍の軍隊などの保守派(ファシズム勢力)が人民戦線内閣に対して反乱をおこした。ドイツ・イタリアはフランコ軍を支援し、ソ連は人民戦線内閣を支援し、世界の反ファシズム諸国も国際義勇軍を編成して人民戦線側を支援した。この内戦はフランコ軍の勝利に終わり(1939年)以後、フランコ総統のもとで独裁政治が進められた。

行き詰まる政党政治

軍備を縮小し、国民の負担を減らすために1930年にロンドン海軍軍縮会議に参加する。一部の軍人と国家主義者が軍縮条約の締結を激しく攻撃。浜口雄幸首相がおそわれ、退陣。国民の中にも、財閥と結びつき汚職や政争を繰り返す政党への不満が高まりました。

満州事変

蒋介石の中国国民党が南京に国民政府を樹立。不平等条約の撤廃と満州の権益の回復を唱える。1931年、満州の日本の軍部(関東軍)が奉天郊外の柳条湖で満鉄の線路を爆破し、軍事行動が開始する。これを満州事変といいます。満州主要部を占領した関東軍は、清の最後の皇帝溥儀を元首とする満州国の建国を宣言。日本が実質的に支配する。

五・一五事件

1932年に、満州国の承認に反対する犬飼毅首相が海軍将校の一団に暗殺される。後継の斉藤優内閣が満州国を承認。政党内閣の終わりました、これに対して、国際連盟は、リットン調査団を派遣して調査。総会で満州国を認めず、日本軍の満鉄沿線への撤兵を求める勧告を採択。日本国際連盟を脱退。

五・一五事件と二・二六事件

| 事件 | 五・一五事件 | ニ・二六事件 |

|---|---|---|

| 時期 | 1932年5月15日 | 1936年2月26日 |

| 首謀者 | 海軍将校の一団 | 陸軍の青年将校たち |

| 目的 | 政党や財閥を倒し, 軍部中心の政府をつくるため | 天皇の命に従って軍部が国家の改造を計画したため。 |

| 被害者 | 満州国の承認に反対していた犬養毅首相を暗殺。 | 高橋是清蔵相らを殺傷。 |

| 内容 | 首相官邸・日本銀行・警視庁などを襲う | 首相官邸・国会議事堂・警視庁などを襲う |

| 結果 | 内閣から約8年間続いてきた政党政治が終了 | 軍部の政治への発言力が強まり, 軍国主義へ。 |

■ 五・一五事件の概要

政党政治に不満をいだく海軍の青年将校や国家主義者の間には、軍部政権をめざす動きが高まってきた。

五・一五事件は、1932年5月15日、海軍の青年将校の一団が、首相官邸をおそって、「満州国」承認に反対する態度をとったとして、犬養毅首相を殺害した。内大臣官邸・警視庁・立憲政友会本部・日本銀行・三菱銀行・東京近郊の変電所数か所などをおそった。

後継の斉藤優内閣が満州国を承認。政党内閣の終わりました、これに対して、国際連盟は、リットン調査団を派遣して調査。総会で満州国を認めず、日本軍の満鉄沿線への撤兵を求める勧告を採択。日本国際連盟を脱退。

1924年の加藤高明内閣から約8年間続いてきた政党政治が終わり、この五・一五事件以後、再び軍人や官僚による内閣がつくられるようになった。

■ 二・二六事件の概要

1930年代半ばごろには軍部、とくに陸軍の発言力が強まった。北一輝(国家主義者)らの影響を受けた陸軍の青年将校らは、軍部内閣の独裁による国家の改造を計画した。

二・二六事件は、1936年2月26日、陸軍の急進的な青年将校らは、約1400名の兵を率いて首相官邸や有力な政治家、警視庁などをおそい、大蔵大臣の高橋是清・内大臣の斎藤実・教育総監の渡辺錠大郎らを殺害し、一時、東京の中心部を占拠。

二・二六事件は正規軍による大反乱で前例のないものだったので、陸軍首脳部は大いに動揺したが、昭和天皇は速やかな鎮圧を命じた。反乱部隊は4日後に平定され、特設軍法会議での非公開裁判で、幹部の青年将校17名と、北一輝ら民間人2名は死刑にされた。

二・二六事件以後、軍部の政治的な発言力が強まり、議会は無力化していった。

軍国主義に反対する思想の取りしまりもいっそう強化され、共産主義者や社会主義者だけでなく、自由主義者までもが、治安維持法(1928年の改正で罰則などが強化された)によって弾圧されるようになった。

日中戦争

北京郊外の盧溝橋で日中両国軍が衝突(盧溝橋事件)としたことから、1937に、日中戦争が始まりました。中国では国民党と共産党が内戦を続けていた。毛沢東を指導者とする共産党が、協力して日本に対抗しようと呼びかける。国民党が応じて、抗日民族統一戦線が結成される。

■ 泥沼化する戦争

- 日本語は首都南京を占領。女性や子どもなど一般の人々や捕虜を含む多数の中国人を殺害(南京事件)。

- 蒋介石は、漢口、重慶と政府を移し、日本軍に抵抗。

- 日本は南京に新政府を樹立させたが、国民政府は、アメリカ・イギリスの支援を受けて抗日戦争を続ける。

■ 強まる戦時体制

国家総動員法を出し、政府が産業・経済など全てにわたって戦争に動員する権限を持つ。また、大政翼賛会も結成し、政党や政治団体が解散し、国民を戦争に動員する機関として結成。

生活必需品として、砂糖・マッチ・木炭・綿製品などが切符制になり、米が配給制になる。文化や思想の統制を強化。自由主義的な思想や学問に厳しい弾圧を加える。

朝鮮では皇民化を推し進め、日本語の使用や創氏改名。戦時動員。台湾でも皇民化を進める。

第二次世界大戦

ドイツの侵略がおこります。オーストラリア、チェコスロバキア西武を併合。ソ連と独ソ不可侵条約を結びました。ドイツがポーランドに侵攻。イギリス、フランスがドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まります。

ドイツは、北ヨーロッパや西ヨーロッパ諸国の国々を攻撃。パリを占領して、フランスを降伏させる。さらに、独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻。

イタリアがドイツ側に立って参戦。1940年、ドイツ・イタリア・日本は、日独伊三国同盟を結ぶ。関係を強化する。

ヨーロッパでは、ファシズムの枢軸国と反ファシズムの連合国との戦いとなりました。

アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相が戦後の平和構想などを示す大西洋憲章を発表。ファシズムとの対決姿勢を明らかにする。その他の国々は、ドイツの過去の占領政策に対してレジスタンスト言われる抵抗運動を行った。

ドイツの占領政策

ヨーロッパのほとんどが支配下に置く。ユダヤ人を徹底的に差別。アウシュビッツなどの強制収容所に送り、労働者を行わせ、殺害。ヨーロッパ各地で、ドイツへの協力拒否や武力などに抵抗運動(レジスタンス)。

日本のファシズム体制

ドイツが、ヨーロッパ各地を占領していった1940年、日本の軍部や官僚・政治家の間では、ナチス=ドイツにならった一国一党の強力な政治体制をめざす動きが活発化した。

近衛文麿がこの新体制運動の中心になると、政党や各団体は解散し、大政翼賛会がつくられ、議会は形だけのものとなった。

大政翼賛会は、その後、部落会・町内会・隣組を下部組織とし、大日本産業報国会や大日本婦人会などをその傘下におさめて、 国民を一元的に統制する団体となった。こうして日本のファシズム体制が確立した。

1939年に始まったヨーロッパの第二次世界大戦におけるドイツの勝利は、ドイツ・イタリアと結んで南方に進出しようという日本の気運を 高めた。1940年、第2次近衛文麿内閣は、フランス領インドシナの北部へ進駐し、アメリカ・イギリスと対抗するためにドイツ・イタリアと日独伊三国同盟を結んだ。結果、日米関係は悪化した。

1941年、日本は北方の安全確保のために日ソ中立条約を結んだが、ヨーロッパの戦争の行方をみて北進と南進の両面を考えた。しかし、北進は断念され、7月にフランス領インドシナの南部に進駐し、南進が決定的になった。

太平洋戦争

日本軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃。同時にイギリス領のマレー半島に上陸。こうして、太平洋戦争が始まります。ドイツとイタリアもアメリカに宣戦布告。

第二次世界大戦は日独伊などの枢軸国と米英中ソなどの連合国が戦う世界規模の戦争に発展。日本軍は短期間で東南アジアから南太平洋にかけての大規模な地域を占領。1942年6月のミッドウェー海戦の敗北で、日本語の攻勢は止まり、戦争が長期化していきます。

日本の南進

武力による南進。援蒋ルートを断ち切り、石油やゴムの資源をねらう。日独伊三国同盟。さらに日ソ中立条約を結び、フランス領インドシナ南部を占領しました。

日本は大東亜共栄圏(欧米の植民地支配を打破し、アジアの民族だけで繁栄しようという主張)の建設を唱える。

朝鮮や中国では、人々を強制的に日本に連行し、鉱山や工場などで過酷な労働を強いました。東南アジアでも労働を強制し、物資を取り上げました。これに対して、各地で日本に対する抵抗運動が発生しますが、日本軍が弾圧。

日米交渉の決裂

アメリカは日本への石油の輸出禁止にふみきり、イギリスやオランダも同調。日本を経済的に封鎖する(ABCD包囲陣)を行い、その結果、日本国内では早期に改善すべきという強硬論が高まりました。アメリカが中国とインドネシアから全面撤兵を要求。これにより、東条内閣と軍部は、アメリカの戦争を決意。

国民の動員

全ての国民を投入する総力戦となり、国民の動員が強められる。成人男子で兵士に、徴兵を猶予された文科系の大学生も軍隊に召集される学徒出陣も観光。

中学生、女学生や未婚の女性は、軍事工場など働く勤労動員。都市の小学生は、農村に集団で疎開。軍事用の金属として、なべやかま、寺の鐘まで徴収される。

新聞や雑誌など国民の戦意を高める。政府が情報を統制し、国民は正確な戦況を知らなかった。

イタリアとドイツの降伏

はじめは、枢軸国が有利に戦争を進めていましたが、1942年後半から連合国が反撃を開始します。ソ連がドイツ軍を破り、アメリカ・イギリス軍がイタリアを降伏させます。フランスのパリが解放され、ヤルタ会談(米英ソの首脳が会議を開き、ドイツの戦後処理とソ連の対日参戦をを決める。その後、ドイツが降伏。

日本の降伏

日本軍はガタルカナル島敗北から後退を重ね、1944年7月にサイパン島が陥落し、東条内閣が退陣。1945年3月の東京大空襲から焼夷弾による都市の無差別攻撃が始まりました。沖縄にアメリカが上陸し激しい戦争なり、県民の12万人以上が犠牲になりました。

- 1945年7月連合国は降伏の条件示すポツダム宣言を発表。

- アメリカによって、広島(1945年8月6日)、長崎(8月9日)に原子爆弾が投下される。

- 日本政府は、ポツダム宣言を受け入れ降伏を決め、1945年8月15日に昭和天皇がラジオ放送(玉音放送)で国民に知らせました。

第一次世界大戦を上回る大規模な総力戦となり、戦場と戦場以外の区別が曖昧なりました。都市に対する空襲。敵国の経済的に打撃を与えました。全世界で5千万人以上の死者を出し、軍人よりも民間人の方が多かった。

GHQの占領政策

日本がポツダム宣言を受託して、降伏すると(1945年8月)、アメリカ軍を主力とする連合国軍が進駐し、降伏文書の調印が行われ、連合国最高司令官総司令部(GHQ)の指令に従って、日本政府が政策を実施する、間接統治によって戦後改革を行う。GHQの最高司令官は、マッカーサーでした。

占領政策の基本方針として、日本を徹底的に非軍事化。戦争犯罪人(戦犯)の極東国際軍事裁判(東京裁判)。昭和天皇は人間宣言を発表した。

1945年10月、GHQは日本政府に、女性の解放、教育制度の自由化、労働組合の結成奨励、経済機構の民主化、秘密警察など廃止という五大改革を指令しました。

政治の民主化

1945年10月、これまでの社会運動などを弾圧するよりどころになっていた治安維持法や、思想・言論や政治活動を取り締まってきた特別高等警察が廃止され、言論・集会・出版の自由が回復しました。選挙法も改正され、満20歳以上の男女となりました。

経済の民主化

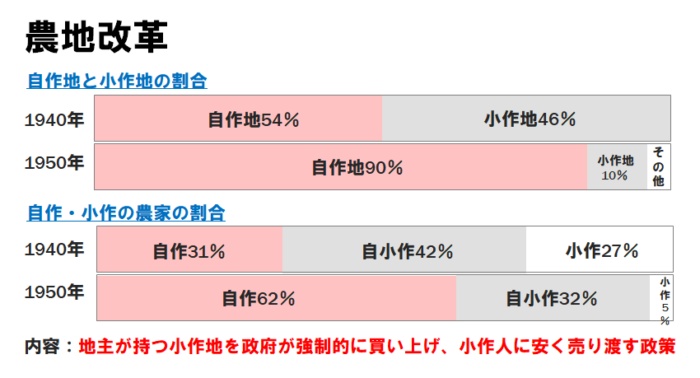

財閥は、戦前に産業界を支配し、政党や軍部と結んで大きな力をもっていました。そこで、GHQは、1945年11月、三井・三菱・住友・安田などの財閥を解体を指令しました。同時に、独占禁止法を制定し、農地改革を実施しました。その結果、多くの小作人が自作農となりました。

- 農地改革…地主が持つ小作地を政府が強制的に買い上げ、小作人に安く売り渡す政策

教育の民主化

教育制度の自由主義的改革が行われ、教育基本法が定められた。戦後公布された教育方法には男女共学機会均等など新しい教育理念が明示され、新しい科目である社会科が設けられた。戦後の改革では学校教育法が制定された。

第二世界対戦後、教育の民主化を進めるため。都道府県・市町村に公選の教育委員会が設置された。米軍による占領下では各地方自治体ごとに教育委員会が制定され、また6・3制により、義務教育が九年に延長された。戦後の改革では国民が学校が小学校へと改められた。

社会の民主化

敗戦後日本で労働組合が設定され、労働者の団結権・団体交渉権が保障され、労働関係調整法が制定され。労働委員会が労働争議のあっせん調停・仲裁をしうることとなった。

民法の改正

1947年民法の改正に特権が廃止され、婚姻、相続などにおける男女の平等がはかられた。敗戦後の日本では民法・刑法が改正され、戸主権の否定や不敬罪の廃止が行われた。第二次世界対戦後に初の総選挙で初めての女性代議士が誕生した。戦後改革では都道府県の公選制が導入された。

サンフランシスコ講和会議

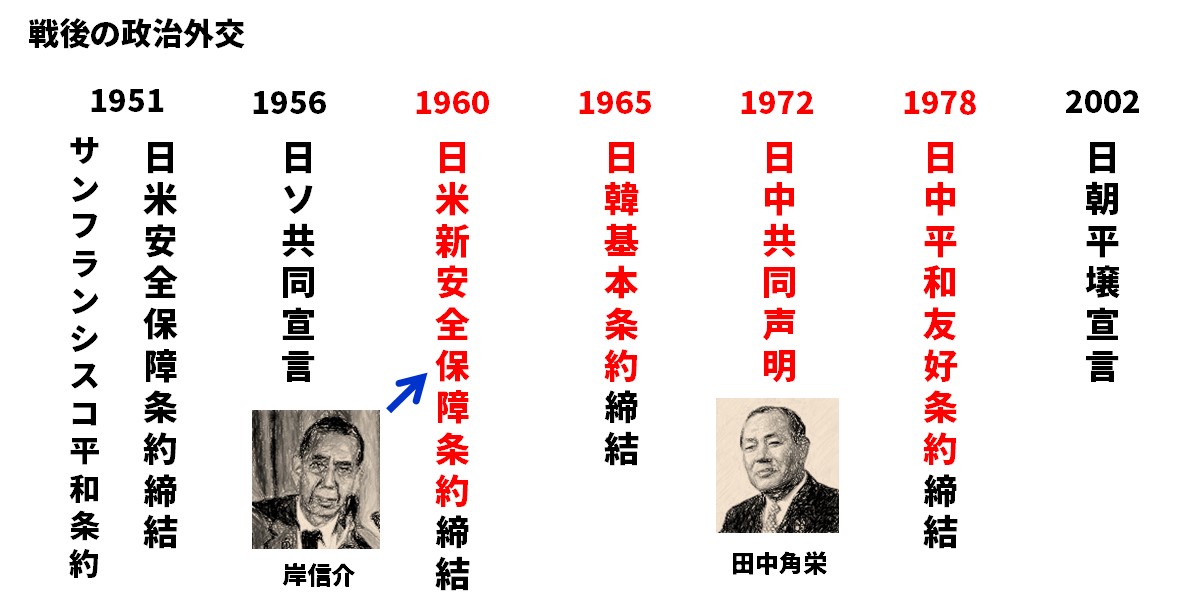

朝鮮戦争がおこると、アメリカは日本と講和をして、社会主義陣営に対抗する体制を強めようとした。1951年9月、アメリカのサンフランシスコ講和会議が開かれ、日本は首相の吉田茂を首席全権として連合国の48か国とサンフランシスコ平和条約を調印し、独立を回復した。

日本は朝鮮の独立を承認し、台湾や千島列島などを放棄し、沖縄・小笠原諸島のアメリカ統治を認めた。

■ 日米安全保障条約

サンフランシスコ平和条約調印と同じ日、日本は、アメリカと日米安全保障条約を結び、1952年には日米行政協定を結んだ。これらにより、日本はアメリカを中心とする資本主義陣営の一員となり、アメリカ軍が引き続き日本に駐留することとなった。

■ 国際連合への加盟

中国・インド・ビルマとの講和においては、日本は、講和会議に招かれなかった中国について、アメリカの意向で、台湾の国民政府と日華平和条約を1952年に結んだ。そのため、中華人民共和国との国交は成立しなかった。また、講和会議を欠席したインド・ビルマとは、個別に平和条約を結んだ。

ソ連とのあいだでは、北方領土問題で意見が対立したために平和条約は結ばなかったが、1956年に日ソ共同宣言を調印して国交が回復した。これにより、日本の国際連合への加盟が認められ、国際社会への復帰が実現した。

- 日ソ共同宣言…1956年ソ連との国交回復する。ソ連の支持も受け、国連の加盟が実現する。

- 日韓基本条約…韓国を朝鮮半島唯一の政府と承認する。

- 日中共同声明…1972年中国との国交が正常化。1978年日中平和友好条約を提供して環境深めた。

朝鮮戦争

朝鮮戦争は、1950年 南の大韓民国(韓国)と北の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が、北緯38度線付近で武力衝突した。第二次大戦後の朝鮮半島は、北はソ連、南はアメリカに分割占領されていた。

アメリカは、劣勢であった韓国側を援助するために日本から軍隊を送った。国際連合は、ソ連が欠席していた安全保障理事会で、北朝鮮に対する武力制裁を認める決議を採択した。アメリカ軍を中心とする 国連軍が反撃をはじめ、中国国境にせまると、中華人民共和国が北朝鮮に義勇軍を送り、38度線付近までおしもどした。その後、平和を願う国際的な世論が高まり、1953年に板門店で休戦協定が結ばれた。

- 国際連合(国連)…世界の平和と安全を維持する機関として安全保障理事会を設置。アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国が常任理事国となりました。

- 中国…蒋介石が率いる国民党と毛沢東が率いる共産党の内戦が再発。共産党が勝利し、もう毛沢東を主席とする中華人民共和国が成立。国民党は台湾に逃れました。

- 朝鮮…北緯38度線に境に、北に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が南に大韓民国(韓国)が成立。北朝鮮が韓国に侵攻し朝鮮戦争が始まりました。アメリカ中心の国連軍が韓国に、中国の義勇軍が北朝鮮を支援して戦争が長期化しました。1953年に休戦。

■ 朝鮮特需

朝鮮戦争がはじまると、アメリカは大量の軍需物資を日本に発注した。これらの生産を日本が引き受ける特需により、日本経済は好景気 (特需景気)となり経済復興を早めた。

GHQは、共産党の活動を制限し、共産党員とその支持者を職場から追放した。さらに、 日本のアメリカ軍が朝鮮半島に派兵されると、マッカーサーは警察予備隊をつくるよう日本政府に指令した。こうして自管隊の前身である警察予備隊がつくられた。

■ 警察予備隊

1950年に勃発の朝鮮戦争をきっかけに、国の防衛を目的として発足した警察予備隊が前身。戦力の不保持をかかげる日本国憲法との関係で論議。

政府は主権国家には自衛権があり、憲法は「自衛のための必要最小限の実力」を持つことを禁止していないとの立場をとっています。

冷たい戦争(冷戦)

第二次大戦後、ドイツは領土を縮小され、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ソ連の4か国の管理下に統治された。イギリス・フランスは戦争で大きな被害を受けたうえ、植民地などが次々に独立して、国力が弱まった。

アメリカ合衆国は、戦後の西ヨーロッパ諸国を援助し、強力な軍事力と経済力で資本主義諸国(西側陣営)の中心となった。

ソ連は、1946年から第4次五か年計画を行って急速に復興し、東ヨーロッパ諸国の社会主義化を指導して社会主義諸国 (東側順営)の中心となった。

1947年、アメリカ合衆国のトルーマン大統領は、共産主義の封じ込めを宣言(トルーマン=ドクトリン)し、ソ連側はそれに対抗してコミンフォルム(共産党情報局)を結成して結束の強化をすすめた。このころより、資本主義陣営(西側) と社会主義陣営(東側)の対立がきびしくなった。この東西対立は、冷たい戦争(冷戦)とよばれた。

1948年、アメリカ・イギリス・フランスの3国がその管理下にあるベルリンの西側地区で通貨改革を発令すると、ソ連はこれに激しく抗議し、アメリカ・イギリス・フランスの管理下にあった西ベルリンへの出入路をで遮断した。この事件後、ドイツとベルリンは、西と東に分裂してしまった。

国際連合

国際連合(国連)は、世界の平和と安全を維持する機関として安全保障理事会を設置。アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国が常任理事国となりました。

- 東西の対立…アメリカが中心の資本主義と西側陣営とソ連が率いる共産主義の東側陣営が対立。

- ドイツ…西ドイツと東ドイツに分かれて独立。そこへ、ベルリンの壁を作られました。

- 軍事同盟…西側陣営には、北大西洋条約(NATO)、東側陣営にはワルシャワ条約機構を設立。冷たい戦争(冷戦)が始まり、米ソ両国は核兵器を含む軍備の拡張を行いました、世界は核戦争の脅威にさらされる状況となりました。

東西の軍事同盟

東西の両陣営は、それぞれ軍事 同盟を結び、たがいに対抗しあうようになった。1949年、アメリカ・カナダおよび西ヨーロッパ諸国の間に北大西洋条約機構(NATO)が成立した。

一方、ソ連は1955年に、東ヨーロッパ諸国とワルシャワ条約機構を成立させて対抗した。

戦後の日本の外交

岸信介内閣は日本の安全保障体制を強化しようとして、1951年に結んだ日米安全保障条約の改定に着手した。

その際、アメリカ軍の日本防衛義務や他国からの武力攻撃に対する共同防衛などの内容に、日本がアメリカ合衆国の戦争にまきこまれる危険が増大するという批判が国民 間に高まったが、岸内閣は、1960年1月に日米相互協力及び安全保障条約(日米新安保条約)に調印した。

岸信介内閣

- 警察官職務執行法を改正して、警察官の権限を強化しようとしたが失敗、教務員の勤務評定の実施を強行して反発を受けた。

- 日米安全保障条約の改定を企てたことから、激しい安保闘争が起きたが、1960年に自ら渡米して日米新安全保障条約に調印、内閣は日米新安全保障条約の批准直後に総辞職した

安保闘争

新安保条約の内容について、十分な審議を行わないまま、与党(自由民主党)が条約の承認を強行採決したので、多くの人々は民主主義を守ることを要求し、国会議事堂を取りまくなど、革新陣営を中心に「安保改定反対・岸内閣打倒」のスローガンのもとに反政府運動を展開した。

この反政府運動は60年安保闘争とよばれ、全国的に広まった。条約は成立したが、岸内閣は総辞職に追いこまれた。

韓国との外交

1965年、日本は大韓民国(韓国)と日韓基本条約を結んで、「大韓民国を朝鮮での唯一の合法政府」と認め、国交を正常化した。しかし、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とは国交が開かれなかった。

中国との外交

1972年には田中角栄首相が訪中して、中国との間で日中共同声明が発表され、国交が正常化された。さらに1978年には、日中両国の友好関係を深め るために、福田赳夫内閣は日中平和友好条約を結んだ。

田中角栄内閣

- 1972年、北京で周恩来首相との間に日中共同声明に調印し、中華人民共和国との国交正常化に成功した。

- 日本列島改造論を唱えたが、土地をはじめとして物価が高騰して国民の反発を買い、社会的にも1973年には円が変動相場制に移行し、金大中事件や第4次中東戦争による原価価格の大幅値上げが起こった。

領土問題

日本の領土をめぐっては、1951年の平和条約でアメリカの施政権下におかれた小笠原諸島が、1968年に返還された。また、1972年には沖縄の祖国復帰が実現したが、アメリカ軍の基地はそのまま残されている。さらに、ソ連(現在はロシア)が統治する北方領土の返還をめぐって両国の意見が対立し、いまだに平和条約は結ばれていない。

高度経済成長

1950年代半ばまでには、日本の経済は戦前の水準までに回復。1955年から73年までは、年平均で10%程度の成長を遂げたのが高度経済成長です。

- 所得倍増計画…池田勇人内閣がスローガンに掲げ、経済成長を積極的に推進しました。

- 技術革新…鉄鋼や造船などの重化学工業が生産の主軸に。エネルギー源が石炭から石油になりました。太平洋沿岸に製鉄所や石油コンビナートが建設されました。

- 国民総生産(GNP)…1968年に資本主義国ではアメリカに次ぎ、第2位となる。

国民生活の変化

- テレビ、洗濯機、冷蔵庫など家庭電化製品や自動車が普及し、スーパーマーケット広がる。

- 1964年にアジアで最初の東京オリンピックが開かれる。これに合わせて、東海道新幹線や高速道路が開通する。

- 国民の多くが中流意識を持つ。テレビなどマスメディアが発達。高校・大学への進学率も上昇。

- 社会問題…農村では、人口が著しく減少し、社会生活を維持することが困難になる過疎化が進む。都市では、人口や産業が集中しすぎる過密が進み、交通渋滞や住宅不足、ゴミ処理問題などが起きる。

公害問題

大気汚染、水質汚濁など公害問題が深刻化する。新潟水俣病(新潟県)、四日市ぜんそく(三重県)、イタイイタイ病(富山県)、水俣病(熊本県)の四大公害裁判で住民側が勝訴。政府の対応として、1967年に公害対策基本法を制定し、1971年には環境庁を設置する。

経済大国

- 石油危機(オイル・ショック)…第4次中東戦争をきっかけに石油価格が上昇し、先進工業国の経済が不況に、日本でも高度経済成長が終わる。石油危機後の日本の経済は経営の合理化や省エネルギー化を進め一早く布教を乗り切る。

鉄鋼・造船にかわって、自動車や電気機械の輸出が伸びました。

緊張緩和の気運

第二次世界大戦後、冷戦を経て、アメリカとソ連やアメリカと中国などの関係の急速な改善を機に、ベトナム停戦の実現,東西両欧間の対話など、緊張緩和の気運が高まっていきました。1967年にヨーロッパ共同体が成立し、西ヨーロッパ6カ国の統合を目指す組織。

- アジア・アフリカ(バンドン)会議…1955年に、アジアとアフリカの29カ国が参加しているインドネシアのバンドンで開催。平和共存・民族独立をうったえました。

- ベトナム戦争…中ソの支援を受ける北ベトナムと南ベトナム解放民族戦線が南北に分かれ戦う。アメリカの介入で戦争が激化。1973年にアメリカが撤退し、1975年北ベトナムが勝利し、翌年に統一されました。

- キューバ危機…キューバで革命が起こり、親米政権が倒れる。それがきっかけで、ソ連がキューバで核ミサイルを基地を建設。アメリカが海上を封鎖し、緊張が高まりました。ソ連がミサイルを撤去して核戦争が起きる寸前で収拾される。

自民党長期政権と安保条約改定

- 原水爆禁止運動…アメリカの水爆原爆事件で第五福竜丸が被爆した事件をきっかけにおこります。

- 自由民主党(自民党)の結成…保守勢力が革新勢力の向きに危機感を抱いて結成。

- 55年体制…自民党が野党第一党の社会党と対立しながら38年間政権を取り続けました。

- 安保闘争…軍事関係を強化して新しい安保条約を結ぶ。市民が激しい反対運動を起こす。

沖縄の日本復帰

佐藤栄作内閣が、アメリカとの交渉進め、1972年に沖縄が日本に復帰。

- 非核三原則…核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」を国の方針とする。沖縄には、復帰後も多くのアメリカ基地が残されました。これにより、事故、公害、犯罪など多くの問題が起きています。

戦後の日本の外交関係

韓国とは、日韓基本条約を結ぶ。中国とは、日中共同声明で国交を回復し、1972年に日中平和友好条約を調印。同じく、1972年に、沖縄が日本に復帰するも、アメリカ軍基地は残されました。

コメント