中2理科「水の電気分解」ポイントまとめです。水の電気分解は、「炭酸水素ナトリウムの熱分解」「酸化銀の熱分解」とあんらび、入試やテストで頻出のところですので、実験の手順や結果など細かいところまで、きっちりおさえていきましょう。それでは、中2理科「水の電気分解」ポイントまとめです。

水の電気分解の要点

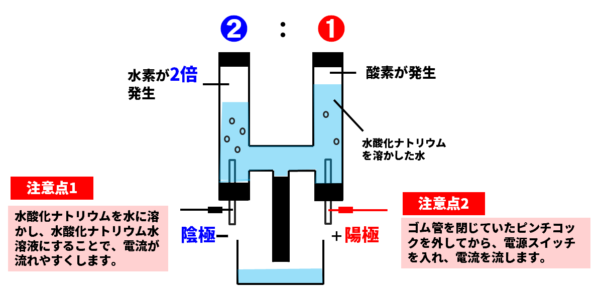

電流を流して物質を分解することを電気分解といいます。水の電気分解は、水酸化ナトリウムを溶かした水を電気分解装置に入れて電圧をかけると、陰極、陽極どちらの電極からも気体が発生する。水の電気分解によって発生する気体は、マッチの火を近づけるとポッと音を立てる水素と、線香の火を勢いよく燃え上がらせる酸素です。

- 水→水素+酸素 (体積比は、水素:酸素=2:1)

- 2H2O→2H2+O2

水の電気分解の実験

純粋な水は電流をほとんど通さないので、水酸化ナトリウムを溶かし薄い水溶液とし、水に電流が通るようにする。(水を電気分解する前に、水酸化ナトリウムを水に溶かします。純粋な水には電流が流れません。そのため、水酸化ナトリウムを水に溶かし、水酸化ナトリウム水溶液にすることで、電流が流れやすくします。)

<実験結果>

- 電圧を高くすると気体の発生がさかんになる。

- 陰極側、陽極側に集まる気体の体積の比は2:1

- 陰極側…マッチの火を近づけると音を立てて気体が燃える。集まった気体は水素。

- 陽極側…火のついた線香を入れると炎を上げて燃える。集まった気体は酸素。

- 水→水素+酸素

<注意点>

- 水酸化ナトリウムを溶かした水が目に入ったり、手にしたりした時には大量の水で洗い流す。

- H字形の電気分解装置の場合、管内に液体を入れる時には、ビッチコックを閉じておき、

- 電気分解をしてる間はヒッチコックを開いておく。また、ゴム栓はずすときは、ビッチコック閉じる。

コメント