中3理科「太陽の動き」についてまとめています。「太陽の動き」に関して、太陽の日周運動、南中にもふれています。それでは、中3理科「太陽の動き」です。

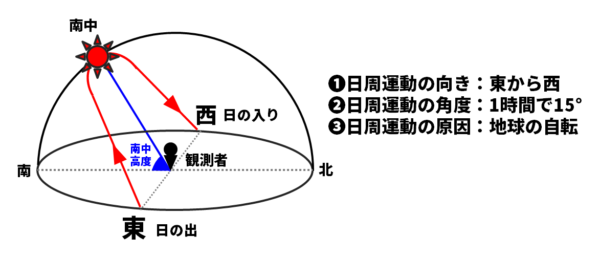

太陽の日周運動

太陽は、朝、東からのぼり、昼に南の空でもっとも高くなり、夕方の西の空に沈んでいきます。また、太陽の動く速さは一定です。

太陽の南中

太陽が南の空でもっとも高くなるときのこと。このときの高度を南中高度といいます。

天球

太陽は大きな丸いてんじょうを移動していくように見えます。この丸いてんじょうがつづいているものと考えた大きな球面のこと。

太陽の動きの実験

透明半球を使って、太陽の1日の動きを調べます。

<手順>

- 白い紙に透明半球と同じ直径の円をかき。中心を通る2本の直角な線を引きます。方位磁針で方位を決めて、装置を固定します。

- 太陽の位置を、サインペンで印をつけて記録します。

- つけた印を滑らかな線で結び、透明半球の縁までのばします。

<結果>

- 太陽は東の空から南の空を通り、西の空へと動きます。1時間ごとにつけた印と印の間の長さはほぼ一定になっています。

<考察>

- 太陽が動く速さは、一定で、もっとも高くのぼったとき、真南の方角に見えます。

透明半球の使い方

1時間ごとにフェルトペンの先の影が円の中心にくるようにして印をつけていき、それらの点を曲線で結んでふちまでのばすと、その線が太陽の動きを表します。また、打点間はすべて等しい長さになることから、太陽は、一定の速さで動いていることがわかります。

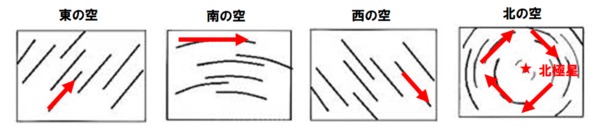

星の日周運動

- 南の空の星の動き…太陽の動きと似ています。

- 北の空の星の動き…北極星をほぼ中心として反時計周りに回っています。

星の日周運動

わたしたちのいる地点と北極星近くを結ぶ線を軸として、東から西へ約1日で1回転していまう。このような星の動きのことを星の日周運動といいます。

- 星や太陽…1時間で15°(360°÷24時間)で動きます。

- 天頂…観察者の頭の真上。

天体の動き

地球と星の距離について、星座をつくる星と地球との距離(単位は光年、1光年は1年かかって進む距離で、約9兆5千億km)は、それぞれ異なるが、とても遠いので、天球にはりついて見えます。

地球の自転

地球が北極と南極を結ぶ線(地軸)を軸として、西から東へ約1日に1回転すること。太陽や星の日周運動は、地球の自転によって天球が1日に1回転して見える見かけの運動です。

コメント